বিবর্তনের আধুনিক অগ্রগতি: প্রাণের অতলান্ত যাত্রা ও বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত

Table of Contents

- 1 লেখকের কথা

- 2 ভূমিকা

- 3 মডার্ন সিন্থেসিস: পুরোনো এবং নতুনের করমর্দন

- 4 নিরপেক্ষ তত্ত্ব: সব পরিবর্তন কি কাজের জন্য হয়?

- 5 সেলফিশ জিন: বিবর্তন কার স্বার্থে?

- 6 ইভো-ডেভো: ভ্রূণের জাদুকরি নকশা

- 7 এপিজেনেটিক্স: জিনের ওপরের কলম

- 8 পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম: ধীর লয় নাকি হঠাৎ উল্লম্ফন?

- 9 কো-ইভোলিউশন এবং সিমবায়োসিস: একা নয়, একসাথে

- 10 মানুষের বিবর্তন: প্রাচীন ডিএনএ-র জবানবন্দি

- 11 কালচারাল ইভোলিউশন: জিনের বাইরেও জীবন

- 12 ভবিষ্যৎ বিবর্তন: আমরা কি স্রষ্টা হতে চলেছি?

- 13 উপসংহার

- 14 তথ্যসূত্র

লেখকের কথা

এই সাইটে আমার “ডারউইন ও বিবর্তন: যে গল্পটা আমাদের সবার” শীর্ষক লেখাটিতে জনৈক JK একটা মন্তব্য করেছিলেন। সেটা এরকম –

“হ্যালো বানরের বংশধর!

খুব সুন্দর লিখেছ! বাকশৈলীর প্রশংসা করতে হয় বটে। তাইত বলি, চারপাশের মানুষগুলো এরকম বান্দরের মত লাফায় কেন!! এই কাহিনী তাহলে!

তা সেই শতবছরের পুরান কাহিনী নিয়ে আর কতদিন পরে থাকব! আরও নতুন কিছু আবিস্কার কর! নতুন করে চমক দাও! সেই ওল্ড জেনারেশনের থিওরী নিয়ে এই যুগে পড়ে আছ! দেখনা দাদা দাদীরা কত ব্যাকডেটেড? মডার্ণ থিওরি দাও। নিজেকে বান্দরের বংশধর ভাবতেই লজ্জা লাগে।।।”

যদিও আমি সেই লেখাটির “ডারউইনের পরেও বিবর্তন: যে গল্পটা এখনও শেষ হয়নি” অংশে আধুনিক বিবর্তন নিয়ে লিখেছিলাম তবুও সেটা সম্ভব্যত এই মন্তব্যকারীর চোখ এড়িয়ে যায়। তাই তার জ্ঞাতার্থে বিবর্তন বা বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের আধুনিক অগ্রগতি নিয়ে এই আর্টিকেলটা লেখা হলো।

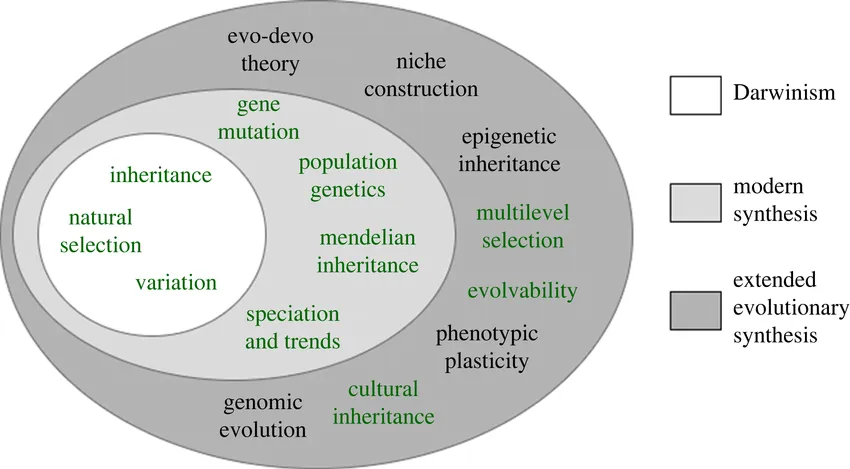

নীচের ধাপগুলো ধরে লেখাটি ধীরে ধীরে এগিয়েছে—ক্লাসিক ডারউইনিজম থেকে শুরু করে এপিজেনেটিক্স, কো-ইভোলিউশন, মানুষ ও সংস্কৃতির বিবর্তন, এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পর্যন্ত (সম্পাদক সংযুক্তি)।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন + মেন্ডেলীয় জেনেটিক্স। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কীভাবে জিনগত ভ্যারিয়েশন ও সিলেকশন মিলেই ক্লাসিক বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করে।

সব পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য নয়—অনেক মিউটেশনই প্রায় ‘নিরপেক্ষ’। এখানে জেনেটিক ড্রিফট ও নিরপেক্ষ তত্ত্ব দিয়ে বোঝানো হয়েছে, কেন অনেক পরিবর্তন কেবল সুযোগ আর ভাগ্যের খেলায় টিকে যায়।

এখানে জীব নয়, বরং জিনকে ‘মুল একক’ হিসেবে দেখা হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কীভাবে সহযোগিতা, পরোপকার, আত্মীয়কে সাহায্য করা—সবই জিনের টিকে থাকার কৌশল হিসেবে বোঝা যায়।

জিন আছে মানেই সবকিছু শেষ নয়; কখন, কোথায়, কতটা চালু–বন্ধ হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রূণের বিকাশ (ইভো-ডেভো) ও এপিজেনেটিক মার্কের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, একই জিনসেট থেকেও কত ভিন্ন রূপ তৈরি হতে পারে।

ফসিল রেকর্ডে অনেক সময় দীর্ঘ স্থিতাবস্থা, তারপর তুলনামূলক দ্রুত পরিবর্তনের ধাপ দেখা যায়। এখানে বোঝানো হয়েছে, এই প্যাটার্ন মানে ‘ম্যাজিকাল লাফ’ নয়, বরং বাস্তব জনসংখ্যা-গতি ও স্পেসিয়েশন প্রক্রিয়ার ফল।

শিকারি–শিকার, পরজীবী–বাহক, গাছ–পরাগবাহী পোকা—এদের পারস্পরিক দৌড়ঝাঁপের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কেন কোনো প্রজাতি একা একা evolve করে না; আশেপাশের সব জীব একসাথে বদলায়।

হোমো স্যাপিয়েন্স, নিয়ান্ডারথাল, ডেনিসোভান—ফসিল, জিনোম ও প্রাচীন ডিএনএ–র মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, আমরা কোন শাখা থেকে এসেছি, আর আমাদের জিনে এখনো কোন পুরোনো মিশ্রণ বেঁচে আছে।

ভাষা, ধারণা, মিম, প্রযুক্তি—এগুলোও এক ধরনের ‘কালচারাল জিন’। পাশাপাশি জিন-এডিটিং, মেডিসিন ও বৈশ্বিক সংযোগ কীভাবে ভবিষ্যতের বিবর্তনকে বদলে দিতে পারে, তা নিয়ে লেখাটি শেষ অংশে আলোচনা করেছে।

ভূমিকা

মহাবিশ্বের বিশালতার দিকে তাকালে একটা অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব হয়। কোটি কোটি নক্ষত্র, তাদের গ্রহ-উপগ্রহ, ব্ল্যাক হোল – সব মিলিয়ে এক অকল্পনীয় মহাযজ্ঞ। কিন্তু এই মহাযজ্ঞের এক কোণায়, অতি ক্ষুদ্র এক নীল গ্রহে এমন কিছু একটা ঘটছে, যা আর কোথাও ঘটছে কি না আমরা জানি না। সেই জিনিসটার নাম ‘জীবন’ বা লাইফ। জীবন জিনিসটা স্থির নয়। নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। এই যে পরিবর্তন, এক রূপ থেকে আরেক রূপে যাওয়ার অবিরাম প্রক্রিয়া, একেই আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলি বিবর্তন (Evolution)।

চার্লস ডারউইন যখন প্রথম তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) তত্ত্বের কথা বললেন, তখনো মানুষ জানত না এই নির্বাচনের কলকাঠি আসলে কার হাতে। ডারউইন জানতেন না জিনের কথা, ডিএনএ-র কথা। তিনি শুধু প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিলেন গভীর মুগ্ধতা আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, যারা টিকে থাকার সংগ্রামে যোগ্য, তারাই টিকে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান কি আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে? থাকে না। ডারউইনের মৃত্যুর পর কেটে গেছে বহু বছর। এর মধ্যে আমরা পরমাণুর ভেতর ঢুকেছি, আবার মহাকাশের সুদূর অতীতেও উঁকি দিয়েছি। বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের (Evolutionary Biology) জগতটাও আর আগের মতো নেই। সেখানে ঘটেছে বিশাল সব বিপ্লব।

ডারউইনের সেই সাদামাটা তত্ত্ব এখন আর কেবল হাড়গোড় বা ফসিল দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন বিবর্তনকে দেখা হয় মলিকিউলার বা আণবিক পর্যায়ে। গণিত, জেনেটিক্স, এবং কম্পিউটার সায়েন্স মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে। আজকের দিনে বিবর্তন বুঝতে হলে আমাদের ডারউইনের জাহাজে বসে থাকলে চলবে না, ঢুকতে হবে ল্যাবরেটরিতে, সুপার কম্পিউটারের ডেটা সেন্টারে। আধুনিক বিবর্তন কি কেবল টিকে থাকার লড়াই? নাকি এর পেছনে কাজ করছে আরও জটিল কোনো গণিত, স্বার্থপর জিন, কিংবা আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা?

আজকের এই লেখায় আমরা সেই আধুনিক বিবর্তনের অলিগলি দিয়ে হাঁটব। দেখব গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানীরা কীভাবে প্রাণের এই মহাজাগতিক রহস্যকে নতুন করে উন্মোচন করেছেন। কোনো অলৌকিক গল্প নয়, রূপকথা নয়; নিরেট প্রমাণ আর যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বিজ্ঞানের এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। যেখানে প্রতিটি বাঁকে অপেক্ষা করছে বিস্ময়। আমরা দেখব, কীভাবে একটা সামান্য ব্যাকটেরিয়া থেকে আজকের এই জটিল মানুষের উদ্ভব হলো, আর সেই যাত্রাপথে আধুনিক বিজ্ঞান কী কী নতুন আলোকবর্তিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মডার্ন সিন্থেসিস: পুরোনো এবং নতুনের করমর্দন

গল্পটা শুরু করা যাক ১৯৩০ আর ৪০-এর দশক থেকে, তবে এর ভিতটা নড়েবড়ে ছিল তারও আগে থেকে। চার্লস ডারউইন যখন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) তত্ত্বের কথা বললেন, তখন ভিক্টোরিয়ান যুগের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল হইচই পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা বড় ফাঁক ছিল সেই তত্ত্বে। ডারউইন জানতেন না বাচ্চার গায়ের রং কেন বাবার মতো হয়, কিংবা মায়ের চোখের মণি কেন মেয়ে পায়। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণা করে বংশগতির বা হেরিডিটি (Heredity)-র নিয়ম বের করলেন, বললেন জিনের (Gene) কথা (যদিও তখন তিনি ফ্যাক্টর বলতেন)। সমস্যা হলো, ডারউইন আর মেন্ডেল কেউ কারো কাজ সম্পর্কে জানতেন না। উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে রীতিমতো দুটি দল হয়ে গেল। একদল বললেন, ডারউইনের সিলেকশনই আসল, প্রকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে। আরেকদল, যাদের বলা হতো মিউটেশনিস্ট (Mutationists), তারা বললেন, ধুর ওসব নির্বাচন-টির্বাচন কিছু না, বিবর্তন হয় হঠাৎ করে ঘটা বড় বড় পরিবর্তনের মাধ্যমে, যাকে আমরা বলি মিউটেশন (Mutation)। বিবর্তনের আধুনিক যাত্রা শুরু হলো যখন এই বিবাদ মিটিয়ে দুজনকে মেলানো হলো। বিজ্ঞানীরা বললেন, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন আর মেন্ডেলের জেনেটিক্স – এই দুটো আসলে শত্রু নয়, বরং একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই মহামিলনের নাম দেওয়া হলো মডার্ন সিন্থেসিস (Modern Synthesis)।

মডার্ন সিন্থেসিস (Modern Synthesis) আমাদের বোঝাল যে, বিবর্তন মানে কোনো একক প্রাণীর হঠাৎ বদলে যাওয়া নয়। বিবর্তন হলো একটা বড় জনগোষ্ঠীর বা পপুলেশনের ভেতরে জিনের ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) বা ঘনঘটার পরিবর্তন। অর্থাৎ, কোনো এক প্রজন্মে যদি লম্বা হওয়ার জিন বেশি থাকে এবং খাটো হওয়ার জিন কমে যায়, সেটাই বিবর্তন। জুলিয়ান হাক্সলি, থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি, আর্নস্ট মায়ার – এরা ছিলেন এই নতুন যুগের স্থপতি (Huxley, 1942; Dobzhansky, 1937)। তাঁরা দেখালেন, মিউটেশন (Mutation) বা জিনের আকস্মিক পরিবর্তন কীভাবে নতুন বৈশিষ্ট্যের কাঁচামাল বা ‘র-ম্যাটেরিয়াল’ হিসেবে কাজ করে, আর প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) কীভাবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেয়। এতদিন ভাবা হতো বিবর্তন কেবলই বড় আকারের প্রাণীদের হাড়গোড় বা ফসিলের ব্যাপার, কিংবা মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখা কঙ্কালের ইতিহাস। মডার্ন সিন্থেসিস সেটাকে নিয়ে এল ল্যাবরেটরির স্লাইড আর মাইক্রোস্কোপের নিচে। বোঝা গেল, বিবর্তন মানে কোনো জাদুকরের ভেলকি নয়, বরং এটা হলো জিনের গণিত। অ্যালিল (Allele) – যা হলো জিনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ – কীভাবে সময়ের সাথে সাথে বদলায়, তার গাণিতিক মডেল তৈরি হলো। রোনাল্ড ফিশার, জে.বি.এস. হ্যালডেন আর সিউয়াল রাইট নামের তিন গণিতবিদ জীববিজ্ঞানের এই বিশৃঙ্খল জগতকে অঙ্কের সূত্রে বেঁধে ফেললেন (Fisher, 1930)। এই তিনজনকে বলা হয় পপুলেশন জেনেটিক্সের ত্রিমূর্তি, যারা জীববিজ্ঞানকে নিছক পর্যবেক্ষণ থেকে বের করে এনে কঠোর গাণিতিক বিজ্ঞানে রূপান্তর করেছিলেন।

পপুলেশন জেনেটিক্স: বিবর্তনের গাণিতিক ভাষা

মডার্ন সিন্থেসিসের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রোনাল্ড ফিশার। তিনি ছিলেন একাধারে পরিসংখ্যানবিদ এবং জীববিজ্ঞানী। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই The Genetical Theory of Natural Selection-এ তিনি দেখালেন যে, মেন্ডেলের জিনতত্ত্ব আসলে ডারউইনের তত্ত্বকেই সবচেয়ে জোরালোভাবে সমর্থন করে। অনেকেই ভাবতেন, জিন যদি আলাদা আলাদা বা ‘ডিসক্রিট’ কণা হয়, তাহলে বিবর্তন কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন বা ‘কন্টিনিউয়াস’ হবে? মানুষের উচ্চতা তো ধাপে ধাপে বাড়ে না, একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকে। ফিশার অঙ্ক কষে দেখালেন, যদি কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেকগুলো জিন দায়ী থাকে, তবে তাদের সম্মিলিত প্রভাব বা পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স (Polygenic Inheritance)-এর ফলে পপুলেশনে একটা মসৃণ বৈচিত্র্য দেখা যাবে। তিনি প্রমাণ করলেন, ছোট ছোট মিউটেশনগুলোই বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হতে পারে, যদি সেগুলোকে প্রাকৃতিক নির্বাচন দীর্ঘ সময় ধরে জমা করতে থাকে। ফিশারের এই কাজ ডারউইনবাদের পুনর্জাগরণ ঘটাল, যাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন নব্য-ডারউইনবাদ বা নিও-ডারউইনিজম (Neo-Darwinism)। তিনি মূলত বোঝালেন যে, একটি বড় পপুলেশনে জিনগুলো কীভাবে আচরণ করে তার নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত নিয়ম আছে।

অন্যদিকে সিউয়াল রাইট নিয়ে এলেন এক সম্পূর্ণ নতুন ধারণা, যার নাম জেনেটিক ড্রিফট (Genetic Drift)। ডারউইন এবং ফিশার মনে করতেন বিবর্তনের সবটাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেলা – অর্থাৎ যোগ্যরাই টিকে থাকবে। কিন্তু রাইট বললেন, সব সময় কি তাই হয়? একটা ছোট পপুলেশনে অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণে কিছু জিন হারিয়ে যেতে পারে, আবার কিছু জিন টিকে যেতে পারে, যার সাথে যোগ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। একে বলা হয় র্যান্ডম স্যাম্পলিং এরর (Random Sampling Error)। ধরুন, একটা দ্বীপে দশটা পোকা আছে, তার মধ্যে পাঁচটা সবুজ আর পাঁচটা লাল। হঠাৎ কারো পা পড়ে তিনটা সবুজ পোকা মারা গেল। এর মানে এই নয় যে সবুজ পোকাগুলো অযোগ্য ছিল, এটা ছিল নিছক দুর্ঘটনা। পরবর্তী প্রজন্মে লাল পোকার জিন বেড়ে যাবে। রাইট একে বললেন শিফটিং ব্যালেন্স থিওরি (Shifting Balance Theory) (Wright, 1932)। তিনি বিবর্তনকে কল্পনা করলেন একটা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি এলাকা বা অ্যাডাপটিভ ল্যান্ডস্কেপ (Adaptive Landscape) হিসেবে, যেখানে প্রতিটি প্রাণী বা প্রজাতি পাহাড়ের চূড়ায় (সর্বোচ্চ ফিটনেস) ওঠার চেষ্টা করছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন তাদের ওপরে ঠেলে দেয়, কিন্তু জেনেটিক ড্রিফট তাদের এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ছিটকে ফেলে দিতে পারে। এই তত্ত্বটি বিবর্তনের ধারণায় এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এল – বোঝা গেল প্রকৃতি সবসময় নিখুঁত নয়, সেখানে অন্ধ ভাগ্য বা চান্স-এর একটা বড় ভূমিকা আছে।

জে.বি.এস. হ্যালডেন ছিলেন আরেক তুখোড় প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। তিনি জিনের পরিবর্তনের হার মাপার চেষ্টা করলেন। তিনি দেখালেন, প্রকৃতিতে নির্বাচনের চাপ বা সিলেকশন প্রেশার (Selection Pressure) যদি খুব সামান্যও হয়, তবুও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তা বড় পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তাঁর লেখা The Causes of Evolution বইটি মডার্ন সিন্থেসিসের অন্যতম স্তম্ভ (Haldane, 1932)। হ্যালডেনই প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময়কার ‘পেপারড মথ’ বা ধোঁয়াশায় কালো হয়ে যাওয়া মথগুলোর উদাহরণকে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পরিবেশ বদলালে জিনের ফ্রিকোয়েন্সি কত দ্রুত বদলাতে পারে। এই তিনজন গণিতবিদের কাজ জীববিজ্ঞানীদের হাতে এমন এক হাতিয়ার তুলে দিল, যা দিয়ে তাঁরা কেবল অতীত নয়, ভবিষ্যতের বিবর্তনের গতিপথও কিছুটা অনুমান করতে পারলেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন পপুলেশন জেনেটিক্স (Population Genetics), যা আজকের দিনেও বিবর্তন গবেষণার মূল মেরুদণ্ড।

ল্যাবরেটরি থেকে জঙ্গল: তত্ত্ব যখন তথ্যের মুখোমুখি

গণিত তো হলো, কিন্তু বাস্তবের প্রাণীরা কি এই গণিত মেনে চলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এলেন থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি। তিনি ফ্রুট ফ্লাই বা ফলের মাছি (Drosophila) নিয়ে দিনের পর দিন গবেষণা করলেন। তাঁর ১৯৩৭ সালের বই Genetics and the Origin of Species ছিল মডার্ন সিন্থেসিসের আকর গ্রন্থ। ডবঝানস্কি দেখালেন, প্রকৃতিতে প্রাণীদের পপুলেশনের ভেতরে প্রচুর জেনেটিক বৈচিত্র্য লুকিয়ে থাকে, যা বাইরে থেকে সবসময় দেখা যায় না। তিনি একে বললেন লুক্কায়িত বৈচিত্র্য (Hidden Variation)। যখন পরিবেশ বদলায়, তখন এই সুপ্ত জিনগুলোই প্রজাতিকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। তিনি প্রমাণ করলেন যে, ল্যাবরেটরির জেনেটিক্স আর বনের জঙ্গলের প্রাকৃতিক পপুলেশনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, যা জীববিজ্ঞানের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে: “বিবর্তনের আলো ছাড়া জীববিজ্ঞানের কোনো কিছুরই কোনো অর্থ হয় না।” তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, প্রজাতি কোনো স্থির বা অনড় সত্তা নয়, বরং তারা জিনের এক প্রবহমান নদী, যা সময়ের সাথে সাথে রূপ বদলায়।

এরপর এলেন আর্নস্ট মায়ার, একজন পক্ষীবিশারদ বা অর্নিথোলজিস্ট। তিনি প্রশ্ন তুললেন, প্রজাতি আসলে কী? এতদিন বিজ্ঞানীরা গায়ের রং বা হাড়ের মাপ দেখে প্রজাতি আলাদা করতেন। মায়ার দিলেন বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট (Biological Species Concept)। তিনি বললেন, প্রজাতি হলো এমন এক গোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে প্রজনন করতে পারে এবং উর্বর সন্তান উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর সাথে পারে না। মায়ার দেখালেন, নতুন প্রজাতি তৈরির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। যদি একদল প্রাণী তাদের মূল পপুলেশন থেকে আলাদা হয়ে কোনো পাহাড়ে বা দ্বীপে আটকে পড়ে, তবে সময়ের সাথে সাথে তাদের জিনগত পরিবর্তন এত বেশি হবে যে তারা আর মূল দলের সাথে মিশতে পারবে না। একে বলা হয় অ্যালোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন (Allopatric Speciation) (Mayr, 1942)। মায়ারের এই তত্ত্ব ডারউইনের ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’-এর সেই রহস্য সমাধান করল, যা ডারউইন নিজেও পুরোপুরি পরিষ্কার করতে পারেননি – অর্থাৎ, একটি প্রজাতি ভেঙে কীভাবে দুটি নতুন প্রজাতি তৈরি হয়। মায়ার তাঁর Systematics and the Origin of Species বইতে দেখালেন যে, বিবর্তন কেবল সময়ের খেলা নয়, স্থানের বা জিওগ্রাফিরও খেলা।

জর্জ গেলর্ড সিম্পসন ছিলেন ফসিল বিশেষজ্ঞ বা প্যালিওনটোলজিস্ট। তিনি মাটির নিচের হাড়গোড় নিয়ে কাজ করতেন। তখনকার দিনে অনেক জীবাশ্মবিজ্ঞানী মনে করতেন, ফসিল রেকর্ডে যে বড় বড় পরিবর্তন দেখা যায় (যেমন ঘোড়ার বিবর্তন), তা বুঝি জেনেটিক্সের সাধারণ নিয়মে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তারা মনে করতেন এর জন্য কোনো বিশেষ ‘মেগা-ইভোলিউশন’ বা কোনো রহস্যময় শক্তি দরকার। সিম্পসন তাঁর Tempo and Mode in Evolution বইতে এই ধারণা চূর্ণ করে দিলেন (Simpson, 1944)। তিনি দেখালেন, পপুলেশন জেনেটিক্সের যে নিয়মগুলো মাছি বা মথের ক্ষেত্রে খাটে, সেই একই নিয়ম কোটি বছর ধরে ডাইনোসর বা ম্যামথদের ক্ষেত্রেও খেটেছে। তিনি মাইক্রো-ইভোলিউশন (Micro-evolution) (প্রজাতির ভেতরে ছোট পরিবর্তন) এবং ম্যাক্রো-ইভোলিউশন (Macro-evolution) (বড় আকারের পরিবর্তন বা নতুন বর্গের উৎপত্তি)-এর মধ্যে সেতু তৈরি করলেন। সিম্পসন বললেন, ম্যাক্রো-ইভোলিউশন আসলে দীর্ঘ সময় ধরে ঘটা অনেকগুলো মাইক্রো-ইভোলিউশনের যোগফল ছাড়া আর কিছু নয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। জি. লেডিয়ার্ড স্টেবিনস নিয়ে এলেন উদ্ভিদের বিবর্তনের কথা। প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রজাতি তৈরি হতে যেখানে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা অনেক দ্রুত হতে পারে পলিপ্লয়েডি (Polyploidy) বা ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। স্টেবিনস তাঁর Variation and Evolution in Plants বইতে উদ্ভিদের জটিল বিবর্তনকে মডার্ন সিন্থেসিসের ছাতার নিচে নিয়ে এলেন (Stebbins, 1950)। তিনি দেখালেন, উদ্ভিদজগতেও প্রাকৃতিক নির্বাচন, মিউটেশন এবং জেনেটিক ড্রিফট সমানভাবে কাজ করে, যদিও তাদের প্রজনন প্রক্রিয়া প্রাণীদের চেয়ে ভিন্ন।

এই সব বিজ্ঞানী মিলে জীববিজ্ঞানের জগতকে এক সুতায় গেঁথে ফেললেন। ১৯৪০-এর দশকের শেষে এসে জীববিজ্ঞান আর কোনো অসংলগ্ন তথ্যের সমষ্টি রইল না। এটি হয়ে উঠল একটি সুসংহত বিজ্ঞান, যার কেন্দ্রে আছে বিবর্তন। মডার্ন সিন্থেসিস আমাদের শেখাল যে, প্রাণের বিকাশ কোনো দৈব ঘটনা নয়। এটি পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের মতোই নিয়ম মেনে চলে। মিউটেশন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে, যৌন প্রজনন সেগুলোকে ওলটপালট করে বৈচিত্র্য বাড়ায়, আর প্রাকৃতিক নির্বাচন পরিবেশের সাথে মিলিয়ে সেরাগুলোকে বেছে নেয়। এর সাথে যোগ হয় জেনেটিক ড্রিফটের মতো আকস্মিক ঘটনা। এই সবকিছুর সম্মিলিত ফলাফলেই পৃথিবীজুড়ে প্রাণের এই বিশাল সমারোহ। আধুনিক বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বা ইভোলিউশনারি বায়োলজি (Evolutionary Biology) আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভিত্তি এই মডার্ন সিন্থেসিস। যদিও পরবর্তীতে ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কার এবং মলিকিউলার বায়োলজির উত্থান এর সাথে আরও নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছে, কিন্তু সেই ১৯৩০-৪০ দশকের ‘সিন্থেসিস’ বা মহামিলন আজও বিবর্তন বোঝার মূল চাবিকাঠি হয়ে আছে। এটি আমাদের শিখিয়েছে যে, আমরা বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নই, বরং জিনের এক দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের অংশীদার।

নিরপেক্ষ তত্ত্ব: সব পরিবর্তন কি কাজের জন্য হয়?

বিবর্তন নিয়ে আমাদের সাধারণ ধারণা এবং ডারউইনের ধ্রুপদী শিক্ষার মূলে একটি বিশ্বাস খুব গভীরভাবে প্রোথিত ছিল – প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে, তার পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট কারণ বা উপযোগিতা থাকে। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) তত্ত্বে এই কথাটি খুব জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, প্রকৃতিতে টিকে থাকার সংগ্রামে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের একটি মূল্য আছে। জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে কারণ উঁচু গাছের পাতা খেতে সুবিধা, মেরু ভল্লুকের গায়ের রং সাদা কারণ বরফের মধ্যে লুকিয়ে শিকার করতে সুবিধা। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় প্যান-সিলেকশনিজম (Pan-selectionism) বা সর্বব্যাপী নির্বাচনবাদ। এর মোদ্দা কথা হলো, একটি জীবের প্রতিটি জিনের পরিবর্তন তাকে কোনো না কোনো সুবিধা দিয়েছে বলেই সেটি টিকে আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের জগত চিরকাল এক জায়গায় স্থির থাকে না। ১৯৬০-এর দশকে মলিকিউলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞানের যখন নবজাগরণ ঘটছে, তখন জাপানি বিজ্ঞানী মোতো কিমুরা (Motoo Kimura) এবং তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন বিজ্ঞানী এসে বললেন, “দাঁড়ান, ব্যাপারটা সব সময় এমন সরল রৈখিক নয়।” তাঁরা জীববিজ্ঞানের জগতে এক বিশাল বোমা ফাটালেন। তাঁরা বললেন, আমরা যা দেখি (ফিনোটাইপ), সেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করলেও, জিনের গভীরে (জেনোটাইপ) যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, তার সিংহভাগই আসলে কোনো কাজের জন্য হয় না। সেগুলো নিছকই এক প্রকার দুর্ঘটনা বা লটারি।

কিমুরা দিলেন নিউট্রাল থিওরি অফ মলিকিউলার ইভোলিউশন (Neutral Theory of Molecular Evolution)। ১৯৬৮ সালে নেচার জার্নালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী পেপারে কিমুরা এক বৈপ্লবিক প্রস্তাবনা পেশ করলেন। তিনি বললেন, মলিকিউলার বা আণবিক স্তরে ডিএনএ-র (DNA) বা প্রোটিনের যেসব পরিবর্তন হয়, তার বেশিরভাগই আসলে ক্ষতিকরও নয়, উপকারীও নয়। এগুলো নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল। ভাগ্য বা র্যান্ডম জেনেটিক ড্রিফট (Genetic Drift)-এর কারণে এগুলো পপুলেশনে ছড়িয়ে পড়ে (Kimura, 1968)। ব্যাপারটা সাধারণ বুদ্ধিতে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। আমরা ভাবতাম প্রতিটি পরিবর্তনের পেছনে প্রকৃতির কঠোর নির্বাচন বা ‘সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট‘-এর নিয়ম কাজ করে। কিন্তু কিমুরা গাণিতিকভাবে দেখালেন যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জিনোমে যে হারে মিউটেশন জমা হচ্ছে, তা যদি প্রতিটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হতো, তবে সেই নির্বাচনের ‘খরচ’ বা ‘কস্ট অফ সিলেকশন’ এত বেশি হতো যে কোনো প্রজাতিই টিকে থাকতে পারত না। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় হ্যালডেনের দ্বিধা (Haldane’s Dilemma)। কিমুরা এই সমস্যার সমাধান করলেন এটা বলে যে, অধিকাংশ মিউটেশন আসলে অদৃশ্য এবং নির্বাচনের রাডারের নিচ দিয়ে চলাচল করে। আধুনিক জিনোমিক্সে (Genomics) এই তত্ত্ব আজ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে ডিএনএ-র কতটা অংশ আসলে কাজের আর কতটা অংশ সময়ের স্রোতে ভেসে আসা জঞ্জাল বা ‘জাঙ্ক’।

আণবিক লটারি এবং জেনেটিক ড্রিফট

বিবর্তনকে যদি একটি বিশাল জুয়া খেলার সাথে তুলনা করা হয়, তবে নিরপেক্ষ তত্ত্ব (Neutral Theory) বলে যে, এই খেলার ফলাফলের বড় একটা অংশ নির্ভর করে নিছক ভাগ্যের ওপর, খেলোয়াড়দের দক্ষতার ওপর নয়। কিমুরার তত্ত্বে জেনেটিক ড্রিফট (Genetic Drift) হলো সেই ভাগ্য। কল্পনা করুন, একটি জারে লাল এবং নীল রঙের কিছু মার্বেল আছে। আপনি চোখ বন্ধ করে সেখান থেকে কিছু মার্বেল তুললেন এবং তা দিয়ে নতুন একটি জার ভরালেন। এই প্রক্রিয়ায় দৈবচয়ন বা ‘র্যান্ডমনেস’-এর কারণে হয়তো নীল মার্বেলের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং লালের সংখ্যা কমে গেল। এখানে নীল মার্বেলগুলো লাল মার্বেলের চেয়ে ‘যোগ্য’ বা ‘শক্তিশালী’ ছিল না, তারা কেবল ভাগ্যবান ছিল। জিনের জগতেও ঠিক এমনটাই ঘটে। জনপুঞ্জ বা পপুলেশনের আকার যখন সীমিত হয়, তখন পরবর্তী প্রজন্মে কোন জিনগুলো যাবে, তা অনেক সময় নির্বাচনের চেয়েও বেশি নির্ভর করে এই স্যাম্পলিং এরর বা ড্রিফটের ওপর। কিমুরা দেখালেন, আণবিক স্তরে বিবর্তনের গতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাপের ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে মিউটেশনের হারের ওপর। এটি ছিল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। কারণ ডারউইনবাদ অনুযায়ী, পরিবেশ বদলালে বিবর্তনের গতি বদলানোর কথা। কিন্তু কিমুরা বললেন, নিরপেক্ষ মিউটেশনের ক্ষেত্রে পরিবেশের কোনো ভূমিকাই নেই, তাই বিবর্তন এখানে একটি ধ্রুবক গতিতে বা ‘কনস্ট্যান্ট রেট’-এ চলতে থাকে।

প্রায় একই সময়ে, ১৯৬৯ সালে জ্যাক কিং এবং টমাস জুকস নামে দুই আমেরিকান বিজ্ঞানী একই ধরণের একটি ধারণা প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল বেশ উস্কানিমূলক – “নন-ডারউইনিয়ান ইভোলিউশন” বা অ-ডারউইনীয় বিবর্তন (King & Jukes, 1969)। তাঁরা এবং কিমুরা মিলে বোঝাতে চাইলেন যে, প্রোটিন এবং ডিএনএ-র সিকোয়েন্সের পরিবর্তনগুলো সব সময় প্রাণীর শারীরিক গঠনে বা কাজে প্রভাব ফেলে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের জেনেটিক কোড কিছুটা ‘রিডানডেন্ট’ বা বাহুল্যপূর্ণ। ডিএনএ-র তিনটি অক্ষর (কোডন) মিলে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে। যেমন – CUU, CUC, CUA, এবং CUG – এই চারটি কোডই ‘লিউসিন‘ নামক অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে। এখন যদি ডিএনএ-তে পরিবর্তন হয়ে CUU থেকে CUC হয়ে যায়, তবুও প্রোটিনটি একই থাকছে। এই ধরণের মিউটেশনকে বলা হয় সমার্থক মিউটেশন (Synonymous Mutation) বা সাইলেন্ট মিউটেশন। যেহেতু এতে প্রোটিনের কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না, তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন একে ‘দেখতে’ পায় না। ফলে এই পরিবর্তনটি পপুলেশনে টিকে যেতে পারে, আবার হারিয়েও যেতে পারে – পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। কিমুরা এবং তাঁর অনুসারীরা দেখালেন যে, বিবর্তনের ইতিহাসের বেশিরভাগ পরিবর্তনই আসলে এই ধরণের।

মলিকিউলার ক্লক: সময়ের আণবিক টিকটিক

নিরপেক্ষ তত্ত্বের সবচেয়ে বড় ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো মলিকিউলার ক্লক (Molecular Clock) বা আণবিক ঘড়ি। ১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এবং এমিল জাকারকান্ডল লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রোটিনের পার্থক্য সময়ের সাথে সাথে মোটামুটি একই হারে বাড়ে (Zuckerkandl & Pauling, 1965)। কিন্তু কেন এমন হয়, তার কোনো শক্ত ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে ছিল না। কিমুরার নিরপেক্ষ তত্ত্ব সেই ব্যাখ্যাটি দিল। যদি বেশিরভাগ মিউটেশন নিরপেক্ষ হয় এবং সেগুলো যদি জেনেটিক ড্রিফটের কারণে একটি নির্দিষ্ট হারে পপুলেশনে জমা হতে থাকে, তবে এই পরিবর্তনের হার হবে সময়ের একটি নিখুঁত মাপকাঠি। অনেকটা বালুঘড়ির মতো, যেখানে নির্দিষ্ট ছিদ্র দিয়ে নির্দিষ্ট হারে বালু পড়ে। বিজ্ঞানীরা এখন দুটি ভিন্ন প্রজাতির ডিএনএ তুলনা করে বলে দিতে পারেন তারা কত কোটি বছর আগে একে অপরের থেকে আলাদা হয়েছিল। যেমন, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির ডিএনএ-র পার্থক্য মেপে বলা হয়েছে যে, আমাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষ প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যদি বিবর্তন কেবলই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর নির্ভর করত, তবে এই ঘড়ি এত নিয়মিতভাবে চলত না; পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে তা কখনো দ্রুত, কখনো ধীর হতো। কিন্তু নিরপেক্ষ মিউটেশনগুলো পরিবেশের তোয়াক্কা করে না বলে তারা সময়ের বিশ্বস্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিতর্ক এবং প্রায়-নিরপেক্ষ তত্ত্বের উদ্ভব

কিমুরার এই তত্ত্ব বিজ্ঞান মহলে বিনা চ্যালেঞ্জে মেনে নেওয়া হয়নি। ঐতিহ্যবাহী ডারউইনবাদীরা, বা সিলেকশনিস্টরা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, আণবিক স্তরের সামান্য পরিবর্তনও প্রোটিনের ভাঁজ বা স্ট্যাবিলিটিতে প্রভাব ফেলতে পারে, তাই কোনো পরিবর্তনই পুরোপুরি নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই বিতর্কের সমাধান করতে এগিয়ে এলেন কিমুরারই ছাত্রী এবং সহকর্মী, প্রখ্যাত জাপানি বিজ্ঞানী তোমোকো ওহতা (Tomoko Ohta)। ১৯৭৩ সালে তিনি দিলেন নিয়ারলি নিউট্রাল থিওরি (Nearly Neutral Theory) বা প্রায়-নিরপেক্ষ তত্ত্ব। ওহতা বললেন, মিউটেশনগুলো কেবল ‘ভালো’, ‘খারাপ’ বা ‘নিরপেক্ষ’ – এই তিন ভাগে বিভক্ত নয়। এর মাঝখানে একটা বিশাল ধূসর এলাকা আছে। অনেক মিউটেশন আছে যেগুলো ‘সামান্য ক্ষতিকর’ (Slightly deleterious)। বড় পপুলেশনে প্রাকৃতিক নির্বাচন এই সামান্য ক্ষতিকর মিউটেশনগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু ছোট পপুলেশনে জেনেটিক ড্রিফটের শক্তি নির্বাচনের চেয়ে বেশি হয়। ফলে, ছোট পপুলেশনে এই ‘সামান্য ক্ষতিকর’ মিউটেশনগুলোও টিকে যায় এবং নিরপেক্ষের মতো আচরণ করে (Ohta, 1973)।

ওহতার এই তত্ত্ব বিবর্তনের দুই মেরুর মধ্যে সেতু তৈরি করল। এটি ব্যাখ্যা করল কেন ছোট পপুলেশনের প্রাণীদের মধ্যে জিনগত অবক্ষয় দ্রুত ঘটে এবং কেন বড় পপুলেশনের প্রাণীরা জিনগতভাবে বেশি বৈচিত্র্যময় হয়। ওহতার কাজের ফলে বোঝা গেল, বিবর্তন আসলে নির্বাচন এবং ড্রিফটের এক জটিল মিথস্ক্রিয়া। কখনো নির্বাচন চালকের আসনে বসে, কখনো ভাগ্য বা ড্রিফট। এটি পরিবেশ, পপুলেশনের আকার এবং মিউটেশনের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। কিমুরা তাঁর ১৯৮৩ সালের বিখ্যাত বই The Neutral Theory of Molecular Evolution-এ এই সমস্ত বিতর্ক এবং প্রমাণের এক বিশাল সংকলন উপস্থাপন করেন, যা আজকের বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের এক ধ্রুপদী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় (Kimura, 1983)।

জঞ্জাল ডিএনএ নাকি গুপ্তধন?

আধুনিক যুগে যখন আমরা সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে পারছি, তখন নিরপেক্ষ তত্ত্বের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। মানুষের জিনোমের মাত্র ১-২ শতাংশ অংশ প্রোটিন তৈরি করে, যাকে আমরা বলি ‘কোডিং রিজিয়ন’। বাকি ৯৮ শতাংশ অংশকে একসময় বলা হতো জাঙ্ক ডিএনএ (Junk DNA)। নিরপেক্ষ তত্ত্ব আমাদের বুঝতে শিখিয়েছে যে, এই বিশাল অংশের পরিবর্তনগুলো মূলত নিরপেক্ষ এবং ড্রিফটের মাধ্যমে জমা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও বিজ্ঞানীরা এখন ‘কনজার্ভড’ বা সংরক্ষিত অংশগুলো খুঁজে বের করছেন। যদি দেখা যায় মানুষ, ইঁদুর এবং মুরগির জিনোমের কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশ কোটি কোটি বছর ধরে একই রকম রয়ে গেছে, তার মানে হলো – সেখানে নিরপেক্ষ তত্ত্ব কাজ করছে না, বরং প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করছে। অর্থাৎ, ওই অংশটি টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি, তাই সেখানে কোনো পরিবর্তন প্রকৃতি সহ্য করেনি। একে বলা হয় পিউরিফাইং সিলেকশন (Purifying Selection)। এভাবেই নিরপেক্ষ তত্ত্বকে ‘নাল হাইপোথিসিস’ (Null Hypothesis) বা ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা জিনোমের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো শনাক্ত করছেন। অর্থাৎ, যা কিছু নিরপেক্ষ নয়, তাই সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের দিনে বিবর্তনকে আর কেবল ‘টিকে থাকার লড়াই’ হিসেবে দেখা হয় না। এটি হলো ‘টিকে থাকার লড়াই’ এবং ‘লটারির খেলা’-র এক অদ্ভুত মিশ্রণ। কিমুরা আমাদের শিখিয়েছেন যে, জীবনের বৈচিত্র্যের মূলে কেবল উপযোগিতা বা অ্যাডভান্টেজ নেই, আছে আকস্মিকতা এবং নিরর্থকতাও। মহাবিশ্বের এই কোণে প্রাণের বিকাশ যে কেবল আমাদের টিকে থাকার উদ্দেশ্যে বিকশিত নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে এক বিশাল মাত্রার বিশৃঙ্খলা ও সম্ভাবনা – এই সত্যটি আমাদের অস্তিত্বকে আরও রহস্যময় এবং রোমাঞ্চকর করে তোলে। আমরা এখন জানি, আমাদের জিনের প্রতিটি অক্ষর কেবল আমাদের টিকে থাকার প্রয়োজনেই লেখা হয়নি; অনেক অক্ষরই সেখানে আছে কেবল সময়ের খেয়ালে, ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে।

সেলফিশ জিন: বিবর্তন কার স্বার্থে?

১৯৭৬ সাল, জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বড় রকমের ভূমিকম্প ঘটে গেল, আর সেই কম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ অধ্যাপকের টেবিল। রিচার্ড ডকিন্স (Dawkins) নামের এই বিজ্ঞানী এমন এক অদ্ভুত কথা শোনালেন যা চিরাচরিত জীববিজ্ঞানের ভিত নড়িয়ে দিল। তাঁর লেখা বই The Selfish Gene প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানমহলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছিল, তা আজও পুরোপুরি থামেনি। ডকিন্স বললেন, আমরা, মানে এই মানুষ, হাতি, ঘোড়া বা অন্যান্য প্রাণীরা আসলে কিছুই না, আমরা হলাম কেবল বাহন বা সারভাইভাল মেশিন (Survival Machine)। আসল খেলা খেলছে আমাদের শরীরের ভেতরে থাকা জিন। ব্যাপারটা শুনতে সায়েন্স ফিকশনের মতো মনে হলেও এর পেছনে রয়েছে এক অকাট্য যুক্তি। ডকিন্সের মতে, বিবর্তন কোনো নির্দিষ্ট প্রাণীর ভালোর জন্য কাজ করে না, এমনকি দলের বা প্রজাতির ভালোর জন্যও কাজ করে না, যা এতদিন গ্রুপ সিলেকশন (Group Selection) বা দলগত নির্বাচন নামে পরিচিত ছিল। বিবর্তন কাজ করে একান্তই জিনের স্বার্থে। একটা জিন চায় তার প্রতিলিপি বা কপি যেন পরবর্তী প্রজন্মে টিকে থাকে এবং ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য সে শরীর তৈরি করে, মস্তিষ্ক তৈরি করে, এমনকি আবেগও তৈরি করে। মা যে সন্তানকে ভালোবাসেন, বা কোনো প্রাণী যে নিজের জীবন দিয়ে অন্যকে বাঁচায় – যাকে আমরা বলি পরার্থপরতা (Altruism) – সবই আসলে জিনের টিকে থাকার সুনিপুণ এবং স্বার্থপর কৌশল। এই ধারণাটিকে বলা হয় জিন-কেন্দ্রিক বিবর্তন (Gene-centered view of evolution)। এখানে ‘স্বার্থপর’ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, জিনদের কোনো চেতনা বা পরিকল্পনা নেই, কিন্তু তাদের কাজের ফলাফল এমন, যেন তারা কেবল নিজেদের স্বার্থই বোঝে।

এই তত্ত্বকে গভীরভাবে বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রাণের শুরুর দিকে, যাকে ডকিন্স বলেছেন ‘প্রাইমিভাল স্যুপ’ বা আদিম ঝোল। সেখানে হঠাৎ করেই এমন একটি অণুর উদ্ভব হয়েছিল যার নিজেকে কপি করার ক্ষমতা ছিল। এদের নাম দেওয়া হলো রেপ্লিকেটর (Replicator)। এই রেপ্লিকেটররা যখন সংখ্যায় বাড়তে লাগল, তখন কাঁচামালের অভাব দেখা দিল এবং শুরু হলো অস্তিত্বের লড়াই। যারা নিজেদের চারপাশে প্রোটিনের দেয়াল তুলে নিজেকে রক্ষা করতে পারল, তারাই টিকে গেল। এই প্রোটিনের দেয়াল বা খোলসটিই বিবর্তিত হতে হতে আজকের এই জটিল প্রাণীদেহ বা উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। আমরা হলাম সেই আদিম রেপ্লিকেটরদের তৈরি করা রোবট, যাদের কাজ হলো জিনগুলোকে নিরাপদে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া। যেই মুহূর্তে আমরা প্রজনন বা সন্তান জন্মদান সম্পন্ন করি এবং সন্তানকে সাবলম্বী করে তুলি, জিনের কাছে আমাদের দেহের উপযোগিতা ফুরিয়ে যায়। একারণেই প্রকৃতি আমাদের অমর করেনি, কিন্তু জিনকে করেছে অমর। ডকিন্স জিনদের নাম দিয়েছেন ইমমর্টাল কয়েলস (Immortal Coils)। একটি নির্দিষ্ট ডিএনএ-র টুকরো বা জিন হাজার হাজার বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় এক শরীর থেকে আরেক শরীরে ভ্রমণ করতে পারে, যদিও সেই শরীরগুলো নশ্বর এবং কয়েক দশক পরেই ধুলোয় মিশে যায়। তাই বিবর্তনের একক বা ‘ইউনিট অফ সিলেকশন’ কোনো প্রজাতি বা ব্যক্তি নয়, বরং জিন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেখার চোখ সম্পূর্ণ বদলে দিল – আমরা বুঝলাম, আমাদের আবেগ, ভালোবাসা, ঘৃণা, যুদ্ধ – সবকিছুর পেছনেই কলকাঠি নাড়ছে আণবিক পর্যায়ের কিছু রাসায়নিক অণু।

তবে প্রশ্ন হলো, জিন যদি এতই স্বার্থপর হয়, তবে প্রকৃতিতে আমরা এত সহযোগিতা বা ত্যাগ দেখি কেন? কেন মৌমাছি হুল ফুটিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দেয় চাক রক্ষা করতে? কেন মা পাখি নিজের জীবন বিপন্ন করে শিয়ালকে ভুল পথে চালিত করে ছানাদের বাঁচায়? এই আপাতবিরোধী আচরণের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ডব্লিউ. ডি. হ্যামিল্টন (Hamilton)। ১৯৬৪ সালে তিনি জীববিজ্ঞানের জগতে নিয়ে এলেন কিন সিলেকশন (Kin Selection) বা আত্মীয় নির্বাচনের ধারণা। হ্যামিল্টন দেখালেন, একজন প্রাণী নিজের ক্ষতি করে হলেও তার আত্মীয়কে বাঁচাবে, কারণ আত্মীয়ের শরীরে তার নিজের জিনেরই কপি আছে (Hamilton, 1964)। একে একটি গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, যা হ্যামিল্টনের নিয়ম (Hamilton’s Rule) নামে পরিচিত: rB>C. এখানে r হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক (যেমন ভাই-বোনের মধ্যে মিল ৫০%, কাজিনদের মধ্যে ১২.৫%), B হলো আত্মীয়ের উপকার বা বেনিফিট, আর C হলো নিজের ক্ষতি বা কস্ট। অর্থাৎ, যদি নিজের জীবনের বিনিময়ে আমি আমার দুইজন ভাই অথবা আটজন কাজিনকে বাঁচাতে পারি, তবে জিনের দৃষ্টিতে আমার মৃত্যুতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, আমার শরীরের ১০০% জিন নষ্ট হলেও, দুই ভাইয়ের শরীরে (৫০% + ৫০% = ১০০%) বা আটজন কাজিনের শরীরে (১২.৫% x ৮ = ১০০%) সেই জিনের কপিগুলোই বেঁচে থাকছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে.বি.এস. হ্যালডেন (Haldane) একবার মজা করে বলেছিলেন, “আমি আমার জীবন দিতে পারি, যদি তা দুইজন ভাই বা আটজন কাজিন ভাইকে বাঁচাতে পারে।” এই গাণিতিক যুক্তি দিয়েই মা-বাবার বাৎসল্য, ভাই-বোনের ভালোবাসা এবং সামাজিক পোকামাকড়দের (যেমন পিঁপড়ে বা মৌমাছি) অদ্ভুত আত্মত্যাগের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। দেখা গেল, এই ভালোবাসা বা ত্যাগের পেছনেও কাজ করছে জিনের নিজের কপিকে রক্ষা করার ‘স্বার্থপর’ তাগিদ।

কিন্তু অনাত্মীয়দের মধ্যে সহযোগিতার কী হবে? আমরা তো বন্ধু বা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সাথেও সহযোগিতা করি। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এলো রেসিপ্রোকাল অলট্রুইজম (Reciprocal Altruism) বা পারস্পরিক পরার্থপরতার ধারণা, যা দিয়েছিলেন রবার্ট ট্রাইভার্স (Trivers)। তিনি বললেন, “তুমি আমার পিঠ চুলকে দাও, আমি তোমার পিঠ চুলকে দেব” – এই নীতির ওপর ভিত্তি করে অনাত্মীয়দের মধ্যেও সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারে (Trivers, 1971)। এখানেও স্বার্থপরতা কাজ করছে – আমি আজ তোমাকে সাহায্য করছি এই আশায় যে ভবিষ্যতে তুমি বা অন্য কেউ আমাকে সাহায্য করবে। ডকিন্স তাঁর বইয়ে এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার জন্য গেম থিওরি (Game Theory)-র আশ্রয় নিলেন, বিশেষ করে জন মেনার্ড স্মিথ (Smith)-এর ইভোলিউশনারি স্টেবল স্ট্র্যাটেজি (Evolutionarily Stable Strategy) বা ইএসএস (ESS)-এর ধারণা। প্রকৃতিতে ‘হক’ (যারা সবসময় মারামারি করে) এবং ‘ডোভ’ (যারা মারামারি এড়িয়ে চলে) বা ‘চিটার’ (প্রতারক) এবং ‘গ্রাজার’ (যারা অন্যের উপকার মনে রাখে) – এই ধরনের বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজির মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি হয়। যদি সবাই দয়ালু হয়, তবে একজন প্রতারক এসে সবার সুবিধা নিয়ে নেবে। আবার সবাই যদি প্রতারক হয়, তবে সমাজ ভেঙে পড়বে। তাই বিবর্তন এমন একটি মিশ্র কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি নির্বাচন করে যা দীর্ঘমেয়াদে জিনের টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে লাভজনক। এই গাণিতিক মডেলগুলো দেখাল যে, নৈতিকতা বা বিবেক বলে আমরা যা জানি, তা-ও হয়তো বিবর্তনের জটিল অঙ্কের ফলাফল। জিন আমাদের মস্তিষ্কে এমন কিছু প্রোগ্রাম সেট করে দিয়েছে যা আমাদের সহযোগিতা করতে শেখায়, কারণ দলবদ্ধ হয়ে থাকলে টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে।

ডকিন্স পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে তাঁর আরেকটি যুগান্তকারী বই The Extended Phenotype-এ এই ধারণাটিকে আরও বহুদূর নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, জিনের প্রভাব বা ফিনোটাইপ (Phenotype) কেবল শরীরের চামড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি শরীরের বাইরেও পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিভার বা ভোঁদড় যে বাঁধ তৈরি করে, মাকড়সা যে জাল বোনে, অথবা উইপোকা যে ঢিবি বানায় – এগুলোও আসলে তাদের জিনেরই কাজ। একে তিনি নাম দিলেন এক্সটেন্ডেড ফিনোটাইপ (Extended Phenotype) (Dawkins, 1982)। এমনকি পরজীবী বা প্যারাাসাইট যখন তার পোষক বা হোস্টের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে (যেমন – কিছু কৃমি শামুককে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে সে পাখির চোখে পড়ে এবং পাখি তাকে খেয়ে ফেলে, যা কৃমির জীবনচক্রের অংশ), সেটাও পরজীবীর জিনের এক্সটেন্ডেড ফিনোটাইপ। এই ধারণাটি আমাদের বোঝাল যে, জীবজগত আসলে একে অপরের জিনের প্রভাবের এক জটিল এবং অদৃশ্য জালের মধ্যে আটকে আছে। আমার জিন কেবল আমার শরীরকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, হয়তো পরোক্ষভাবে আমার আশেপাশের জগতকেও প্রভাবিত করছে। জর্জ সি. উইলিয়ামস (Williams)-এর মতো বিজ্ঞানীরাও এই জিন-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে, ‘প্রজাতির ভালোর জন্য’ কোনো অভিযোজন হয়েছে – এমন চিন্তা করাটা বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল এবং বিভ্রান্তিকর (Williams, 1966)।

সেলফিশ জিন তত্ত্ব নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে। অনেকে মনে করেন, এই তত্ত্ব বুঝি আমাদের স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর হতে শেখায়। কিন্তু ডকিন্স বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জিন স্বার্থপর হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদেরও স্বার্থপর হতে হবে। মানুষের একটি বিশেষ গুণ হলো, আমরা আমাদের জিনের নির্দেশ অমান্য করতে পারি। আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করি (যা জিনের বংশবৃদ্ধির স্বার্থের বিরোধী), আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের জন্য রক্ত দিই, আমরা পরিবেশ বাঁচানোর আন্দোলন করি। আমাদের মস্তিষ্ক জিনের তৈরি হলেও তা এখন এতটাই উন্নত হয়েছে যে, সে তার এই ‘স্রষ্টার’ (জিনের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সক্ষম। ডকিন্স বইয়ের শেষে আশাবাদের সুরেই বলেছেন, “আমরাই একমাত্র প্রাণী যারা আমাদের স্বার্থপর রেপ্লিকেটরদের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারি।” এই তত্ত্ব আমাদের কেবল আমাদের জৈবিক উৎসের কথাই বলে না, বরং আমাদের স্বাধীনতার সম্ভাবনার কথাও মনে করিয়ে দেয়। বিবর্তনের এই আধুনিক ব্যাখ্যা আমাদের শিখিয়েছে যে, জীবনের নাট্যমঞ্চে আসল কুশীলব আমরা নই, বরং আমাদের ডিএনএ-র ভেতরে লুকিয়ে থাকা সেই আণবিক সংকেতগুলো, যারা তিনশো কোটি বছর ধরে টিকে থাকার এক মহাকাব্যিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের ক্ষণস্থায়ী আশ্রয়দাতা মাত্র, কিন্তু আমাদের সচেতনতাই আমাদের দিয়েছে এই খেলাটি বোঝার এবং কখনো কখনো তার নিয়ম ভাঙার এক অনন্য ক্ষমতা।

ইভো-ডেভো: ভ্রূণের জাদুকরি নকশা

বিবর্তনের ইতিহাসে একটা বড় রহস্য বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম হারাম করে রেখেছিল। রহস্যটা হলো বৈচিত্র্যের। আমরা জানি মিউটেশন হয়, প্রাকৃতিক নির্বাচন হয়, কিন্তু কীভাবে সামান্য কিছু পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী তৈরি হয়? সাগরের নিচে সাঁতার কাটা মাছের আছে পাখনা, আমাদের আছে হাত, আর আকাশের পাখির আছে ডানা। দেখতে আলাদা, কাজও আলাদা। একটি কেঁচো আর একটি হাতির গঠনশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডারউইনের তত্ত্ব আমাদের বলেছিল ‘কেন’ বিবর্তন হয় (বেঁচে থাকার প্রয়োজনে), কিন্তু ‘কীভাবে’ একটি সরল কোষ বিভাজিত হতে হতে একটি পূর্ণাঙ্গ জটিল প্রাণীতে পরিণত হয় এবং সেই প্রক্রিয়ায় কীভাবে পরিবর্তন এসে নতুন প্রজাতির জন্ম দেয় – তা ছিল এক অন্ধকার জগত। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জীববিজ্ঞানের দুটি বিশাল ধারা – বিবর্তন বা ইভোলিউশন এবং ভ্রূণতত্ত্ব বা এমব্রায়োলজি – এক মোহনায় এসে মিশল। জন্ম নিল বিজ্ঞানের এক নতুন ও রোমাঞ্চকর শাখা, যার নাম ইভোল্যুশনারি ডেভোলপমেন্টাল বায়োলজি (Evolutionary Developmental Biology) বা সংক্ষেপে ইভো-ডেভো। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন, মানুষ, মাছি, বা ইঁদুর – সবার দেহ তৈরির মূল নকশা বা ব্লু-প্রিন্ট প্রায় একই রকম। প্রকৃতির কারখানায় নতুন কিছু তৈরি করতে হলে সবসময় নতুন যন্ত্রপাতির দরকার হয় না, বরং পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়েই নতুন নতুন মডেলের গাড়ি তৈরি করা সম্ভব।

এই ইভো-ডেভো বিপ্লব আমাদের জানাল যে, প্রাণিজগতে এক সেট বিশেষ ‘মাস্টার জিন’ আছে, যাদের কাজ হলো রাজমিস্ত্রির মতো দেহের গঠন তৈরি করা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো হক্স জিন (Hox Genes)। এই জিনগুলো ঠিক করে দেয় শরীরের কোথায় মাথা হবে, কোথায় বুক হবে, কোথায় পা হবে, আর কোথায় লেজ হবে (Carroll, 2005)। ব্যাপারটা অনেকটা লটারির মতো মনে হতে পারে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে সুনিপুণ গাণিতিক বিন্যাস। ১৯৫০-এর দশকে এডওয়ার্ড লুইস মাছি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কিছু অদ্ভুত মিউট্যান্ট মাছি পেয়েছিলেন। কোনো মাছির হয়তো ডানার বদলে এক জোড়া বাড়তি পা গজিয়েছে, আবার কোনোটার মাথার ওপর অ্যান্টেনার জায়গায় গজিয়েছে পা। এই অদ্ভুতদর্শন মাছিগুলো থেকেই লুইস এবং পরবর্তীতে অন্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, শরীরের প্রতিটি অংশের নকশা করার জন্য নির্দিষ্ট জিন বরাদ্দ আছে। এই জিনগুলো ক্রোমোজোমের মধ্যে ঠিক সেই ক্রমেই সাজানো থাকে, যে ক্রমে তারা শরীরের অগ্রভাগ থেকে পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত কাজ করে। একে বলা হয় কোলিনিয়ারিটি (Colinearity)। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাছির দেহে যেই হক্স জিনগুলো মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত বিন্যাস তৈরি করে, মানুষের দেহেও ঠিক সেই একই গোত্রের জিনগুলো আমাদের মেরুদণ্ড, হাত-পা এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস তৈরি করে। অর্থাৎ, মানুষ আর মাছির পূর্বপুরুষ আলাদা হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় ৫০-৬০ কোটি বছর আগে, কিন্তু সেই আদিম নকশাটি আজও আমাদের শরীরের গভীরে অবিকৃত রয়ে গেছে।

জিনের টুলবক্স: পুরনো ইটে নতুন ইমারত

ইভো-ডেভোর সবচেয়ে বড় চমকটি ছিল জেনেটিক টুলকিট (Genetic Toolkit)-এর ধারণা। আগে মনে করা হতো, যেহেতু মানুষ মাছির চেয়ে অনেক বেশি জটিল, তাই মানুষের জিন সংখ্যাও নিশ্চয়ই মাছির চেয়ে অনেক বেশি হবে। কিন্তু হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা হাঁ হয়ে গেলেন। দেখা গেল, মানুষের জিনের সংখ্যা একটা সামান্য গোলকৃমি বা মাছির চেয়ে খুব বেশি নয় (মানুষের প্রায় ২০-২৫ হাজার, আর মাছির প্রায় ১৪ হাজার)। তাহলে এই বিশাল জটিলতা এল কোত্থেকে? শন বি. ক্যারল তাঁর বিখ্যাত বই Endless Forms Most Beautiful-এ এই রহস্যের সমাধান দিয়েছেন। তিনি দেখালেন যে, বিবর্তনের জন্য নতুন নতুন জিন তৈরির দরকার হয় না। বরং পুরনো জিনের ব্যবহারের ধরন পাল্টালেই নতুন রূপ তৈরি করা সম্ভব। একে তিনি তুলনা করেছেন একটি টুলবক্স বা যন্ত্রপাতির বাক্সের সাথে। একজন মিস্ত্রি একই হাতুড়ি, বাটালি আর করাত ব্যবহার করে কখনো চেয়ার বানাচ্ছেন, কখনো খাট, আবার কখনো বা আলমারি। যন্ত্রপাতি একই, কিন্তু তৈরির পদ্ধতি ভিন্ন। প্রাণিজগতেও তাই ঘটেছে। যেই জিনটি হয়তো কোনো আদিম প্রাণীতে কেবল আলোর সংকেত গ্রহণ করত, সেটিই বিবর্তিত হয়ে ঈগলের তীক্ষ্ণ চোখ আবার মানুষের জটিল চোখ তৈরি করেছে। এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একই জিনের উপস্থিতি এবং একই ধরণের কাজ, একে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ডিপ হোমোলজি (Deep Homology)।

এই ডিপ হোমোলজির একটি ক্লাসিক উদাহরণ হলো চোখের বিবর্তন। দীর্ঘদিন ভাবা হতো, বিভিন্ন প্রাণীর চোখ (যেমন মাছির পুঞ্জাক্ষি বা কম্পাউন্ড আই এবং মানুষের ক্যামেরা আই) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ইভো-ডেভো গবেষকরা, বিশেষ করে ওয়াল্টার গেইরিং এবং তাঁর দল, এক অবিশ্বাস্য পরীক্ষা করে দেখালেন যে ধারণাটি ভুল। তাঁরা মাছির শরীর থেকে চোখের মাস্টার জিন (যাকে বলা হয় Pax6 বা Eyeless জিন) সরিয়ে সেখানে ইঁদুরের Pax6 জিন বসিয়ে দিলেন। ফলাফল কী হতে পারে? ইঁদুরের জিন কি মাছির গায়ে ইঁদুরের চোখ বানাবে? না! দেখা গেল, মাছির গায়ে মাছির চোখই তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে ইঁদুরের জিন (Halder, Callaerts, & Gehring, 1995)। এর মানে হলো, Pax6 জিনটি হলো কেবল একটি ‘সুইচ’ বা নির্দেশদাতা, যার কাজ হলো বলা: “এখানে একটা চোখ বানাও।” সেই চোখটা কেমন হবে, তা নির্ভর করে ওই প্রাণীর স্থানীয় কোষগুলো বা রাজমিস্ত্রিদের ওপর। এই পরীক্ষা প্রমাণ করল যে, ৫০ কোটি বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও ইঁদুর আর মাছির চোখের জিনের ভাষা এক। প্রকৃতির ইট-সুরকি সব এক, শুধু রাজমিস্ত্রির গাঁথুনি আলাদা। এই আবিষ্কার ডারউইন বিরোধীদের অন্যতম প্রধান যুক্তি – “অর্ধেক চোখ কোনো কাজে লাগে না, তাই চোখ ধাপে ধাপে বিবর্তিত হতে পারে না” – কে ধুলিসাৎ করে দিল। কারণ দেখা গেল, চোখের মূল মেকানিজমটি প্রাণের ইতিহাসের একদম গোড়াতেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

জেনেটিক সুইচ: বিবর্তনের কলকাঠি

এখন প্রশ্ন হলো, যদি সব প্রাণীর জিন বা টুলকিট একই হয়, তবে জিরাফের গলা লম্বা আর আমাদের গলা খাটো কেন? অথবা জেব্রার গায়ে ডোরাকাটা দাগ আর ঘোড়ার গায়ে একরঙা কেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে জেনেটিক সুইচ (Genetic Switches) বা সিস-রেগুলেটরি এলিমেন্ট (Cis-regulatory elements)-এর মধ্যে। ডিএনএ-র সবটুকু অংশ প্রোটিন তৈরি করে না। জিনের আশেপাশে কিছু বিশেষ অংশ থাকে যারা ঠিক করে দেয় ওই জিনটি কখন, কোথায় এবং কতটা সক্রিয় হবে। এগুলোই হলো সুইচ। শন বি. ক্যারল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখালেন, বিবর্তন আসলে জিনের বা প্রোটিনের পরিবর্তন যতটা না ঘটায়, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটায় এই সুইচগুলোর পরিবর্তন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ডারউইনের ফিঞ্চ পাখিদের কথা আমরা সবাই জানি। তাদের ঠোঁটের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন – কারোটা মোটা ও শক্ত বীজ ভাঙার জন্য, কারোটা সরু ও লম্বা পোকা ধরার জন্য। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এই ঠোঁট তৈরির জন্য দায়ী Bmp4 নামক একটি জিন। যেই পাখির ভ্রূণ অবস্থায় ঠোঁটের কোষে Bmp4 জিনের সুইচ বেশিক্ষণ অন থাকে এবং বেশি প্রোটিন তৈরি করে, তাদের ঠোঁট মোটা ও চওড়া হয়। আর যাদের সুইচ অল্প সময় অন থাকে, তাদের ঠোঁট হয় সরু (Abzhanov et al., 2004)। অর্থাৎ, নতুন কোনো ‘ঠোঁট তৈরির জিন’ এখানে আসেনি, কেবল পুরনো জিনের ভলিউম বা মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়েই প্রকৃতির এই অসামান্য কারুকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এই জেনেটিক সুইচগুলোই ব্যাখ্যা করে কীভাবে সাপ তার পা হারিয়েছে। সাপের পূর্বপুরুষের পা ছিল (কিছু পাইথনের শরীরে এখনো ছোট হাড়ের টুকরো পাওয়া যায়)। গবেষণায় দেখা গেছে, সাপের ভ্রূণে যখন শরীর তৈরি হয়, তখন হক্স জিনের একটি বিশেষ বিন্যাস বুকের খাঁচা বা রিব তৈরির নির্দেশ দেয়। সাপের ক্ষেত্রে এই নির্দেশের এলাকাটি প্রসারিত হয়ে পুরো শরীরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত পুরোটাই বুকের খাঁচার মতো হয়ে গেছে এবং পা গজানোর জায়গা বা সুইচটি ব্লক হয়ে গেছে। আবার মাছের পাখনা থেকে কীভাবে চতুষ্পদ প্রাণীর (Tetrapod) হাত-পা তৈরি হলো, তার ব্যাখ্যাও মিলেছে এই ইভো-ডেভোর কল্যাণে। টিকটালিক (Tiktaalik) নামক ফসিলটি মাছ এবং উভচরের মধ্যবর্তী একটি প্রাণী। নীল শুবিন তাঁর Your Inner Fish বইতে দেখিয়েছেন যে, মাছের পাখনার শেষ প্রান্তে একগুচ্ছ হক্স জিনের (Hoxd13) ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তনের ফলেই আঙুলের মতো হাড়ের উৎপত্তি হয়েছে (Shubin, 2008)। অর্থাৎ, আমাদের হাতের আঙুল কোনো নতুন আবিষ্কার নয়, এটি মাছের পাখনার হাড় তৈরির পুরনো জিনেরই এক নতুন ব্যবহার বা ‘রি-মডেলিং’। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় কো-অপশন (Co-option)। প্রকৃতি পুরনো জিনিস ফেলে দেয় না, বরং নতুন প্রয়োজনে তাকে নতুনভাবে ব্যবহার করে। প্রজাপতির ডানার কথাই ধরুন। ডানার যে স্পট বা চোখের মতো দাগ দেখা যায়, তা আসলে পা তৈরির জিন Distal-less-এর কারসাজি। প্রকৃতি পা বানানোর জিনকে ডানার মাঝখানে সক্রিয় করে দিয়েছে, কিন্তু সেখানে পা না গজিয়ে তৈরি হয়েছে রঙিন নকশা। এটি যেন প্রকৃতির এক ক্যানভাস, যেখানে জিনগুলো তুলির মতো কাজ করছে।

মডিউলারিটি: শরীরের একেক অংশের স্বাধীনতা

ইভো-ডেভো আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছে, তা হলো মডিউলারিটি (Modularity)। প্রাণীর শরীর অখণ্ড কোনো সত্তা নয়, বরং অনেকগুলো মডিউল বা খণ্ড দিয়ে তৈরি, যারা কিছুটা স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হতে পারে। জিনের সুইচগুলো আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে বলে আমরা শরীরের একটি অংশের পরিবর্তন করতে পারি অন্য অংশের ক্ষতি না করেই। যেমন, একটি জিনের সুইচ বদলে দিলে হয়তো বাদুড়ের হাতের আঙুলগুলো লম্বা হয়ে ডানা তৈরি হবে, কিন্তু তাতে তার পায়ের গঠনের কোনো সমস্যা হবে না। এই মডিউলারিটির কারণেই বিবর্তন এত দ্রুত এবং বৈচিত্র্যময় হতে পেরেছে। যদি একটি জিন পাল্টালে পুরো শরীর ওলটপালট হয়ে যেত, তবে কোনো পরিবর্তনই টিকে থাকতে পারত না। স্টিফেন জে গোল্ড তাঁর Ontogeny and Phylogeny বইতে এই ধারণাটির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন অনেক আগেই (Gould, 1977)। তিনি বলেছিলেন, ভ্রূণের বিকাশের সময় বা টাইমিং-এর একটু এদিক-সেদিক হলেই নতুন প্রজাতির জন্ম হতে পারে। একে বলা হয় হেটারোক্রোনি (Heterochrony)। যেমন, শিম্পাঞ্জির শিশুর মাথার খুলি দেখতে মানুষের মতো, কিন্তু বড় হলে তা বদলে যায়। মানুষের বিবর্তনে হয়তো এমন কিছু ঘটেছে যাতে আমাদের খুলির বিকাশ শিম্পাঞ্জিদের মতো দ্রুত না হয়ে শিশু অবস্থাতেই আটকে গেছে বা ধীর হয়ে গেছে, যাকে বলে নিওটেনি (Neoteny)। ফলে আমরা বড় মস্তিষ্কের অধিকারী হয়েছি।

ইভো-ডেভো বা বিবর্তনীয় বিকাশমূলক জীববিজ্ঞান আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এটি প্রমাণ করেছে যে, প্রাণের দৃশ্যমান বৈচিত্র্যের নিচে লুকিয়ে আছে এক গভীর ঐক্য। জেলিফিশ থেকে শুরু করে মহাকাশচারী মানুষ – সবাই একই জেনেটিক টুলবক্স ব্যবহার করছে। আমরা এতদিন ভাবতাম বিবর্তন কেবল প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীদের যুদ্ধের ইতিহাস। এখন আমরা জানি, আসল নাটকটা হয় মায়ের গর্ভে বা ডিমের খোসার আড়ালে, যখন একটি ক্ষুদ্র কোষপুঞ্জ সিদ্ধান্ত নেয় সে কি মাছ হবে, নাকি মানুষ হবে। জেনেটিক সুইচের সামান্য হেরফেরে, প্রোটিনের মাত্রার একটু উনিশ-বিশে, কোটি বছরের ব্যবধানে তৈরি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি। প্রকৃতি কোনো জাদুকর নয়, সে একজন দক্ষ প্রকৌশলী এবং শিল্পী, যে অত্যন্ত মিতব্যয়ী। সে অল্প কিছু সরঞ্জাম দিয়ে মহাবিশ্বের এই ক্ষুদ্র গ্রহে প্রাণের যে বিপুল সমারোহ সাজিয়েছে, তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ইভো-ডেভো আমাদের শেখাল, আমাদের হাতের পাঁচ আঙুলের দিকে তাকালে আমরা যেন শুধু নিজের হাত না দেখি, সেখানে যেন দেখতে পাই কোটি বছর আগের সেই মাছের পাখনা, সেই সরীসৃপের থাবা, আর সেই জেনেটিক সুইচের নীরব ক্লিক – যা আমাদের আজকের এই মানুষ রূপে গড়ে তুলেছে।

এপিজেনেটিক্স: জিনের ওপরের কলম

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ওয়াটসন এবং ক্রিক ডিএনএ-র (DNA) গঠন আবিষ্কার করলেন, তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ধরণের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছিল। মনে করা হয়েছিল, আমরা জীবনের গোপন সংকেত বা ‘কোড অফ লাইফ’ পেয়ে গেছি। এই ধারণাটি ছিল খুব সরল এবং যান্ত্রিক – আমাদের ডিএনএ হলো একটি অপরিবর্তনীয় পাণ্ডুলিপি, যেখানে আমাদের চোখের রং থেকে শুরু করে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি, সবকিছু জন্মের আগেই লিখে দেওয়া হয়েছে। একে বলা হতো জীববিজ্ঞানের সেন্ট্রাল ডগমা (Central Dogma) – ডিএনএ থেকে আরএনএ, আর আরএনএ থেকে প্রোটিন; প্রবাহটা একমুখী। আমরা জানতাম, যা কিছু আমাদের ডিএনএ-তে লেখা আছে, সেটাই আমাদের ভাগ্য, আর আমরা হলাম সেই ভাগ্যের হাতের পুতুল। কিন্তু একুশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, ব্যাপারটা এত সরল নয়। ডিএনএ-র সিকোয়েন্স বা অক্ষরের ক্রম পরিবর্তন না করেও জিনের কাজকর্মে বিশাল পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিজ্ঞানের এই নতুন এবং বিস্ময়কর জগতটির নাম এপিজেনেটিক্স (Epigenetics)। গ্রিক শব্দ ‘এপি’ (Epi) মানে হলো ‘ওপরে’ বা ‘বাইরে’। অর্থাৎ, জিনের ওপরে বসে যে কলকাঠি নাড়ে, তাকেই আমরা এপিজেনেটিক্স বলি। এটি অনেকটা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মতো। আমাদের ডিএনএ যদি হার্ডওয়্যার হয়, তবে এপিজেনেটিক্স হলো সফটওয়্যার, যা ঠিক করে দেয় কখন কোন প্রোগ্রাম চলবে। পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস, বা মানসিক চাপ আমাদের ডিএনএ-র ওপর রাসায়নিক দাগ (Chemical tags) বসিয়ে দিতে পারে, যা জিনের সুইচ অন বা অফ করে দেয়।

এপিজেনেটিক্স কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে আমাদের কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে উঁকি দিতে হবে। আমাদের ডিএনএ সুতোটি লম্বায় প্রায় দুই মিটার, কিন্তু এটি মাইক্রোস্কোপিক কোষের ভেতরে এঁটে থাকে। কীভাবে? এটি হিস্টোন (Histone) নামের কিছু প্রোটিনের বলের চারপাশে পেঁচিয়ে থাকে। ডিএনএ এবং হিস্টোনের এই গঠনকে বলা হয় ক্রোমাটিন (Chromatin)। এপিজেনেটিক পরিবর্তনগুলো মূলত দুইভাবে ঘটে। প্রথমত, ডিএনএ মিথাইলেশন (DNA Methylation)। এখানে ডিএনএ-র ওপর মিথাইল গ্রুপ (–CH3) নামের একটি ছোট রাসায়নিক ট্যাগ বা স্টিকার বসে যায়। সাধারণত এই স্টিকার যেখানে বসে, সেই জিনটি ‘সাইলেন্সড’ বা চুপ হয়ে যায়, অর্থাৎ তার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, হিস্টোন মডিফিকেশন (Histone Modification)। ডিএনএ যেই হিস্টোন প্রোটিনকে জড়িয়ে থাকে, সেই হিস্টোনের গায়ে অ্যাসিটাইল গ্রুপ বা মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হলে ডিএনএ-র বাঁধন আলগা বা শক্ত হয়। বাঁধন আলগা হলে জিনটি সক্রিয় হয়, আর শক্ত হলে জিনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, আমাদের জীবন কোনো পাথরচাপা ভাগ্য নয়। আমরা কী খাচ্ছি, কতটা দুশ্চিন্তা করছি, কোন পরিবেশে বড় হচ্ছি – এই সব কিছু প্রতিনিয়ত আমাদের জিনের ওপর অদৃশ্য কলম দিয়ে নতুন নির্দেশনা লিখে যাচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর তথ্য হলো, এই দাগগুলো বা এপিজেনেটিক মার্কগুলো মাঝে মাঝে কোষ বিভাজনের সময় মুছে যায় না, বরং পরবর্তী প্রজন্মেও পরিবাহিত হতে পারে (Jablonka & Lamb, 2005)। এর মানে হলো, আপনার করা ভুলের মাশুল হয়তো আপনার সন্তান বা নাতি-নাতনিকেও দিতে হতে পারে, অথবা আপনার ভালো অভ্যাসের সুফল তারা ভোগ করতে পারে।

ল্যামার্কের ফিরে আসা: ইতিহাসের এক অদ্ভুত বাঁক

বিবর্তনের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা জঁ-ব্যাপ্টিস্ট ল্যামার্ক নামের এক ফরাসি বিজ্ঞানীর দেখা পাই। ডারউইনের আগে তিনি একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন যা ইনহেরিটেন্স অফ একোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিকস (Inheritance of Acquired Characteristics) বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতি নামে পরিচিত। ল্যামার্ক বলেছিলেন, জিরাফ উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টা করতে করতে গলা লম্বা করেছে এবং সেই লম্বা গলা তার বাচ্চার হয়েছে। ডারউইন আসার পর এবং মেন্ডেলীয় জেনেটিক্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ল্যামার্কের এই তত্ত্ব বিজ্ঞানের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা হেসে বলেছিলেন, “কামার সারা জীবন লোহা পেটায় বলে কি তার ছেলের হাত শক্ত পেশিবহুল হয়ে জন্মায়? তা তো হয় না।” কিন্তু এপিজেনেটিক্স ল্যামার্ককে আবার যেন একটু উঁকি দেওয়ার সুযোগ করে দিল। অবশ্য ল্যামার্ক যেভাবে ভেবেছিলেন (শারীরিক পরিবর্তন), ব্যাপারটা হুবহু সেরকম নয়, কিন্তু মূল সুরটা এক। আমরা আমাদের জীবদ্দশায় পরিবেশ থেকে যা ‘অর্জন’ করি (যেমন – পুষ্টিহীনতা বা ট্রমা), তার কিছু প্রভাব আমাদের জিনের প্রকাশভঙ্গিতে বা এপিজেনেটিক প্রোফাইলে থেকে যায় এবং তা শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর মাধ্যমে সন্তানের মধ্যেও যেতে পারে। একে বলা হচ্ছে সফট ইনহেরিটেন্স (Soft Inheritance)। এটি ডারউইনবাদকে ভুল প্রমাণ করে না, কারণ ডিএনএ সিকোয়েন্স পাল্টাচ্ছে না; বরং এটি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে যুক্ত করেছে এক নতুন মাত্রা। জীববিজ্ঞানী কনরাড ওয়াডিংটন (Conrad Waddington), যিনি ১৯৪০-এর দশকে প্রথম ‘এপিজেনেটিক্স’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তিনি দেখিয়েছিলেন যে পরিবেশ কীভাবে ভ্রূণের বিকাশের পথ বা এপিজেনেটিক ল্যান্ডস্কেপ (Epigenetic Landscape) বদলে দিতে পারে (Waddington, 1942)। আজকের বিজ্ঞানীরা মেনে নিচ্ছেন যে, বিবর্তন কেবল জিনের ধীরগতির পরিবর্তন নয়, এপিজেনেটিক্সের দ্রুত পরিবর্তনও সেখানে বড় ভূমিকা রাখে।

ডাচ হাঙ্গার উইন্টার: জিনের ওপর দুর্ভিক্ষের ছাপ

এপিজেনেটিক্স যে মানুষের জীবনে কতটা বাস্তব, তার সবচেয়ে করুণ এবং শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক ঘটনা থেকে, যা ‘ডাচ হাঙ্গার উইন্টার‘ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে, ১৯৪৪-৪৫ সালের শীতে, নেদারল্যান্ডসের একটি অংশ নাৎসি বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং হাজার হাজার মানুষ তীব্র দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। মানুষ তখন টিউলিপের কন্দ খেয়ে বেঁচে ছিল। ওই সময়ে যেসব গর্ভবতী নারীরা এই দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞানীরা বহু বছর পর সেই শিশুদের (যারা এখন বৃদ্ধ) ওপর গবেষণা চালিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। দেখা গেল, যারা মায়ের পেটে থাকাকালীন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল, পরবর্তী জীবনে তাদের ওবেসিটি বা স্থূলতা, ডায়াবেটিস, এবং সিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক রোগের হার সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কেন? তাদের তো জন্মের পর পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হয়েছিল। উত্তর লুকিয়ে ছিল তাদের এপিজেনেটিক্সে। গবেষকরা দেখলেন, তাদের IGF2 নামক একটি জিনে মিথাইলেশনের পরিমাণ সাধারণের চেয়ে ভিন্ন (Heijmans et al., 2008)। মায়ের পেটে যখন খাদ্যাভাব ছিল, তখন ভ্রূণের এপিজেনেটিক সিস্টেম শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়াকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করেছিল যাতে প্রতিটি ক্যালোরি জমা করে রাখা যায় – কারণ বাইরে দুর্ভিক্ষ চলছে। কিন্তু জন্মের পর যখন তারা প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হলো, তখন সেই ‘কৃপণ’ মেটাবলিজম তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। তারা দ্রুত মোটা হয়ে গেল এবং নানা রোগে আক্রান্ত হলো। এই গবেষণাটি বা ফিটাল অরিজিন অফ অ্যাডাল্ট ডিজিজ (Fetal Origin of Adult Disease) তত্ত্ব প্রমাণ করল যে, মায়ের গর্ভকালীন পরিবেশ আমাদের জিনের ওপর স্থায়ী সিলমোহর মেরে দেয়, যা সারা জীবন আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

আগুতো ইঁদুর এবং খাদ্যাভ্যাসের জাদু

ল্যাবরেটরিতে এপিজেনেটিক্সের সবচেয়ে জাদুকরী পরীক্ষাটি করা হয়েছিল ‘আগুতো’ (Agouti) ইঁদুরদের ওপর। র্যান্ডি জার্টল এবং রবার্ট ওয়াটারল্যান্ড নামের দুই বিজ্ঞানী এই পরীক্ষাটি করেন। আগুতো জিনের মিউটেশনের কারণে কিছু ইঁদুর হলুদ রঙের হয় এবং তারা জন্মগতভাবে ভীষণ মোটা ও ক্যানসারপ্রবণ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখালেন, জিনের পরিবর্তন না করেও এদের ভাগ্য বদলে দেওয়া সম্ভব। তাঁরা গর্ভবতী হলুদ ইঁদুরদের খাবারে প্রচুর পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-১২, এবং কোলিন যুক্ত করলেন। এই উপাদানগুলো মিথাইল গ্রুপ সরবরাহ করে, অর্থাৎ এরা ‘মিথাইল ডোনার’। ফলাফল ছিল বিস্ময়কর। ওই মা ইঁদুরের পেটে যেসব বাচ্চা হলো, তারা আর হলুদ বা মোটা হলো না; তারা হলো বাদামী রঙের, ছিপছিপে এবং সুস্থ। অথচ তাদের ডিএনএ-তে সেই একই ক্ষতিকর আগুতো জিন ছিল। পার্থক্য শুধু একটাই – মায়ের খাওয়া বিশেষ খাবারের কারণে বাচ্চাদের আগুতো জিনে অতিরিক্ত মিথাইলেশন হয়েছিল, যার ফলে ওই ক্ষতিকর জিনটি ‘সুইচ অফ’ হয়ে গিয়েছিল (Waterland & Jirtle, 2003)। এই গবেষণাটি নিউট্রিশনাল এপিজেনেটিক্স (Nutritional Epigenetics)-এর জন্ম দিল। আমরা এখন জানি, মৌমাছির লার্ভা শুধু ‘রয়্যাল জেলি’ খাওয়ার কারণেই রানী মৌমাছিতে পরিণত হয়, যেখানে বাকিরা কর্মী মৌমাছি হয় – যদিও তাদের সবার ডিএনএ হুবহু এক। অর্থাৎ, “আমরা যা খাই, আমরা তাই” – এই প্রবাদটি আণবিক স্তরেও সত্য। আমাদের খাদ্যাভ্যাস আমাদের জিনের ভলিউম নব ঘোরাতে পারে।

ভয়ের বংশগতি: চেরি ফুলের গন্ধ

মানসিক ট্রমা বা ভয় কি জিনগতভাবে সন্তানের মধ্যে যেতে পারে? এপিজেনেটিক্স বলছে, হ্যাঁ, পারে। এই ক্ষেত্রের নাম ট্রান্সজেনারেশনাল এপিজেনেটিক ইনহেরিটেন্স (Transgenerational Epigenetic Inheritance)। ২০১৪ সালে ব্রায়ান ডায়াস এবং কেরি রেসলার এক অভূতপূর্ব পরীক্ষা করেন। তাঁরা কিছু পুরুষ ইঁদুরকে চেরি ফুলের গন্ধ (অ্যাসিটোফেনন) শুকতে দেন এবং সাথে সাথে তাদের পায়ে হালকা ইলেকট্রিক শক দেন। কয়েকবার এমন করার পর ইঁদুরগুলো চেরি ফুলের গন্ধ পেলেই ভয়ে কাঁপতে লাগত। এরপর এই ইঁদুরগুলোর প্রজনন করানো হলো। তাদের সন্তানরা যখন জন্মাল, তাদের কখনো শক দেওয়া হলো না, এমনকি তারা তাদের বাবার সাথেও বড় হলো না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এই বাচ্চা ইঁদুরগুলো যখনই প্রথমবার চেরি ফুলের গন্ধ পেল, তারা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। এমনকি নাতিদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। গবেষকরা তাদের মস্তিষ্ক এবং শুক্রাণু পরীক্ষা করে দেখলেন, চেরি ফুলের গন্ধ শনাক্ত করার জন্য দায়ী জিনে (Olfr151) এপিজেনেটিক পরিবর্তন (মিথাইলেশন কমে যাওয়া) ঘটেছে, যার ফলে এই জিনটি অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে গেছে (Dias & Ressler, 2014)। এই গবেষণাটি মনোবিজ্ঞানে তোলপাড় সৃষ্টি করল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখা দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, বা গণহত্যার ট্রমা হয়তো আমাদের ডিএনএ-র ওপর রাসায়নিক দাগ হিসেবে রয়ে গেছে এবং আমাদের অবচেতন মনে প্রভাব ফেলছে। হলোকাস্ট সারভাইভার বা যুদ্ধফেরত সৈনিকদের সন্তানদের মধ্যে যে অস্বাভাবিক মানসিক চাপ বা পিটিএসডি (PTSD)-এর লক্ষণ দেখা যায়, তার ব্যাখ্যা হয়তো এই এপিজেনেটিক্সই দিতে পারবে।

ক্যান্সার এবং এপিজেনেটিক থেরাপি

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এপিজেনেটিক্স এক নতুন আশার আলো হয়ে এসেছে। আমরা জানি, ক্যান্সার হয় জিনের মিউটেশনের কারণে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, টিউমার সাপ্রেসর জিন (যাদের কাজ টিউমার ঠেকানো) মিউটেশনের কারণে নষ্ট হয়নি, বরং অতিরিক্ত মিথাইলেশনের কারণে ভুল করে ‘সুইচ অফ’ হয়ে গেছে। যেহেতু এপিজেনেটিক পরিবর্তনগুলো ডিএনএ মিউটেশনের মতো স্থায়ী নয় এবং ওষুধের মাধ্যমে এগুলোকে বিপরীত বা ‘রিভার্স’ করা সম্ভব, তাই বিজ্ঞানীরা এখন এপিজেনেটিক ড্রাগ (Epigenetic Drugs) তৈরি করছেন। এই ওষুধগুলো ক্যানসার কোষের ডিএনএ থেকে মিথাইল গ্রুপ সরিয়ে দিয়ে বা হিস্টোন মডিফিকেশন পরিবর্তন করে সুপ্ত পাহারাদার জিনগুলোকে আবার জাগিয়ে তোলে। লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমার চিকিৎসায় এর মধ্যেই কিছু এপিজেনেটিক ওষুধ সফলতা পেয়েছে। এটি কেবল ক্যানসার নয়, আলঝেইমার্স, অটিজম এবং অটোইমিউন রোগের চিকিৎসাতেও বিপ্লব ঘটাতে পারে। আমরা হয়তো ভবিষ্যতে এমন ওষুধ পাব যা আমাদের খারাপ অভিজ্ঞতা বা বাজে অভ্যাসের কারণে জিনের ওপর পড়া দাগগুলোকে মুছে ফেলতে পারবে।

এপিজেনেটিক্স আমাদের প্রকৃতি বনাম প্রতিপালন বা নেচার ভার্সেস নার্চার (Nature vs. Nurture) বিতর্কের এক সুন্দর সমাধান দিয়েছে। আমরা এখন জানি, জিন (নেচার) এবং পরিবেশ (নার্চার) একে অপরের প্রতিপক্ষ নয়, বরং তারা একে অপরের সাথে নিরন্তর কথা বলে। আমাদের জিনোম যদি হয় পিয়ানোর কি-বোর্ড, তবে এপিজেনেটিক্স হলো সেই পিয়ানোবাদক, যে পরিবেশের সুর অনুযায়ী গান তোলে। এই বিষয়টি আমাদের কাঁধে এক বিশাল দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। আমরা কেবল আমাদের জিনের বাহক নই, আমরা তার অভিভাবকও বটে। আমাদের ধূমপান, মদ্যপান, বা অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন কেবল আমাদেরই ক্ষতি করছে না, হয়তো আমাদের অনাগত সন্তানের জিনের সুইচেও বিপদসংকেত অন করে দিচ্ছে। আবার উল্টোভাবে, আমাদের সুস্থ জীবনযাপন, ব্যায়াম, এবং ইতিবাচক চিন্তা আমাদের ডিএনএ-র লাইব্রেরিতে কিছু সুন্দর বই খুলে দিয়ে যেতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। এপিজেনেটিক্স আমাদের শিখিয়েছে যে, জৈবিক নিয়তি বা বায়োলজিক্যাল ডেস্টিনি বলে কিছু নেই যা পাথরে খোদাই করা। জীবন এক প্রবহমান নদী, যেখানে জিনের স্রোত পরিবেশের বাতাসের সাথে মিশে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ঢেউ তুলছে। বিজ্ঞানের এই নতুন কলম আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে আমাদেরই গল্পের কিছুটা অংশ নতুন করে লেখার ক্ষমতা।

পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম: ধীর লয় নাকি হঠাৎ উল্লম্ফন?

চার্লস ডারউইন যখন তাঁর যুগান্তকারী বইটি লিখছিলেন, তখন একটা বিষয় তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিত, আর সেটা হলো জীবাশ্ম বা ফসিলের রেকর্ড। ডারউইনের তত্ত্বের মূল কথা ছিল ধীরলয় পরিবর্তন বা গ্রাজুয়ালিজম (Gradualism)। তিনি বিশ্বাস করতেন, “প্রকৃতি কখনো লাফ দেয় না” (Natura non facit saltum)। অর্থাৎ, একটি প্রজাতি থেকে আরেকটি প্রজাতিতে রূপান্তর ঘটতে হবে অত্যন্ত ধীর গতিতে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে। যদি তাই হয়, তবে মাটির নিচে আমরা যে ফসিলগুলো পাই, সেখানে এই পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপ বা ‘ট্রানজিশনাল ফর্ম’ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো চিত্র। জীবাশ্মবিদরা যখন মাটি খুঁড়লেন, তাঁরা দেখলেন বেশিরভাগ প্রজাতি হঠাৎ করেই ফসিল রেকর্ডে উপস্থিত হয়েছে, বহুদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকে ছিল এবং তারপর হঠাৎ করেই হারিয়ে গেছে বা নতুন কোনো প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ডারউইন এই সমস্যাটিকে ফসিল রেকর্ডের অসম্পূর্ণতা বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমরা এখনো যথেষ্ট মাটি খুঁড়িনি, ভবিষ্যতে সব মাঝখানের ধাপগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু ডারউইনের মৃত্যুর পর একশ বছর কেটে গেল, লক্ষ লক্ষ ফসিল আবিষ্কৃত হলো, তবু সেই ‘মিসিং লিংক’ বা হারানো সংযোগগুলোর দেখা মিলল না। এই ধোঁয়াশা কাটাতে ১৯৭২ সালে জীববিজ্ঞানের মঞ্চে আবির্ভূত হলেন দুই তরুণ জীবাশ্মবিজ্ঞানী – নাইলস্ এলড্রেজ এবং স্টিফেন জে গোল্ড। তাঁরা এক বৈপ্লবিক তত্ত্ব দিলেন, যার নাম পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম (Punctuated Equilibrium)।

এই তত্ত্বটি জীববিজ্ঞানের শান্ত পুকুরে এক বিশাল ঢিল ছুড়ল। এলড্রেজ এবং গোল্ড বললেন, ফসিল রেকর্ডে যে ফাঁকগুলো দেখা যায়, সেগুলো তথ্যের অভাব নয়; বরং ওই ফাঁকগুলোই হলো আসল তথ্য। তাঁরা দাবি করলেন, বিবর্তন সব সময় একলয়ে ধীর গতিতে চলে না। একটি প্রজাতি যখন তৈরি হয়, তখন তারা দীর্ঘ সময় ধরে – হয়তো কোটি বছর ধরে – স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে। এই স্থিতাবস্থার নাম তাঁরা দিলেন স্ট্যাসিস (Stasis)। এরপর হঠাৎ পরিবেশগত কোনো বিপর্যয়, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা অন্য কোনো চাপের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে (ভূতাত্ত্বিক সময়ের হিসেবে ‘অল্প’ মানে কয়েক হাজার বছর) দ্রুত বিবর্তন ঘটে এবং নতুন প্রজাতি তৈরি হয়। এই যে দীর্ঘ সময়ের স্থিতি বা ‘ইকুইলিব্রিয়াম’ হঠাৎ করে বিবর্তনের উল্লম্ফন দিয়ে বাধাগ্রস্ত বা ‘পাংচুয়েটেড’ হচ্ছে, এটাই তাদের তত্ত্বের মূল কথা (Eldredge & Gould, 1972)। এতদিন বিবর্তনকে ভাবা হতো একটি মসৃণ ঢালু রাস্তার মতো, যেখানে প্রাণী ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। কিন্তু পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম দেখাল, বিবর্তন আসলে সিঁড়ির ধাপের মতো। অনেকক্ষণ সমতল, তারপর হঠাৎ করে এক ধাপ ওপরে। এই তত্ত্ব ডারউইনবাদকে ভুল প্রমাণ করল না, কিন্তু ডারউইনের ‘ধীর গতির’ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে বিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখাল।

স্ট্যাসিস: যখন পরিবর্তন না হওয়াই নিয়ম

পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম তত্ত্বের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো স্ট্যাসিস (Stasis) বা স্থিতাবস্থা। আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, বিবর্তন একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিটি প্রজাতি সবসময় একটু একটু করে পাল্টাচ্ছে। কিন্তু গোল্ড এবং এলড্রেজ দেখালেন, বেশিরভাগ প্রজাতির ইতিহাসে আসলে কিছুই ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি ‘হর্স-শু ক্র্যাব’ বা রাজকাঁকড়ার দিকে তাকাই, দেখব তারা প্রায় ৪৫ কোটি বছর ধরে একই রকম আছে। কিংবা সিলাকান্থ মাছ, যাদের বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম (Living Fossil), তারা ডাইনোসরদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত। সনাতন ডারউইনবাদ বা ফাইলেটিক গ্রাজুয়ালিজম (Phyletic Gradualism) অনুযায়ী, এই দীর্ঘ স্থিতাবস্থাকে ব্যাখ্যা করা কঠিন ছিল। কিন্তু পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম বলে, একটি প্রজাতি যখন তার পরিবেশের সাথে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, তখন তার আর পাল্টানোর দরকার পড়ে না। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন (Natural Selection) কাজ করে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। একে বলা হয় স্টেবিলাইজিং সিলেকশন (Stabilizing Selection)। অর্থাৎ, গড়পড়তা বৈশিষ্ট্যের বাইরে কেউ গেলেই প্রকৃতি তাকে ছেঁটে ফেলে। গোল্ড খুব সুন্দর করে বলেছিলেন, “স্ট্যাসিস ইজ ডেটা” (Stasis is data)। অর্থাৎ, ফসিল রেকর্ডে কোনো পরিবর্তন না দেখা মানে তথ্যের অভাব নয়, বরং এটি প্রমাণ করে যে প্রজাতির মূল ধর্মই হলো স্থিতিশীল থাকা, যতক্ষণ না বড় কোনো ধাক্কা আসছে।

এই স্থিতিশীলতা কেন ভাঙে? এর উত্তর খুঁজতে এলড্রেজ এবং গোল্ড সাহায্য নিলেন আর্নস্ট মায়ারের অ্যালোপ্যাট্রিক স্পিসিয়েশন (Allopatric Speciation) তত্ত্বের। তাঁরা বললেন, বড় পপুলেশনের মধ্যে নতুন প্রজাতি তৈরি হওয়া কঠিন, কারণ সেখানে জিনগুলো সবার মধ্যে মিশে গিয়ে গড়পড়তা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। কিন্তু যদি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট একটি দল কোনো নতুন এলাকায় বা দ্বীপে গিয়ে পড়ে, তখন সেখানে দ্রুত বিবর্তন ঘটতে পারে। এই বিচ্ছিন্ন ছোট দলটিতে জেনেটিক ড্রিফট এবং তীব্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাপে খুব দ্রুত (হয়তো ৫০ হাজার বছরের মধ্যে) নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। ভূতাত্ত্বিক সময়ের স্কেলে ৫০ হাজার বছর হলো চোখের পলকের সমান। তাই যখন আমরা কোটি বছরের পাথরের স্তর বা স্ট্রাটা পরীক্ষা করি, তখন এই পরিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপগুলো আমাদের চোখে পড়ে না। মনে হয় যেন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় হঠাৎ নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা সিনেমার রিলের মতো। সিনেমার প্রতিটি ফ্রেম আসলে স্থির ছবি, কিন্তু দ্রুত চালালে মনে হয় চলমান। ফসিল রেকর্ড হলো এমন একটি সিনেমা যার অনেকগুলো ফ্রেম হারিয়ে গেছে, বিশেষ করে সেই ফ্রেমগুলো যেখানে আসল অ্যাকশন বা পরিবর্তনটা ঘটেছিল। তাই আমরা কেবল আগের দৃশ্য (পুরনো প্রজাতি) এবং পরের দৃশ্য (নতুন প্রজাতি) দেখতে পাই, মাঝখানের দ্রুত ঘটে যাওয়া নাটকটুকু মিস করি।

ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ এবং বিবর্তনের বিগ ব্যাং

পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম তত্ত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাগার হলো ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশন (Cambrian Explosion)। আজ থেকে প্রায় ৫৪ কোটি বছর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। এর আগে পৃথিবীতে ছিল কেবল সরল এককোষী বা নরম দেহের বহুকোষী প্রাণী। কিন্তু ক্যামব্রিয়ান যুগে হঠাৎ করে, মাত্র ১-২ কোটি বছরের ব্যবধানে, পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান প্রাণী-পর্ব বা ফাইলা (Phyla)-র আবির্ভাব ঘটে। ট্রিলোবাইট, মলাস্ক, আর্থ্রোপড, এমনকি আমাদের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্বপুরুষ – সবাই যেন একযোগে মঞ্চে প্রবেশ করল। ডারউইনের ধীর গতির তত্ত্ব দিয়ে এই মহাবিস্ফোরণকে ব্যাখ্যা করা ছিল এক দুঃস্বপ্ন। স্টিফেন জে গোল্ড তাঁর বিখ্যাত বই Wonderful Life-এ এই সময়ের কানাডার বার্জেস শেলের (Burgess Shale) ফসিলগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন (Gould, 1989)। সেখানে ওপাবিনিয়া (পাঁচটি চোখওয়ালা প্রাণী) বা হ্যালুসিজেনিয়া-র মতো অদ্ভুতদর্শন প্রাণীদের দেখা মেলে। গোল্ড দেখালেন, এই সময়ে বিবর্তনের গতি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত এবং পরীক্ষামূলক। প্রকৃতি যেন উন্মাদ বিজ্ঞানীর মতো একের পর এক নতুন নকশা তৈরি করছিল। পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম তত্ত্ব অনুযায়ী, দীর্ঘ প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগের স্থিতাবস্থা বা স্ট্যাসিস ভেঙে গিয়েছিল পরিবেশের কোনো বিশাল পরিবর্তনের কারণে (হয়তো অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি), যা বিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে বিবর্তন সব সময় কচ্ছপের গতিতে চলে না, সুযোগ পেলে তা চিতার মতো ক্ষিপ্র হতে পারে।

এই তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কম কাদা ছোড়াছুড়ি হয়নি। বিশেষ করে রিচার্ড ডকিন্স এবং ড্যানিয়েল ডেনেট-এর মতো আল্ট্রা-ডারউইনিয়ান (Ultra-Darwinian) বা জিন-কেন্দ্রিক বিবর্তনবাদীরা গোল্ডের তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ডকিন্স তাঁর The Blind Watchmaker বইতে বলেছিলেন যে, পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম আসলে নতুন কোনো তত্ত্ব নয়, এটি ডারউইনবাদেরই একটি বিশেষ ক্ষেত্র মাত্র (Dawkins, 1986)। তিনি যুক্তি দিলেন, ভূতাত্ত্বিক সময়ের “হঠাৎ” মানে জেনেটিক্সের হিসেবে হাজার হাজার প্রজন্ম। তাই একে “লাফিয়ে চলা” বা সলটেশনিজম (Saltationism) বলা ঠিক হবে না। গোল্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি বিবর্তনকে অহেতুক নাটকীয় করে তুলছেন। গোল্ড পাল্টা যুক্তি দিলেন যে, ডকিন্সরা বিবর্তনকে কেবল জিনের ফ্রিকোয়েন্সি বদল হিসেবে দেখেন, কিন্তু বিবর্তন আসলে অনেক স্তরে কাজ করে। গোল্ড প্রবর্তন করলেন স্পিসিস সিলেকশন (Species Selection) বা প্রজাতি নির্বাচনের ধারণা। তিনি বললেন, যেমন প্রাণীদের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা হয়, তেমনি প্রজাতিদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা হয়। যেই প্রজাতিগুলো দ্রুত নতুন প্রজাতি তৈরি করতে পারে (Speciation rate বেশি) এবং যারা বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে পারে, তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে। এখানে কেবল জিনের যোগ্যতা নয়, পুরো প্রজাতির ভাগ্যও জড়িত। এই বিতর্ক জীববিজ্ঞানের জগতকে দুটি স্পষ্ট শিবিরে ভাগ করে দিয়েছিল – একদিকে অক্সফোর্ড স্কুল (ডকিন্স), যারা ধীরলয় পরিবর্তনে বিশ্বাসী, আর অন্যদিকে হার্ভার্ড স্কুল (গোল্ড ও এলড্রেজ), যারা উল্লম্ফনে বিশ্বাসী।

মানব বিবর্তন এবং ভবিষ্যতের দিশা

আমাদের নিজেদের অর্থাৎ মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ঘাঁটলেও পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়ামের ছায়া দেখা যায়। হোমো ইরেক্টাস প্রজাতিটি প্রায় ১৫-২০ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু তাদের হাড়গোড়ের গঠনে বা মস্তিষ্কের আকারে খুব বেশি পরিবর্তন দেখা যায়নি। এটি ছিল একটি দীর্ঘ স্ট্যাসিস। তারপর হঠাৎ করেই, মাত্র কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে মস্তিষ্কের আকার দ্রুত বেড়ে হোমো সেপিয়েন্স-এর উদ্ভব ঘটে। এই দ্রুত পরিবর্তনের পেছনে হয়তো ছিল আফ্রিকার জলবায়ুর তীব্র পরিবর্তন বা তুষারযুগের প্রভাব। পরিবেশ যখন অস্থির হয়ে ওঠে, তখন টিকে থাকার জন্য প্রাণীদের দ্রুত অভিযোজিত হতে হয়। পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম আমাদের শেখায় যে, পরিবর্তন সব সময় স্বস্তিদায়ক বা ধীর হয় না; মাঝেমধ্যে তা আসে বিপ্লবের মতো, ঝড়ের বেগে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে, বিবর্তনের গতি আসলে একটি স্পেকট্রাম বা পাল্লা। কিছু ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত ধীর (যেমন হর্স-শু ক্র্যাব), আবার কিছু ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত দ্রুত (যেমন সিচলিড মাছের বিবর্তন, যেখানে ভিক্টোরিয়া হ্রদে মাত্র ১২ হাজার বছরে ৫০০ প্রজাতির মাছ তৈরি হয়েছে)। গোল্ড এবং এলড্রেজের তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। আমরা এখন আর ফসিলের ফাঁকফোকর দেখে হতাশ হই না, বরং বুঝি যে ওই শূন্যস্থানগুলোই বিবর্তনের দ্রুততম মুহূর্তগুলোর সাক্ষী।

উপসংহারে বলা যায়, পাংচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম বা এই বিরামচিহ্নিত ভারসাম্যের তত্ত্ব আধুনিক বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের (Evolutionary Biology) এক অপরিহার্য অংশ। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবী কোনো স্থির জায়গা নয়। এখানে দীর্ঘ শান্তির সময়ের পর আসে অশান্তির ঝড়, আর সেই ঝড়েই জন্ম নেয় নতুনের কেতন। ডারউইন আমাদের দেখিয়েছিলেন প্রাণের নদীটি কোন দিকে বয়, আর গোল্ড-এলড্রেজ দেখালেন সেই নদীর প্রবাহ সবসময় শান্ত নয় – কোথাও তা ধীরস্থির, আবার কোথাও তা উত্তাল জলপ্রপাত। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মিলনই আজকের আধুনিক সিন্থেসিসকে পূর্ণতা দিয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, প্রাণের ইতিহাস কোনো সরলরেখা নয়, বরং এটি একটি জটিল, আঁকাবাঁকা এবং রোমাঞ্চকর পথ, যেখানে প্রতিটি মোড়েই অপেক্ষা করছে নতুন কোনো বিস্ময়। প্রকৃতির এই বিশাল ক্যানভাসে কখনো আঁকা হয় ধীরে ধীরে, আবার কখনো এক আঁচড়েই বদলে যায় পুরো ছবি।

কো-ইভোলিউশন এবং সিমবায়োসিস: একা নয়, একসাথে

ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা উঠলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক কুরুক্ষেত্র। মনে হয়, প্রকৃতি মানেই বুঝি দাঁত ও নখ বের করে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ‘সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট’ (Survival of the Fittest) বা যোগ্যতমের জয় – এই বাক্যটিকে আমরা ধরে নিয়েছি এক নিষ্ঠুর সত্য হিসেবে। ভাবটা এমন, সবাই সবাইকে ল্যাং মারার জন্য ব্যস্ত, আর যে ল্যাং মেরে টিকে থাকতে পারবে, সেই রাজা। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞান আমাদের কানে কানে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গল্প বলছে। গত কয়েক দশকের গবেষণা বলছে, মারামারি বা প্রতিযোগিতা বিবর্তনের একটা অংশ মাত্র, পুরোটা নয়। বরং সহযোগিতাই হলো প্রাণের টিকে থাকার এবং জটিল হওয়ার মূল চাবিকাঠি। প্রকৃতিতে একা একা কেউ বাঁচতে পারে না। একশ বছর আগে রাশিয়ার এক বিপ্লবী ও বিজ্ঞানী, পিওতর ক্রোপোটকিন (Pyotr Kropotkin), তাঁর Mutual Aid: A Factor of Evolution বইতে বলেছিলেন যে, পারস্পরিক সাহায্যই বিবর্তনের আসল শক্তি (Kropotkin, 1902)। তখন কেউ তাঁর কথা কানে নেয়নি। কিন্তু আজ মলিকিউলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি, ক্রোপোটকিন কতটা সঠিক ছিলেন। বিবর্তন মানে কেবল ‘আমি বনাম তুমি’ নয়, বিবর্তন মানে অনেক সময় ‘আমরা’। এই ‘আমরা’ হয়ে ওঠার গল্পটাই হলো কো-ইভোলিউশন (Co-evolution) বা সহ-বিবর্তন এবং সিমবায়োসিস (Symbiosis) বা মিথোজীবিতা।

এন্ডোসিমবায়োসিস: ঘরের ভেতরে ঘর

গল্পটা শুরু করা যাক জীবনের একদম গোড়ার দিকের এক ঘটনা দিয়ে। তখন পৃথিবীতে কেবল এককোষী সরল ব্যাকটেরিয়ারা রাজত্ব করত। এদের কোনো নিউক্লিয়াস ছিল না, এদের বলা হতো প্রোক্যারিওট। লিন মারগুলিস (Lynn Margulis) নামের এক দুঃসাহসী এবং কিছুটা বিদ্রোহী বিজ্ঞানী ১৯৬০-এর দশকে এক অদ্ভুত দাবি করে বসলেন। তিনি বললেন, আজকের দিনে আমরা উদ্ভিদ, প্রাণী বা ছত্রাক হিসেবে যা দেখি – যাদের কোষগুলো জটিল এবং সুগঠিত (ইউক্যারিওট) – তারা আসলে কোনো ধীরগতির পরিবর্তনের ফল নয়। তারা হলো এক আদিম ‘মার্জার’ বা সংযুক্তির ফসল। মারগুলিস বললেন, আমাদের কোষের শক্তিঘর বা পাওয়ার হাউজ বলে আমরা যাকে চিনি, সেই মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) একসময় স্বাধীন, মুক্তচলাচলকারী ব্যাকটেরিয়া ছিল। কোটি কোটি বছর আগে কোনো এক বড় কোষ বা ‘শিকারি কোষ’ এই ব্যাকটেরিয়াকে খেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে তাকে হজম করেনি। হতে পারে সেই ব্যাকটেরিয়াটি হজম হতে অস্বীকার করেছিল, অথবা সে এমন কোনো শক্তি উৎপাদন করছিল যা বড় কোষটির কাজে লেগে গিয়েছিল। সেই থেকে তারা একসাথে বসবাস শুরু করেছে। একে বলে এন্ডোসিমবায়োসিস (Endosymbiosis) (Margulis, 1970)।

মারগুলিসের এই তত্ত্বকে বলা হয় সিরিয়াল এন্ডোসিমবায়োসিস থিওরি (Serial Endosymbiosis Theory) বা SET। প্রথমে বিজ্ঞানীরা এটাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মারগুলিস প্রমাণ দেখালেন। তিনি দেখালেন, মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব ডিএনএ আছে, যা আমাদের কোষের নিউক্লিয়াসের ডিএনএ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ-র সাথে হুবহু মিলে যায়। উদ্ভিদ কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) – যা দিয়ে তারা সালোকসংশ্লেষণ করে – সেটির ইতিহাসও একই। সেটিও ছিল একসময়কার স্বাধীন সায়ানোব্যাকটেরিয়া (Cyanobacteria)। অর্থাৎ, জীবনের জটিলতার মূলে আছে সংযুক্তি, বিচ্ছেদ নয়। আমরা, মানে এই মানুষরা, আসলে একেকটা বিশাল চিড়িয়াখানা। আমাদের প্রতিটি কোষের ভেতরে বাস করছে আদিম যুগের সেই ব্যাকটেরিয়ারা, যারা এখন আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। মারগুলিস প্রমাণ করলেন, বিবর্তন সব সময় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আলাদা হয় না, মাঝে মাঝে ডালপালাগুলো জোড়া লেগে এক হয়ে যায়, যাকে বলা হয় অ্যানাস্টোমোসিস (Anastomosis)।

হোলোবায়ন্ট: আমি কি একা?

মারগুলিসের তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টি খুলে দেওয়ার পর বিজ্ঞানীরা দেখলেন, কেবল কোষের ভেতরে নয়, কোষের বাইরেও চলছে এক মহাযজ্ঞ। আপনি যখন আয়নায় নিজের দিকে তাকান, আপনি নিজেকে একজন ‘ব্যক্তি’ মনে করেন। কিন্তু জীববিজ্ঞানের ভাষায় আপনি একা নন, আপনি হলেন একটা ভ্রাম্যমাণ ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র। আপনার অন্ত্রে, চামড়ায়, মুখে কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক বসবাস করছে। এদের সংখ্যা আপনার নিজের কোষের সংখ্যার চেয়েও বেশি। এদের সমষ্টিগত জিনোমকে বলা হয় মাইক্রোবায়োম (Microbiome)। এই যে আপনি এবং আপনার শরীরের এই কোটি কোটি অণুজীব – সবাই মিলে যে সত্তাটি তৈরি হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞানে তাকে বলা হয় হোলোবায়ন্ট (Holobiont)।

ইসরায়েলি বিজ্ঞানী ইলানা জিলবার-রোজেনবার্গ এবং ইউজিন রোজেনবার্গ একটি নতুন তত্ত্ব দিলেন, যার নাম হোলোজেনোম থিওরি অফ ইভোলিউশন (Hologenome Theory of Evolution)। তাঁরা বললেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন কেবল আপনার বা আমার ওপর কাজ করে না, কাজ করে পুরো হোলোবায়ন্টের ওপর (Zilber-Rosenberg & Rosenberg, 2008)। ধরুন, আপনি এমন কোনো খাবার খেলেন যা হজম করার এনজাইম আপনার নেই (যেমন গরুর ঘাস হজম করার ক্ষমতা নেই)। কিন্তু আপনার পেটের ভেতরে থাকা ব্যাকটেরিয়া সেই এনজাইম তৈরি করতে পারে। তার মানে, বিবর্তনের লড়াইয়ে আপনি টিকে গেলেন আপনার ব্যাকটেরিয়ার জিনের কল্যাণে। মা যখন সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান, তখন তিনি কেবল পুষ্টি দেন না, সাথে নিজের শরীরের উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোও সন্তানের শরীরে চালান করে দেন। এটা হলো বংশগতির এক নতুন ধারা। আমরা এখন জানি, আমাদের মেজাজ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, এমনকি আমাদের সঙ্গী নির্বাচনের পছন্দও এই অণুজীবরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমরা যাকে ‘ব্যক্তিসত্তা’ বলি, তা আসলে বহুসত্তার এক জটিল সমবায় সমিতি।

রেড কুইন হাইপোথিসিস: দৌড়াও, নইলে মরো

সহযোগিতার পাশাপাশি বিবর্তনের মুদ্রার উল্টো পিঠে আছে এক অনন্ত যুদ্ধের গল্প। এই যুদ্ধের নাম কো-ইভোলিউশনারি আর্মস রেস (Co-evolutionary Arms Race)। শিকারি এবং শিকার, অথবা পরজীবী এবং পোষক (Host and Parasite) – এরা একে অপরের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, একজনের পরিবর্তন হলে অন্যজনকেও পাল্টাতে হয়। ১৯৭৩ সালে লেই ভ্যান ভ্যালেন (Leigh Van Valen) এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য লুইস ক্যারলের বিখ্যাত বই Through the Looking-Glass-এর একটি রূপক ব্যবহার করলেন। গল্পের সেই লাল রানি বা রেড কুইন (Red Queen) অ্যালিসকে বলেছিল, “এখানে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই তোমাকে যত জোরে সম্ভব দৌড়াতে হবে।” ভ্যান ভ্যালেন বললেন, প্রকৃতিতেও তাই ঘটে। একে বলা হয় রেড কুইন হাইপোথিসিস (Red Queen Hypothesis) (Van Valen, 1973)।

ব্যাপারটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। উত্তর আমেরিকার এক ধরণের নিউট (Newt) বা উভচর প্রাণী আছে, যাদের চামড়ায় মারাত্মক বিষ থাকে। এই বিষের নাম টেট্রোডোটক্সিন। অন্যদিকে, গার্টার সাপ (Garter Snake) নামের এক সাপ এই নিউটদের খেয়ে বেঁচে থাকে। দেখা গেছে, নিউট যত বেশি বিষাক্ত হচ্ছে, সাপও তত বেশি বিষ হজম করার ক্ষমতা বা রেজিজটেন্স (Resistance) অর্জন করছে। এটা এক ধরণের অস্ত্র প্রতিযোগিতা। নিউট ভাবছে, “আমি আরও বিষ বানাব যেন সাপ আমাকে খেতে না পারে।” আর সাপ ভাবছে, “আমি আমার হজম শক্তি আরও বাড়াব যেন বিষ আমাকে মারতে না পারে।” কেউ জিতছে না, আবার কেউ হারছেও না; শুধু টিকে থাকার জন্য দুজনেই ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। এই দৌড় থামার উপায় নেই। যদি নিউট দৌড় থামিয়ে দেয় (বিষ বানানো বন্ধ করে), তবে সাপ তাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। আর যদি সাপ দৌড় থামিয়ে দেয় (বিষ প্রতিরোধ না করে), তবে সে না খেয়ে মরবে। এই কো-ইভোলিউশন প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার এক নিষ্ঠুর কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি।

এই রেড কুইন হাইপোথিসিস আরেকটি বড় প্রশ্নের উত্তর দেয় – পৃথিবীতে যৌন প্রজনন বা সেক্স কেন আছে? ব্যাকটেরিয়ারা তো দিব্যি নিজেদের কপি করে বা ক্লোন করে বংশবৃদ্ধি করে, যা অনেক দ্রুত এবং সহজ। যৌন প্রজননে সঙ্গী খুঁজতে হয়, শক্তি খরচ হয়। তবুও কেন জটিল প্রাণীরা সেক্স বেছে নিল? এর উত্তর হলো পরজীবী। পরজীবীরা খুব দ্রুত বিবর্তিত হয় এবং হোস্টের শরীরে ঢোকার চাবি বানিয়ে ফেলে। যদি আমরা ক্লোন হতাম, তবে আমাদের সবার ইমিউন সিস্টেম বা তালা একই রকম হতো। একটা পরজীবী যদি এক জনের চাবি বানাতে পারত, তবে সে পুরো প্রজাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারত। যৌন প্রজনন আমাদের জিনগুলোকে প্রতি প্রজন্মে ওলটপালট করে দেয়। ফলে আমাদের সন্তানদের ‘তালা’ বা ইমিউন সিস্টেম তাদের বাবা-মায়ের চেয়ে আলাদা হয়। পরজীবী বা জীবাণুদের তখন আবার নতুন করে চাবি খুঁজতে হয়। অর্থাৎ, আমরা সেক্স করি মূলত জীবাণুদের সাথে এই রেড কুইন রেসে টিকে থাকার জন্য।

মিউচুয়ালিজম: কেহ কারে নাহি ছাড়ে

কো-ইভোলিউশন সবসময় যুদ্ধের হয় না, মাঝে মাঝে তা পরম বন্ধুত্বেরও হয়, যাকে বলা হয় মিউচুয়ালিজম (Mutualism)। এর সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ হলো ডুমুর গাছ এবং ডুমুর বলতা বা ফিগ ওয়াস্প (Fig Wasp)। প্রতিটি প্রজাতির ডুমুর গাছের জন্য নির্দিষ্ট প্রজাতির বোলতা আছে। ডুমুর ফুলগুলো ফলের ভেতরে থাকে, তাই বাইরে থেকে দেখা যায় না। বোলতা ডুমুরের ভেতরে ঢোকে ডিম পাড়ার জন্য এবং ঢোকার সময় সে পরাগ রেণু নিয়ে আসে। বিনিময়ে ডুমুর গাছ বোলতার লার্ভাদের থাকার জায়গা এবং খাবার দেয়। তাদের সম্পর্ক এতটাই গভীর যে, ডুমুর গাছ ছাড়া বোলতা বাঁচবে না, আর বোলতা ছাড়া ডুমুর গাছের পরাগায়ন হবে না। একে বলা হয় অব্লিগেট মিউচুয়ালিজম (Obligate Mutualism)। কোটি বছর ধরে তারা একে অপরের সাথে তাল মিলিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। ডুমুরের আকৃতি বদলালে বলতার আকৃতিও বদলেছে।

আরেকটি উদাহরণ হলো পরিষ্কারক মাছ বা ক্লিনার ফিশ (Cleaner Fish)। সাগরের নিচে বড় বড় মাছেরা (যেমন হাঙর বা গ্রুপার) হা করে থাকে, আর ছোট ছোট মাছেরা তাদের মুখের ভেতরে ঢুকে দাঁতের ফাঁক থেকে পরজীবী বা খাবারের কণা পরিষ্কার করে খেয়ে আসে। বড় মাছ চাইলেই ছোট মাছকে খেয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু সে তা করে না। কারণ সে জানে, এই ডেন্টিস্টের কাজটা তার নিজের স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। এটি এক ধরণের অলিখিত সামাজিক চুক্তি। বিবর্তন এই প্রাণীদের শিখিয়েছে যে, তাৎক্ষণিক লোভে ছোট মাছকে খেয়ে ফেলার চেয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখাটা দীর্ঘমেয়াদে বেশি লাভজনক।

বিবর্তনের জটাজাল

ডারউইন তাঁর বইয়ের শেষ প্যারাগ্রাফে ‘ট্যাঙ্গেলড ব্যাংক’ (Tangled Bank) বা জটাজালময় নদীর পাড়ের কথা বলেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন নানা ধরণের গাছপালা, পাখি, পোকা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান সেই জটাজালকেই এখন নতুন লেন্স দিয়ে দেখছে। নিশ কনস্ট্রাকশন (Niche Construction) নামের একটি নতুন তত্ত্ব বলছে, প্রাণীরা কেবল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ায় না, তারা নিজেরাও পরিবেশ তৈরি করে। কেঁচো মাটির গঠন বদলে দেয়, বিভার বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে দেয়। এই বদলে যাওয়া পরিবেশ আবার অন্য প্রাণীদের বিবর্তনকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, কো-ইভোলিউশন এক বিশাল চক্রাকার প্রক্রিয়া।

আমরা এখন বুঝতে পারছি, বিবর্তন কোনো একক নাটক নয়। এটি একটি অর্কেস্ট্রা। এখানে ভায়োলিন বাজানো মিউজিশিয়ান (শিকারি) এবং ড্রাম বাজানো মিউজিশিয়ান (শিকার) একে অপরের সুরের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। কখনো সেই সুর যুদ্ধের, কখনো প্রেমের। এন্ডোসিমবায়োসিস আমাদের শিখিয়েছে যে আমরা সবাই আদতে এক। রেড কুইন আমাদের শিখিয়েছে যে বিশ্রাম নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর সিমবায়োসিস আমাদের শিখিয়েছে যে, দিনশেষে টিকে থাকতে হলে অন্যের হাত ধরা ছাড়া উপায় নেই। প্রকৃতির এই বিশাল ক্যানভাসে একা কোনো অস্তিত্ব নেই, আছে কেবল সম্পর্ক। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সেই সম্পর্কের গভীরতা এবং জটিলতাকেই উন্মোচন করছে। “সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট” মানে এখন আর কেবল শক্তপোক্ত হওয়া নয়, এর মানে হলো – সবার সাথে মিলেমিশে থাকার যোগ্য হওয়া বা সারভাইভাল অফ দ্য ফ্রেন্ডলিয়েস্ট (Survival of the Friendliest)।

মানুষের বিবর্তন: প্রাচীন ডিএনএ-র জবানবন্দি

মানুষ হিসেবে আমাদের একটা সহজাত কৌতূহল আছে – আমরা কারা? কোত্থেকে এসেছি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে আমরা মাঝে মাঝে ভাবি, এই যে চ্যাপ্টা নাক, বা কোঁকড়ানো চুল, কিংবা গায়ের এই বিশেষ রং – এগুলো আসলে কার দান? হাজার হাজার বছর ধরে আমরা এই উত্তরের খোঁজ করেছি মাটি খুঁড়ে পাওয়া হাড়গোড় আর পাথরের হাতিয়ারের মধ্যে। আমরা ফসিল বা জীবাশ্মের মাপজোখ করেছি, খুলির আকার দেখে বুদ্ধি মাপার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হাড় তো আর কথা বলতে পারে না। সে শুধু তার আকারটুকু দেখায়, আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখে। এতদিন আমরা বিবর্তনের ইতিহাস লিখেছি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে গল্পের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। জীববিজ্ঞানের মঞ্চে আবির্ভাব হলো এক নতুন জাদুকরের, যার নাম প্যালিওজেনেটিক্স (Paleogenetics)। সুইডিশ বিজ্ঞানী সোয়ান্তে প্যাবো (Svante Pääbo) এবং তাঁর দল আমাদের হাতে তুলে দিলেন এক টাইম মেশিন। তাঁরা দেখালেন, হাজার হাজার বছরের পুরোনো হাড়ের ভেতর থেকেও ডিএনএ বের করে আনা সম্ভব এবং সেই ডিএনএ আমাদের শুনিয়ে দিতে পারে আমাদেরই পূর্বপুরুষদের ভুলে যাওয়া ইতিহাস। হাড়ের জবানবন্দি নেওয়ার এই নতুন বিজ্ঞান আমাদের অহংকারের অনেক ফানুস ফুটো করে দিয়েছে, আবার আমাদের অস্তিত্বের শিকড়কে গেঁথে দিয়েছে আরও গভীরে।

সোয়ান্তে প্যাবো যখন আশির দশকে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন, তখন অনেকেই তাঁকে পাগল ভেবেছিলেন। কারণ, জীবদেহের মৃত্যুর পর ডিএনএ খুব দ্রুত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তার ওপর ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, এবং হাজার বছর ধরে হাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির স্রোত সেই ডিএনএ-র বারোটা বাজিয়ে দেয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কনটামিনেশন (Contamination) বা দূষণ। আমরা যখন কোনো পুরোনো হাড় ধরি, আমাদের হাতের চামড়া থেকে, নিঃশ্বাস থেকে আধুনিক মানুষের ডিএনএ সেই হাড়ে মিশে যায়। পুরোনো ডিএনএ খোঁজা আর খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজা একই কথা। কিন্তু প্যাবো দমে যাননি। তিনি ‘ক্লিন রুম’ তৈরি করলেন, অতিবেগুনী রশ্মি দিয়ে সব জীবাণু মারলেন এবং এক অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। ২০১০ সালে তিনি প্রকাশ করলেন নিয়ান্ডারথাল মানুষের পুরো জিনোম বা ড্রাফট সিকোয়েন্স (Draft Sequence)। পৃথিবী অবাক হয়ে জানল, আমাদের নিকটতম আত্মীয়রা আমাদের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না।

নিয়ান্ডারথাল: হারিয়ে যাওয়া ভাই নাকি আমাদেরই অংশ?

বহুদিন ধরে আমাদের ধারণা ছিল নিয়ান্ডারথালরা (Neanderthals) হলো বোকা, কুঁজো, লোমশ এক ধরণের আদিম মানব, যারা ঠিকমতো কথা বলতে পারত না। আমরা, মানে বুদ্ধিমান হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens), যখন আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ইউরোপ আর এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়লাম, তখন আমাদের বুদ্ধির দাপটে তারা হেরে গেল এবং পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। একে বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট থিওরি (Replacement Theory) বা প্রতিস্থাপন তত্ত্ব। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা তাদের মেরে ফেলেছি বা খাদ্যের অভাবে তারা মারা গেছে। আমাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্যাবো যখন নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ-র সাথে আধুনিক মানুষের ডিএনএ মেলালেন, তখন এক অবিশ্বাস্য সত্য বেরিয়ে এল। দেখা গেল, আফ্রিকার বাইরের মানুষদের (অর্থাৎ ইউরোপীয়, এশীয় এবং আমেরিকান) ডিএনএ-র প্রায় ১ থেকে ৪ শতাংশ এসেছে নিয়ান্ডারথালদের কাছ থেকে (Green et al., 2010)।

ব্যাপারটা হজম করতে বিজ্ঞানীদেরও সময় লেগেছিল। এর মানে হলো, আজ থেকে প্রায় ৫০-৬০ হাজার বছর আগে, যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ইউরেশিয়ার মাটিতে পা রেখেছিল, তখন তারা সেখানে নিয়ান্ডারথালদের দেখেছিল। তারা কেবল যুদ্ধ করেনি, তারা একে অপরের প্রেমে পড়েছিল, বা অন্তত তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটেছিল। আমরা যাকে ‘বিশুদ্ধ মানুষ’ বলে গর্ব করি, সেই আমরা আসলে কেউ বিশুদ্ধ নই। আমরা সবাই সংকর বা হাইব্রিড। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ইন্ট্রোগ্রেসিভ হাইব্রিডাইজেশন (Introgressive Hybridization)। সোয়ান্তে প্যাবো তাঁর বই Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes-এ লিখেছেন যে, আমরা যদি নিয়ান্ডারথালদের আলাদা প্রজাতি বলি, তবে জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞাই বদলে ফেলতে হবে। কারণ তারা এবং আমরা মিলে উর্বর সন্তান জন্ম দিয়েছি, এবং সেই সন্তানের বংশধরেরাই আজকের আমরা। নিয়ান্ডারথালরা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, তারা আমাদের ভেতরে মিশে গেছে। আজকের পৃথিবীতে প্রায় ৮০০ কোটি মানুষ আছে। এই ৮০০ কোটি মানুষের শরীরে যতটুকু নিয়ান্ডারথাল ডিএনএ ছড়িয়ে আছে, তা অতীতে কোনো এক সময়ে জীবিত থাকা মোট নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ-র চেয়েও বেশি। অর্থাৎ, নিয়ান্ডারথালরা আজকেও বেঁচে আছে, আমাদের রক্তের কণিকা হয়ে, আমাদের জিনের সংকেত হয়ে।

ডেনিসোভান: গুহার ভেতরের ভূত

নিয়ান্ডারথালদের চমক কাটতে না কাটতেই এল আরেক বড় ধাক্কা। ২০০৮ সালে রাশিয়ার সাইবেরিয়ার আলতাই পর্বতমালার একটি গুহায়, যার নাম ডেনিসোভা কেভ (Denisova Cave), প্রত্নতাত্ত্বিকরা একটি ছোট হাড়ের টুকরো পেলেন। এটি ছিল একটি বাচ্চার হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের হাড়। দেখতে একেবারেই সাধারণ। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এটি হয়তো কোনো আদিম মানুষ বা নিয়ান্ডারথালের হাড় হবে। কিন্তু সোয়ান্তে প্যাবোর ল্যাবে যখন এর ডিএনএ পরীক্ষা করা হলো, তখন কম্পিউটারের পর্দায় যে গ্রাফ ভেসে উঠল, তা দেখে সবার চোখ কপালে উঠল। এই ডিএনএ আধুনিক মানুষের নয়, নিয়ান্ডারথালেরও নয়। এটি সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজাতির মানুষের! বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন ডেনিসোভান (Denisovans) (Reich et al., 2010)।

ভাবা যায়? মাত্র এক টুকরো হাড়, তাও আঙুলের ডগা, তা থেকে আমরা জানলাম পৃথিবীতে এমন এক মানব প্রজাতি ছিল যাদের কথা আমরা আগে জানতামই না। হাড়গোড় দেখে বা ফসিল দেখে নয়, কেবল ডিএনএ সিকোয়েন্স দিয়ে আবিষ্কৃত হওয়া প্রথম প্রজাতি হলো এই ডেনিসোভানরা। এরা ছিল নিয়ান্ডারথালদের দূর সম্পর্কের ভাই, যারা এশিয়ায় বসবাস করত। আরো চমকপ্রদ তথ্য হলো, এই ডেনিসোভানরাও আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হয়েছিল। আজকের দিনের পাপুয়া নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, এবং মেলানেশিয়ার আদিবাসীদের শরীরে প্রায় ৩ থেকে ৬ শতাংশ ডেনিসোভান ডিএনএ পাওয়া গেছে। এমনকি তিব্বতের মানুষদের শরীরেও ডেনিসোভান জিনের উপস্থিতি মিলেছে। তিব্বতের মানুষ যে অত উঁচুতে কম অক্সিজেনেও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, তার পেছনের কারণ হলো EPAS1 নামের একটি জিন, যা তারা উপহার পেয়েছে এই ডেনিসোভানদের কাছ থেকে। অর্থাৎ, হাজার বছর আগে সাইবেরিয়ার কোনো এক গুহায় বা এশিয়ার কোনো এক সমতলে আমাদের পূর্বপুরুষ এবং ডেনিসোভানদের মিলন ঘটেছিল, আর সেই মিলনের ফসলে আজকের তিব্বতিরা পাহাড়ের চূড়ায় টিকে থাকার শক্তি পেয়েছে। একে বলা হয় অ্যাডাপটিভ ইন্ট্রোগ্রেশন (Adaptive Introgression) – অর্থাৎ অন্য প্রজাতি থেকে ধার করা জিন যখন টিকে থাকতে সাহায্য করে।

ডেনি: দুই জগতের সন্তান

প্রাচীন ডিএনএ গবেষণার ইতিহাসে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্তটি আসে ২০১৮ সালে। ডেনিসোভা গুহা থেকেই পাওয়া আরেকটি হাড়ের টুকরো (যার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘Denny’ বা ডেনি) বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। এই হাড়টি ছিল প্রায় ৯০ হাজার বছর আগের এক কিশোরীর। তার ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার শরীরে ক্রোমোজোমের দুটি সেটের একটি এসেছে নিয়ান্ডারথাল থেকে, আর অন্যটি এসেছে ডেনিসোভান থেকে। অর্থাৎ, ডেনির মা ছিল একজন নিয়ান্ডারথাল আর বাবা ছিল একজন ডেনিসোভান (Slon et al., 2018)।

এটি কোনো তাত্ত্বিক অনুমান ছিল না, এটি ছিল হাতে-নাতে পাওয়া প্রমাণ। আমরা চোখের সামনে এমন একজনকে দেখছিলাম যে ছিল প্রথম প্রজন্মের সংকর বা ‘ফার্স্ট জেনারেশন হাইব্রিড’। এই আবিষ্কার প্রমাণ করল যে, প্রাচীন মানবগোষ্ঠীগুলো একে অপরের সাথে দেখা হলেই মারামারি করত না। বরং সুযোগ পেলেই তারা একে অপরের সাথে মিশত। তাদের মধ্যে প্রজাতিগত বিভেদ বা সংস্কার ছিল না। আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস কোনো সোজা সরল রেখা নয়, যেখানে বানর থেকে মানুষ হয়ে গেলাম। এটি একটি জটাজাল, বা প্যাবোর ভাষায়, একটি ব্রেইডেড স্ট্রিম (Braided Stream) বা বিনুনি করা নদীর মতো। অনেকগুলো ধারা আলাদা হয়ে গেছে, আবার অনেকগুলো ধারা এসে মিশেছে। আমরা সেই সব মিশ্রণেরই চূড়ান্ত ফলাফল।

আমাদের শরীরে প্রাচীন উত্তরাধিকার

এখন প্রশ্ন হলো, এই যে নিয়ান্ডারথাল বা ডেনিসোভানদের জিন আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি, এগুলো কি কেবলই ইতিহাসের সাক্ষী, নাকি এগুলো আমাদের শরীরে কোনো কাজ করছে? আধুনিক জেনোমিক্স বলছে, এই জিনগুলো আমাদের ভালো এবং মন্দ – দুটিই করছে। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমের একটা বড় অংশ আমরা পেয়েছি এই আদিম আত্মীয়দের কাছ থেকে। যখন হোমো সেপিয়েন্স আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ইউরেশিয়ায় এল, তখন এখানকার ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া তাদের কাছে ছিল অচেনা। কিন্তু নিয়ান্ডারথালরা এখানে লক্ষ বছর ধরে ছিল, তাই তাদের শরীরে এসব রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের সাথে মিলনের ফলে আমরা সেই ‘রেডিমেড’ ইমিউন জিনগুলো পেয়ে গেলাম এবং দ্রুত নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিলাম।