সূচিপত্র

- 1 ভূমিকা

- 2 ধর্ষক ধর্ষণের কারণ

- 3 প্রকাশ্য পোশাকের বিরুদ্ধে বৈষম্য

- 4 নারীদের শরীরকে ধর্ষণের “কারণ” বলা

- 5 ধর্ষণ সম্পর্কিত উপকথা এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

- 6 নারীরা প্রকাশ্য পোশাক কেন পরে?

- 7 পুরুষরা নারীদের পোশাক-কে কিভাবে করে দেখে?

- 8 পোশাক এবং যৌন নির্যাতনের মধ্যে কোনো “Correlation” বা “Causal” সম্পর্ক নেই

- 9 ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মধ্যে পুরুষদের যৌন উত্তেজনার ভূমিকা

- 10 ধর্ষণের ভিক্টিমরা কিরকম পোশাক পরে?

- 11 Attribution Theory এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

- 12 Theory of Ambivalent Sexism এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

- 13 পুরুষরা কেন পোশাক-কে ধর্ষণের “কারণ” বলে?

- 14 অন্যান্য ফ্যাক্টরকে ধর্ষণের কারণ বলে ধর্ষণকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা

- 15 Right Wing Authoritarianism (RWA) এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

- 16 “পাগল ধর্ষক”-এর উপকথা

- 17 পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার

- 18 কেন মানুষ নারীদের পোশাককে “প্রভোকেটিভ” বলে?

- 19 “প্রভোকেটিভ” পোশাক এবং মানুষের দায়বদ্ধতা

- 20 শুধুমাত্র Objectification-এর কারণে নারীদের Sexualization ক্ষতিকর হতে পারে

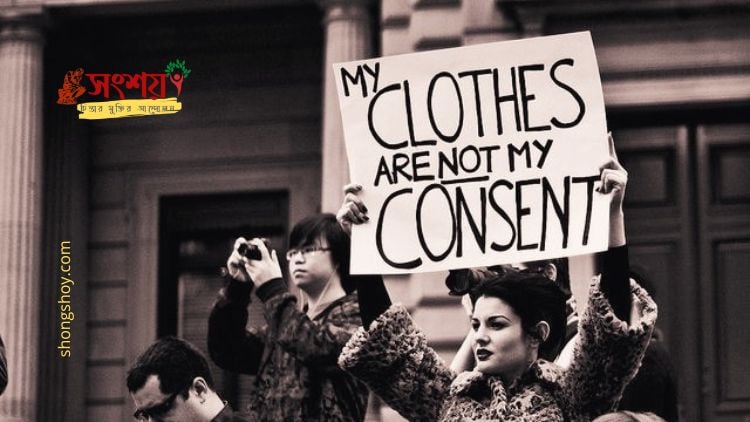

- 21 পোশাক কোনোভাবেই সম্মতির প্রমান নয়

- 22 উপসংহার

- 23 তথ্যসূত্র

ভূমিকা

বাংলাদেশে কোথাও ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে খুব সচেতনভাবেই নারীর পোশাককে ধর্ষণের কারণ হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়, বরং একইসাথে তার আচার আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্টের ভিত্তিতে যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগীদের আদালতের মধ্যেও আইনিভাবে দোষারোপ করা হয়। প্রায়শই আসামীগণের বিরুদ্ধে যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগীদের মামলাকে এসব বিবেচনা করে বাতিল করে দেওয়া হয়। অবশ্য, পুরুষদের পোশাক কখনো আলোচনার বিষয় হয়ই না, এবং “পোশাক ধর্ষণের কারণ” বিবৃতিটি নারীদের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে নারীরা তাদের বাস্তব জীবনে সমাজ এবং আইনি স্তরে বাধাগ্রস্ত হয়। একইসাথে, এই বিবৃতির ভিত্তিতে নারীদের মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়; যথা- স্বাধীনভাবে পোশাক পরার বা নিজেকে প্রকাশের মানবাধিকার।

প্রায়শই এই বিষয়ে সমাজের কিছু মানুষকে বিজ্ঞ মতামত দিতে খুব উৎসাহী হতে দেখা যায়। সাধারণত এইসব বিজ্ঞ মতামতের মধ্যে যা থাকে তা হচ্ছে, “ঐ ছেড়িরও দোষ আছে। ছেড়ির চলাফেরা ভাল না। রাইত বিড়াতে বাইরে যায়। পোলাগো লগে ঘুরে।” অর্থাৎ, সেই মেয়ের যেহেতু চরিত্র ভাল না, তাই তাকে ধর্ষণ করা যেতেই পারে! যেহেতু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কঠিনভাবে পুরুষতান্ত্রিক, তাই এসব কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মানুষের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়। কারণ আমাদের সমাজে মেয়েদের চলাফেরা, পোশাক আশাক থেকে শুরু করে সবকিছুই নিয়ন্ত্রন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং সব সাধারণ মানুষই এতে বেশ দক্ষ। এরা অবলীলায় ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষক ধর্ষিতা উভয়ই দোষী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। এরা বলে, “ধর্ষিতাই বা কেন উত্তেজক জামা পড়ে ধর্ষকের যৌনানুভূতিতে আঘাত দিল? ধর্ষণ তো হবেই!” সেই সাথে এই বিষয়টি উল্লেখ করে নারীর লেখাপড়া, চাকরিবাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা সম্ভব হয়, ধর্ষণের ভয় দেখিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইচ্ছাকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

“পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” বাক্যটি মৌলিকভাবে ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করে। কেননা, “সূর্যে শুকাইতে দেয়া রশিতে ঝুলানো পোশাক-কে ধইরা কেউ চুম্মা-চাট্টি করলেও”- তা আমরা ধর্ষণ হিসাবে গণ্য করি না। অতএব, যখন বলা হয় যে “পোশাক ধর্ষণের কারণ” তখন ভুক্তভোগীর পোশাক পরিধান করা, অর্থাৎ, ভুক্তভোগীর নিজের সচেতন সিদ্ধান্তকে (অর্থাৎ পোশাক পরিধান করার সিদ্ধান্তকে) ধর্ষণের কারণ হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়।

নারীবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধর্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন উপকথা, বা “rape myth”-কে খণ্ডন করেছে, এবং দেখিয়েছে যে এই ধরণের উপকথা প্রমাণিকভাবে ভুল হওয়ার পাশাপাশি, শুধুমাত্র ভুক্তভোগী দোষারোপের একটি পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ন্যায্যতা দেয়, এবং ধর্ষণকারীর অপরাধকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ধর্ষণ সম্পর্কে উপকথার মধ্যে সব চেয়ে প্রচলিত হলো এই ধারণা যে পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে। মুমিনরা যেভাবে করে “আল্লাহ মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ হতে পারে” বলে দাবি করে, “পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” দাবিটি একইভাবে প্রমান দ্বারা সমর্থিত নয়। তবে একজন মুমিন “আল্লাহ মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ হতে পারে” কথাটা অন্য কাউকে আঘাত না করে, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস এবং পোষণ করতে পারে। তবে “পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” বাক্যটি মৌলিকভাবে ক্ষতিকর এবং এবং এই মিথ্যা ধারণার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ সর্বদা ভুক্তভোগী দোষারোপে অবদান রাখে। নারীবাদী সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রকাশ্য পোশাক এবং ধর্ষণ বা যৌন আক্রমণের সাথে কোনো “causal” বা এমনকি “correlation”-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

একইসাথে, “পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” এই মিথ্যা ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে যে ধর্ষণের ভুক্তভোগী তার কর্মের মাধ্যমে (অর্থাৎ তার পোশাক পরার মাধ্যমে) ধর্ষণটি ঘটিয়েছে। এটি সাধারণত আরেকটি মিথ্যা ধারণার উপরে ভিত্তি করা যে নারীরা পুরুষদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরিধান করে। নারীবাদী স্কলাররা গবেষণার মাধ্যমে প্রমান করেছে যে বেশিরভাগ নারীদের ক্ষেত্রে তাদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সিদ্ধান্তের সাথে কোনোভাবেই তাদের যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার, যৌন আগ্রহ যোগাযোগ করার বা পুরুষদেরকে সিডিউস করার কোনোই উদ্দেশ্য থাকে না। এমনকি, নারীবাদী স্কলাররা আরো দেখিয়েছে যে আদালতের মধ্যে ভুক্তভোগীর মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে সেই ভুক্তভোগীর পোশাক কোনোভাবেই probative/গ্রহণযোগ্য প্রমান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

নারীদের প্রকাশ্য পোশাক যে পুরুষদের মধ্যে এমন শক্তিশালী যৌন লালসার উদ্ভব ঘটায় যে পুরুষরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না- এই দাবিকেও খণ্ডন করে নারীবাদী স্কলাররা দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানসিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে। তবে, নারীবাদী স্কলাররা বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারী পুরুষরা যে নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না- এটি একটি Rape Myth/উপকতা যা প্রমাণিকভাবে এবং ধারণাগতভাবে অসমর্থিত (conceptually and empirically unsupported)। এমনকি, মনোবিজ্ঞানীরা ধর্ষণকারীদের মধ্যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ খুঁজে বের করার অসংখ্য চেষ্টা করার সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। এই তথ্যটি পরামর্শ দেয় যে ধর্ষণকারীদের অপরাধকে “মানসিক বিকৃতি” বা “কম সংখ্যার অপরাধ” হিসাবে কোনোভাবেই শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না, কেননা ধর্ষণ সামাজিকভাবে ব্যতিক্রমী হওয়ার পরিবর্তে, ধর্ষণ সাংস্কৃতিকভাবে নির্দেশিত, যেখানে ধর্ষণের মনোভবকে পোষণ করা হয়, এবং অতএব, ধর্ষণকে অপরাধের পরিবর্তে “স্বাভাবিক” হিসাবে দেখা হয়।

প্রকাশ্য পোশাক পরিধানের বিপদের অজুহাতে “পোশাক ধর্ষণের কারণ” ধারণাটির প্রচলন ঘটে, যার ভিত্তিতে নারীদের স্বাধীন প্রকাশের অধিকার unfair ভাবে সীমাবদ্ধ হয়। একইসাথে, যেসব নারীরা একটি sexualized appearance গ্রহণ করে, তাদেরকে “বেপরোয়া” হওয়ার জন্যে সমালোচনা করা হয়, যেন sexualized appearance গ্রহণ করা একটা অপরাধ। তবে, নারীবাদী সাহিত্যে, এটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে শুধুমাত্র অন্যদের দ্বারা Objectification-এর কারণে, একটি নারী যিনি একটি sexualized appearance গ্রহণ করেছে, তিনি যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে। এই তথ্য পরামর্শ দেয় যে নারীদেরকে তাদের sexualized appearance-এর জন্যে সমালোচনা করা, এবং দোষারোপ করা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক।

ধর্ষক ধর্ষণের কারণ

Scenario#1-এর কথা বিবেচনা করুন। এখানে দুটি ফ্যাক্টর রয়েছে- ধর্ষক এবং “প্রকাশ্য” পোশাক। ফলাফল হলো ধর্ষণ। এখন Scenario#2-এর কথা বিবেচনা করে দেখুন। এখানেও দুটি ফ্যাক্টর রয়েছে – একজন মানুষ যিনি ধর্ষক নয় এবং প্রকাশ্য পোশাক। প্রকাশ্য পোশাকের উপস্থিতির সত্ত্বেও এখানে কোনো ধর্ষণ সংগঠিত হচ্ছে না। Scenario#2 হলো সেই প্রমান, যা দেখায় যে পোশাক কখনো ধর্ষণের কারণ হতে পারে না। ধর্ষণের কারণ শুধুমাত্র ধর্ষক। কেননা, পোশাক যদি ধর্ষণের কারণ হয়ে থাকতো, তাহলে Scenario#2-এর মধ্যেও ধর্ষণ ঘটতো। তবে, একজন নারী প্রকাশ্য পোশাক বা এমনকি ন্যাংটা অবস্থায় থাকলেও, একজন মানুষ যে ধর্ষক নয় সে কখনো সেই নারীটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না।

একজন মানুষ যে ধর্ষক না- তার নুনু যতই খাড়াইয়া থাকুক- সে যতই যৌন উত্তেজনা অনুভব করুক- যদি সে ধর্ষক না হয়ে থাকে, সে কখনোই কোনো নারীকে যৌনভাবে আক্রমণ করবে না। শুধুমাত্র একটা ধর্ষক মনে করবে যে যেহেতু একটা নারী প্রকাশ্য কাপড় পড়েছে, এবং যেহেতু সেই ধর্ষকটা যৌনভাবে উত্তেজিত হয়েছে, তাই সেই ধর্ষক এখন ধর্ষণ করতে পারবে। যৌন উত্তেজনা কোনো খারাপ জিনিস না। যারা ধর্ষক না, তারা কখনোই যৌন উত্তেজনার ভিত্তিতে ধর্ষণ করে না। এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যৌন উত্তেজনা এবং প্রকাশ্য পোশাক- কোনোটাই ধর্ষণের কারণ হতে পারে না। ধর্ষণের কারণ শুধুমাত্রই ধর্ষক, অর্থাৎ সেসব মানুষ যারা যৌন উত্তেজনার ভিত্তিতে অন্য কোনো মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে যৌনভাবে আক্রমণ করে।

ধরেন একজন হিন্দুত্ববাদী একটি মুসলিম দেশ আক্রমণ করার পর, একটা হিজাবি নারীকে দেখলো। এরপর সেই হিন্দুত্ববাদী সেই মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলো। এখানে কি নারীর পোশাক (অর্থাৎ নারীর হিজাব পরিধান করা) সেই ধর্ষণের কারণ?

অবশ্যই না। এই ক্ষেত্রেও, ধর্ষণের কারণ শুধুমাত্র ধর্ষক নিজেই। ধরেন আরেকটি হিন্দুত্ববাদী সেই একই হিজাবি নারীকে দেখলো, তবে সেই হিন্দুত্ববাদী সেই নারীকে ধর্ষণ করলো না। সেই দ্বিতীয় হিন্দুত্ববাদী একজন হিন্দুত্ববাদী তো বটেই, তবে সে একজন ধর্ষণকারী নয়। ধর্ষণটি শুধুমাত্র ধর্ষণকারীর উপলব্ধি, মনোভাব এবং কর্মের কারণে সংগঠিত হচ্ছে; ভুক্তভোগীর (হিজাবি মুসলিম নারীর) পোশাক পরিধান করার সিদ্ধান্ত নয়। উপরোক্ত পরিস্থিতির মধ্যেও, ধর্ষণের কারণ সেই ধর্ষণকারী হিন্দুত্ববাদী যে নারীর সম্মতি লঙ্ঘন করেছে।

প্রকাশ্য পোশাকের বিরুদ্ধে বৈষম্য

বিভিন্ন গবেষক পোশাকের ধারণা নিয়ে রিসার্চ করে দেখতে পেরেছেন যে সমাজের অনেকেই প্রকাশ্য পোশাকের ভিত্তিতে ভিক্টিম ব্লেমিং করে। উদাহারস্বরূপ, Edmonds & Cahoon (১৯৮৬) এবং Kanekar & Koswala (১৯৮০) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সমাজ দ্বারা প্রকাশ্য পোশাকের ভিত্তিতে ধর্ষণের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করাটা বেশ সাধারণ। [1] [2] এমনকি Whatley (১৯৯৬) অনুযায়ী ধর্ষণের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করার ক্ষেত্রে, সেই ভুক্তভোগীর পোশাক অন্যান্য সকল ফ্যাক্টরের তুলনায় মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। [3] Whatley (১৯৯৪) আরো দেখেছেন যে যারা নারী-বিদ্ধেষী মানসিকতা পোষণ করে, তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করে থাকে, সেসব মানুষদের তুলনায় যারা নারীদের প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে। [4] Simonson & Subich (১৯৯৯)-ও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যারা যৌনতা সম্পর্কে প্রথাগত/সাংস্কৃতিক/রক্ষণশীল/conservative ধারণা রাখে, তারাই নারী ভিক্টিমদের উপরে দোষ দেয়। [5] এর পাশাপাশি Whatley (২০০৫) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মানুষ বৈবাহিক ধর্ষণের ভুক্তভোগীদেরকেও দোষারোপ করে থাকবে যদি তারা জানতে পারে যে তারা ধর্ষণের সময় প্রকাশ্য পোশাক পরে ছিল। [6]

যারা পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে থাকে, তারা কখনোই jeans, T-shirt, suit ইত্যাদি জাতীয় পোশাকের কথা বলে না, বরং miniskirt, shorts, tank tops জাতীয় পোশাকের বিরুদ্ধেই তাদের মূল আপত্তি থেকে থাকে। যেন এরা মনে করে যে ধর্ষণের অর্থ হলো যখন কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার পোশাক ছিড়ে, পোশাকের সাথে চুম্মা-চাট্টি শুরু করে দেয়। যারা পোশাককে ধর্ষণের “কারণ” বলে, তারা প্রায়শই সমাজের পোশাক সম্পর্কে উপলব্ধি তুলে ধরে বলে, “এইযে দেখসোস ভাই দেখসোস! মানুষ পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে মনে করে, এবং তাই, পোশাক ধর্ষণের কারণ।”

এখন ধরে নেন পৃথিবীতে এক হাজার কোটি মানুষ একসাথে বললো, “আমরা যখন ঘুমাতে যাই, তখন সূর্য অস্ত যায়। এবং তাই, আমাদের ঘুমাতে যাওয়া হলো সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণ।” সেই ক্ষেত্রে আমরা কি সেই এক হাজার কোটি মানুষের ঘুমাতে যাওয়াকে সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণ হিসাবে মেনে নিবো? সমাজের পোশাক সম্পর্কে উপলব্ধি পোশাককে ধর্ষণের কারণ হিসাবে কোনোভাবেই প্রমান করে না। বরং, তা খালি দেখায় যে সমাজের ভিক্টিম-ব্লেমিং করার প্রবণতা রয়েছে, এবং শুধুমাত্র দেখায় যে সমাজ প্রকাশ্য পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে মনে করে।

নারীদের শরীরকে ধর্ষণের “কারণ” বলা

পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলার একটি মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্ষণকারীর বাহিরে ধর্ষণের কারণকে প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু কোনো ধর্ষক পোশাককে উপভোগ করার উদ্দেশ্যে বর্ষণ করে না, ধর্ষণকারীর পরিবর্তে পোশাককে ধর্ষণের “কারণ” বলার মাধ্যমে নারীদের শরীরকে ধর্ষণের কারণ বলে উপস্থাপনা করা হয়। নারীদের শরীরকে ধর্ষণের কারণ বলার মাধ্যমে জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নারীদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ হয়ে যায়। এর ফলে, নারীদের ব্যক্তিগত মনুষ্য কর্মক্ষমতা (agency) সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

“ The absence of a developed rapist character results in a focus on and pathologising of female characters. This positions female bodies as the cause of rape, rather than societal problems or rapists themselves, creating ‘rape spaces’. The positioning of female bodies as the cause of rape sanctions public and state control of those bodies, removing a female’s subjective agency and right to manage her own body.” [7]

ধর্ষণ সম্পর্কিত উপকথা এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

“Rape Myth”-এর সংজ্ঞা

“Rape Myth” হলো ধর্ষণ সম্পর্কে সেসব বিশ্বাস যা ভিক্টিমের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়, এবং যা ধর্ষণকারীর কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে দোষ মুছে ফেলে। “Female precipitation” হচ্ছে সবথেকে সাধারণ rape myth, কারণ তা ধর্ষণের জন্যে সরাসরি ভিক্টিমকে দায়ী করে। Female precipitation হলো সেই বিশ্বাস যে ধর্ষণ হলো ভিক্টিমদের দ্বারা কোনোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, এমন বিশ্বাস যে ভিক্টিমটি অনিরাপদ আচরণ (যেমন মদ্যপান) অথবা তার পোশাকের মাধ্যমে ধর্ষণকে উৎসাহিত করেছিল।

আরেকটি সাধারণ rape myth হলো এমন ধারণা যে পুরুষরা তাদের যৌন আবেগ সামলাইতে পারে না। পুরুষদের যৌনতা একটি rape myth হিসাবে কাজ করে। কেননা যদিও তা ধর্ষণের কারণকে ধর্ষণকারীর মধ্যে অবস্থিত করে, তা একই সাথে ধারণ করে যে পুরুষরা তাদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং তাই, নারীরা যদি ধর্ষণ থামাতে যায়, তাহলে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

“Rape myths are those beliefs about rape that function to blame the victim and exonerate the rapist [8]. Female precipitation is the most common rape myth because it directly holds the victim responsible for the rape. Female precipitation is the belief that the rape was provoked in some way by the victim, e.g., by the victim engaging in unsafe behaviors (such as drinking), by how she dressed, or by how she generally behaved.

Another common rape myth is the idea that men cannot control their sexual urges [9]. Male sexuality functions more indirectly as a rape myth because, although it places the cause of rape in the perpetrator, it proposes that men cannot control their sexual urges, making women responsible for preventing rape.” [10]

Rape Myth সর্বপ্রথম Burt (১৯৮০) দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল- “ধর্ষণ, ধর্ষণের ভিক্টিম, এবং ধর্ষণকারীদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক, বাঁধাধরা অথবা মিথ্যা বিশ্বাস।” যদিও এই সংজ্ঞাটি বর্ণনামূলক, এটি একটি formal definition হিসাবে বিবেচনা করার মতন যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বাসগুলি কাদের বিরুদ্ধে এবং কিভাবে বৈষম্যমূলক? এখানে একটি মৌলিক বিষয় হলো “myth” শব্দটি দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে। বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলার দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করলে “myth” শব্দটির প্রকৃতি এবং function প্রকাশ পায়। বিশেষ করে, “Myth”-এর তিনটি বৈশিষ্ট দেখা যায়-

১) বিশ্বাসগুলি মিথ্যা অথবা বিশ্বাসগুলির সত্যতা সন্দেহজক, এবং ব্যাপক সংখ্যার মানুষ সেই বিশ্বাসগুলিকে পোষণ করে।

২) বিশ্বাসগুলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করছে।

৩) বিশ্বাসগুলো বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ন্যায্যতা দেয়।

এই বিশ্লেষণ যখন ধর্ষণের সাংস্কৃতিক থিওরির সাথে মিলিত করা হয়, তখন Rape Myth-এর একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা প্রস্তাব করা যায়। Rape Myths হলো সেসব মনোভব এবং বিশ্বাস যেগুলো সাধারণত মিথ্যা কিন্তু তবুও ব্যাপক সংখ্যার মানুষ সেই বিশ্বাসগুলিকে পোষণ করে, এবং যেগুলো নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষদের আগ্রাসন-কে অস্বীকার করে এবং ন্যায্যতা দেয়।

Rape Myth-কে বাঁধাধরা ধারণা/stereotype হিসাবে সবথেকে ভালো ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য stereotype-এর মতন, যৌন আক্রমণের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা Rape Myth-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। শুধুমাত্র সেসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হয়, যেগুলি myth-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে, myth-এর বিপরীতে অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনাগুলি যা সেই myth-কে contradict করে, সেগুলো সম্পূর্ণবাবে উপেক্ষা করা হয়। একই সাথে, অনেকগুলো myth কোনোভাবেই যাচাই করা যায় না, যেমন এই বাক্যটি- “অনেক নারীদের ধর্ষিত হওয়ার একটি অবচেতন চাহিদা আছে।” এই myth-গুলির সত্যতার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে এই myth-গুলো সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা হয়, এবং বিচারকের রায়, পাবলিক নীতি এবং যৌন আক্রমণের ভিক্টিমদের সাথে মানুষের আচরণে myth-গুলির প্রতিফলন হয়। [11]

“ভিক্টিম ব্লেমিং”-এর সংজ্ঞা

ভিক্টিম ব্লেমিং বলতে বোঝায়- “হিংস্রতা বা অবিচারের শিকার কোন মানুষকে তার সাথে ঘটা অপরাধের জন্য দোষী বলা এবং এটি এমন একটি অস্ত্র যেটি ব্যবহার করা হয় সেই সকল মানুষদের বিরুদ্ধে যারা যেকোনো ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে।”

“Victim blaming refers to assigning fault to people who experience violence or wrongdoing and is used as a tool to discredit people of marginalized groups who speak out against microaggressions or any injustices.” [12]

মনোবিজ্ঞানীক সাহিত্যে ভিক্টিম ব্লেমিং বলতে বুঝায় সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে মানুষকে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা। ভিক্টিম ব্লেমিং ব্যক্তিগত স্তরে ঘটতে পারে (যেমন যৌনভাবে আক্রমণের স্বীকার হওয়ার জন্যে একজন নারীকে দোষী সাব্যস্ত করা) এবং একই সাথে সাম্প্রদায়িক/যৌথ সামাজিক পরিচয়ের স্তরেও ঘটতে পারে (যেমন অর্থনৈতিক ত্রুটির জন্যে আফ্রিকান-আমেরিকান সংস্কৃতিকে দোষী সাব্যস্ত করা)। ভিক্টিম ব্লেমিং-কে এক ধরণের testimonial injustice-এর রূপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে পূর্বনির্ধারিত নেতিবাচক স্টেরিওটাইপের ভিত্তিতে ভিক্টিমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মাধ্যমে একটি নেতিবাচক ফলাফলের দোষ ভিক্টিমের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

“In psychological literature, victim blaming is usually defined as fully or partially blaming people for their misfortunes [13]. However, victim blaming can occur on an individual level (e.g., blaming a woman for getting sexually assaulted) and collective social identity level (e.g., blaming African American culture for economic disparities) [14]. Victim blaming can be conceptualized as a form of testimonial injustice in which the victim’s credibility may be undermined by preconceived notions based on negative stereotypes. This process results in the placement of responsibility about an objectively negative outcome onto the victim.” [12]

পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে ভিক্টিমদের দায়ী করা

যৌন সহিংসতার কোনো ভিক্টিমকে তার নিজের victimization-এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা আমাদের বর্তমান সমাজের সাধারণ চর্চা। এই ধরণের বাঁধাধরা/স্টেরিওটিপিকাল উপলব্ধি বা মনোভাব “Rape Myth” নামে পরিচিত। Rape Myth এই ধারণাকে কেন্দ্র করে যে ভিক্টিমরা তাদের নিজেদের victimization-এ অবদান রাখে এবং তাই, তাদের উপরে হয়ে যাওয়া আক্রমণের জন্যে তাদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ধর্ষকরা তাদের নিজেদের রক্ষার্থে এই জাতীয় দাবি প্রায়শই করে থাকে। এবং এই জাতীয় তর্ককে সমর্থন করতে আমাদের সমাজ বেশ ইচ্ছুক; এমনকি আগ্রহী। এবং যাদের উপরে আক্রমণটা করা হয়েছিল, তাদের কাঁধেই দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এভিডেন্স আমাদেরকে দেখায় যে সাধারণ জনগণের মধ্যে এই ধরণের বৈষম্যমূলক বিশ্বাস অত্যন্ত প্রচলিত- জনসাধারণের প্রায় ৫০% “Rape Myth”-এর কোনো না কোনো রূপকে সমর্থন করে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে নারীদের তুলনায় পুরুষরা এই জাতীয় Rape Myth-কে আরো বেশি করে সমর্থন করে।

Rape Myth-এর সবথেকে প্রচলিত রূপ হলো যৌন সহিংসতা এবং ভিক্টিমের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এই Rape Myth-এর পিছনে তর্কটি হলো যে নারীরা পুরুষদের Seduce করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে, এবং প্রকাশ্য পোশাকের মাধ্যমে নারীরা আসলে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদের ইচ্ছাকে যোগাযোগ করছে। পুরুষদেরকে Seduce করার অভিযুগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে সেই নারীদেরকে তাদের উপরে হয়ে যাওয়া যৌন আক্রমণের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

“Blaming the victim of sexual violence for precipitating her own victimization is a rather common practice in present society [15]. These stereotyped attitudes, generally subsumed in the term “rape myths” [16], typically revolve around the notion that victims somehow contributed to their own victimization and are therefore responsible for its occurrence [17]. Perpetrators frequently use these claims in their defense, and society is all too willing, even eager, to cooperate with this line of argumentation and lay the bulk of the blame on those who were attacked. Evidence attests to a fairly wide acceptance of these prejudiced collective beliefs among the general population, with over 50% of the public endorsing them to some degree or another [18]. Significantly, men appear to endorse them to a considerably greater degree than women [19].

Among the most prevalent of these allegations is a charge linking sexual aggression to the victim’s so called “provocative”, revealing wear [20]. The premise behind this particular rape myth is that women dress in body-revealing attire in order to seduce men and convey an interest in sexual advances. This supposedly makes them culpable for any subsequent sexual invasions by the men they had allegedly seduced.” [21]

ধর্ষণের উপকথা: তুমি যদি মাগীর মতন পোশাক পরে থাকো, তুমি ধর্ষিত হবাই। তুমি যদি “মাগীর মতন পোশাক পরে” শহরে ঘুরতে বের হয়ে থাকো তাইলে তুমি ধর্ষণের শিকার হওয়ার জন্যে নিজেকে উপস্থাপনা করছো।

উপকথার খণ্ডন:

ক) এটাকেই বলে ভিক্টিম ব্লেমিং আর এইটা সম্পূর্ণভাবে বুলশিট (bullshit)।

খ) তুমি কি পোশাক পরে আছো তা নিয়ে কিছুই যায় আসে না, কেননা একটা পুরুষ যদি তোমাকে ধর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, সে তোমাকে ধর্ষণ করবেই।

গ) বেশিরভাগ নারী এমন জায়গায় ধর্ষিত হয়েছিল যেখানে তারা পূর্বে নিরাপত্তা বোধ করতেন, এবং এমন পুরুষের দ্বারা তারা ধর্ষিত হয়েছিল যাদের উপরে সেই নারীদের পূর্ব আস্থা এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল। তাই, ধর্ষিত হওয়া এবং “মাগীর মতন পোশাক পরে” শহরে ঘুরতে যাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

“Rape myth:

If you dress like a slut, you’ll get raped. Just by being out in town “dressed like a slut” (which is what, exactly? high heels? tight skirt? showing cleavage? spangles? a combination of the above?), you set yourself up as a target for rape.

Myth busted:

a) This is called victim blaming, and it is bullshit.

b) It doesn’t matter what you wear if a man decides he will rape you.

c) Most women are raped in places they felt safe by men they thought they could trust. So there is no real correlation between being out on the town (while dressed like a slut) and being a rape survivor.” [22] [23]

নারীরা প্রকাশ্য পোশাক কেন পরে?

প্রকাশ্য পোশাক পরার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১০ সালে Ashley Moor-এর গবেষণায় দেখা গেছিলো যে প্রায় ৬৩% নারী “প্রকাশ্য” পোশাক অন্তত কিছু কিছু সময় পরতো। এই ৬৩% নারীদের মধ্যে ৮২.১% নারী বলেছিলো যে এই জাতীয় পোশাক পরার পিছনে তাদের প্রধান কারণ ছিল যে তারা এই জাতীয় পোশাককে পছন্দ করে। ৭২% নারী এই জাতীয় পোশাক পরার পিছনে তাদের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে দিয়েছিলো যে এই জাতীয় পোশাক তাদের সুন্দর লেগেছিলো। কেবলমাত্র ৩.২% নারী বলেছিলো যে তারা পুরুষদেরকে যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে। এবং, শুধুমাত্র ৫.৩% বলেছিলো যে পুরুষদের সিডিউস করার উদ্দেশ্যে তারা প্রকাশ্য পোশাক পরে। ২.১% নারী বলেছিলো যে তারা এই জাতীয় পোশাক পরে যেন তাদের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে। এবং শুধুমাত্র ২.৩% নারী বলেছিলো যে অন্যদের দ্বারা স্পর্শ হওয়ার জন্যে তারা এরকম পোশাক পরে।

“In the direct assessment of the motivation for wearing revealing clothes, female participants who reported an inclination to dress in this fashion at least some of the time (63% of the female sample) were asked about their intentions in doing so. The majority of these women, 82.1%, identified a liking for this look as their primary motive for adopting it. A wish to look attractive was endorsed by 72% of the women as their second reason. Only 3.2% said they had intended to arouse men with their style of clothing, and the percentage of those who meant to seduce was a mere 5.3%. Very few women reported a desire to be touched or stared at as their motivation for dressing this way, 2.1% and 2.3% respectively.” [24]

বিভিন্ন ধররণের প্রশ্নাবলীর উত্তরে, নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরার পিছনে তারা প্রকাশ্য পোশাকের বিভিন্ন সামাজিক, আন্তঃব্যক্তিক, এবং ব্যক্তিগত সুবিধা তুলে ধরেছিলেন। প্রকাশ্য পোশাক পরার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসাবে তারা প্রকাশ্য পোশাকের আকর্ষণীয়তা এবং আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছিলেন। পূর্ববর্তী গবেষণা এবং থিওরির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; নারীদের এই উত্তরগুলি দেখায় যে তাদের একটি sexualized appearance গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের সাথে তাদের মূল্যবান হওয়ার এবং মূল্যবান বোধ করার ইচ্ছা যুক্ত থাকে। [25] [26] [27] [28] কেননা, সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে নারীদের sexualized appearance এবং নারীদের বিবেচিত মূল্য একসাথে বাঁধা হয়। অন্যদিকে, অন্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বেশিরভাগ নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। তাই, নারীদের বিরুদ্ধে এই সাধারণ অভিযোগ যে প্রকাশ্য পোশাকের মাধ্যমে নারীরা আসলে তাদের উপরে যৌন সহিংসতা চেয়ে নিচ্ছে, তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, কেননা নারীরা কখনোই এমন কোনো উদ্দেশ্য রিপোর্ট করে নাই। এটি ধর্ষণের ভিক্টিমদের অন্যান্য রিপোর্ট-এর সাথে মিলে যায়, যেখানে তারা জোর দিয়ে বলেন যে তাদের পোশাকের পিছনে তারা কোনো ভাবেই তাদের সাথে যৌন আচরণে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য ছিল না। [29]

নারীদের প্রকাশ্য পোশাক সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটি লিঙ্গ-ভিত্তিক উপলব্ধি এই ধারণাকে আরো শক্তিশালী করে তুলে। যেখানে নারী এবং পুরুষ উভয় প্রকাশ্য পোশাক-কে “sexy” এবং “আকর্ষণীয়” হিসাবে বিবেচনা করে, লিঙ্গগুলির মধ্যে যেখানে দ্বিমত, তা হলো নারীদের যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। বেশির ভাগ পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক তাদের যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে যোগাযোগ করছে। তবে, বেশিরভাগ নারীদের জন্যে, তাদের প্রকাশ্য পোশাক কোনো ভাবেই যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে যোগাযোগ করে না। বরং, প্রকাশ্য পোশাকের মাধ্যমে নারীরা শুধুমাত্র অন্যদের আকর্ষণ করতে চায়। নারীরা সমর্থন করে যে পুরুষরা কিছু ক্ষেত্রে তাদের পোশাকে যৌন উত্তেজনা অনুভব করতে পারে, কিন্তু যৌন উত্তেজনা উৎসাহিত করা কখনোই তাদের লক্ষ্য থাকে না। বরং, অন্যদের যৌন উত্তেজনা নারীদের কাছে অন্যান্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর ফলাফল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, মূলত-

১) একটি নির্দিষ্ট পুরুষকে আকর্ষণ করতে (একাধিক পুরুষদের নয়) এবং

২) যেন তারা নিজেরা মূল্যবান বোধ করে।

নারীদের কাছে, পুরুষরা তাদের পোশাকের কারণে যা যৌন উদ্দীপনা অনুভব করে, তা শুধুমাত্র নারীদের সৌন্দর্যের নিশ্চয়তা হিসাবে তাদের নিজেদের দ্বারা বিবেচনা করা হয়। নারীদের লক্ষ্য কখনো এটি নয় যে তাদের দিকে যেন অন্যরা সীমাহীনভাবে তাকিয়ে থাকে, অথবা চোখ দিয়ে ধর্ষণ করে। একই সাথে নারীরা কখনোই চায় না যেন অন্যরা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পরে। অন্য কোথায়, নারীরা কখনোই sex object/যৌন ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার হতে চান না।

তবে আমরা এমন একটি নিপীড়নমূলক সমাজে বাশ করি যেখানে পুরুষদের যৌন উপভোগের জন্যে নারীদেরকে sex object/যৌন ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি এবং উৎসাহ পায়। [30] [31]

একই সাথে, আমাদের সমাজে নারীদের sexualized appearance তাদের সামাজিক মূল্যের সাথে যুক্ত থাকে। [25] [32] [33] ফলস্বরূপ, এটি মোটেও আশ্চর্যজনক নয় যে নারীরা এই সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক প্রত্যাশার সাথে নিজিদের মিলিয়ে নিয়ে একটি sexualized appearance গ্রহণ করে। [24]

পুরুষরা নারীদের পোশাক-কে কিভাবে করে দেখে?

সেই একই গবেষণায় Ashley Moor নারীদের পোশাক সম্পর্কে পুরুষদের উপলব্ধি এবং ধারণা যাচাই করেছেন, এবং দেখতে চেয়েছেন যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্মুখীন হয়ে পুরুষরা কি ধরণের প্রক্রিয়া করে। বেশিরভাগ পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীরা তাদেরকে যৌনভাবে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। ৩০.৬% পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীরা তাদেরকে যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে। ২০.২% পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীরা তাদের সাথে যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে। নারীদের প্রকাশ্য পোশাকে পুরুষদের যৌন উত্তেজনা এবং যৌন উত্তেজনার মাত্রাও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ২৯.৮% পুরুষ বলেছিলো যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকে তারা সর্বক্ষেত্রে যৌনভাবে উত্তেজিত হয়। ৫৮.১% পুরুষ বলেছিলো যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকে তারা বেশির ভাগ সময় যৌনভাবে উত্তেজিত হয়ে থাকে। ৪৮.৪৫% পুরুষ সর্বক্ষেত্রে নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে যখন সেই নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। একই সাথে ৪৬.১% পুরুষ বেশির ভাগ সময় নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে যখন সেই নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে।

“In response to direct questioning regarding their perceptions of women’s sexualized appearance, men expressed a belief that temptation and seduction are the primary intentions of women who dress that way. To the questions of whether they assumed that women dressed in sexy clothing were trying to arouse them or elicit sexual advances from them, 30.6% and 20.2% respectively stated that those were uniformly the intentions, in their opinion. An additional 53.2% and 55.6% thought those were the intentions most of the time.

The men were also asked to indicate the degree to which they felt sexually aroused by women’s revealing attire. Close to thirty percent (29.8%) reported feeling aroused all of the time when viewing women in revealing clothes and an additional 58.1% felt aroused most of the time. In addition, most men expressed enjoyment in gazing at women so dressed; 48.45 felt that way all of the time and an additional 46.1% almost always, and similar proportions of the male participants (35.8% and 55.3% respectively) expressed a liking of this form of dress (See table 1).” [24]

পোশাক এবং যৌন নির্যাতনের মধ্যে কোনো “Correlation” বা “Causal” সম্পর্ক নেই

এর পাশাপাশি, Ashley Moor-এর এই গবেষণায়, পোশাকের স্টাইল এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার মাত্রা নির্ধারণ করার জন্যে বেশ কয়েকটি analysis/এনালাইসিস করা হয়েছিল। প্রথমটি দেখেছিলো যে যেসব নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরে, তারা কি অন্য নারীদের তুলনায় বেশি মাত্রায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয় কি হয় না (অর্থাৎ সেসব নারীদের তুলনায় যারা প্রকাশ্য পোশাক পরে না)। দ্বিতীয়টি দেখেছিলো যে পুরুষরা মনে করে কি করে না যে প্রকাশ্য পোশাক পরা নারীদের উপর যৌন অগ্রগতির বৈধতা দেয়। একইসাথে তা দেখেছিলো যে প্রকাশ্যে পোশাকের কারণে পুরুষদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষয় হয় কি হয় না।

প্রথম এনালাইসিস-এর জন্যে পোশাকের স্টাইল এবং যৌন নির্যাতন-এর মাঝে একটি Pearson Correlation Analysis করা হয়েছিল। প্রকাশ্য পোশাক এবং সকল ধরণের যৌন নির্যাতনের সাথে কোনো ধরণের Correlation-এর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেলো না। Appearance-এর ভিত্তিতে একটি Distribution Analysis-এর মাধ্যমে দেখা গেছে যে যেসব নারীরা যৌন নির্যাতনের ভিক্টিম এনং যেসব নারীরা যৌন নির্যাতনের ভিক্টিম নয়, তারা উভয় একই মাত্রায় প্রকাশ্য পোশাক পরার প্রবণতা প্রকাশ করে। যেসব নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেলো, তাদের মধ্যে ৬০%-৬৪% নারী কিছু কিছু সময়ে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকতো। একই সাথে যেসব নারীরা কখনোই যৌন নির্যাতনের শিকার হয় নাই, তাদের মধ্যেও ৬৩%-৬৫% নারী কিছু কিছু সময় প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকতো।

“Several analyses were conducted to examine the relations between style of dress and sexual victimization. The first was aimed at ascertaining whether women who dress revealingly experience more sexual violence than those who do not; the second checked whether men believe that such attire legitimizes sexual advances on the one hand, and causes men to lose self-control, on the other.

To test the first question, a Pearson correlation analysis between style of dress and victimization was performed. As can be seen in Table 4, no correlation was found between a revealing form of dress and any type of sexual victimization. In addition, a distribution analysis of victims of sexual violence by type of appearance demonstrated that the percentage of women who reported an inclination to wear sexy clothing was practically identical among victims and non-victims of sexual violations. Between 60- 64% of the former reported wearing such attire from time to time in comparison to 63- 65% of the women who were never victimized.” [24]

স্ট্যাটিসটিকাল পরীক্ষার ফলাফল

পোশাকের স্টাইল এবং যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগী হওয়ার মাত্রার উপর Pearson Correlation Analysis-এর ফলাফল নিম্নলিখিত-

জোরপূর্বক যৌন সঙ্গম- 0.050

জোরপূর্বক যৌন যোগাযোগ- 0.035

অবাঞ্ছিত যৌন স্পর্শ- 0.005

অবাঞ্ছিত যৌন মন্তব্য- 0.054

সকল ফলাফল এখানে non-significant। অর্থাৎ, এই ফলাফল আমাদেরকে দেখায় যে যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগী হওয়ার সাথে পোশাকের স্টাইল-এর কোনো সম্পর্ক নেই- হোক সেটা Causal সম্পর্ক অথবা এমনকি Correlation-এর সম্পর্ক। [24]

“পোশাক ধর্ষণের কারণ”- ধারণাটি অবাস্তবিক

এই অভিযোগ যে প্রকাশ্য পোশাক পরার মাধ্যমে নারীরা তাদের উপরে যৌন আক্রমণ চেয়ে নিচ্ছে- তা সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সাথে এই অভিযোগটি রিসার্চের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে খন্ডন করা হয়েছে, যা আমাদেরকে দেখায় যে পোশাকের স্টাইল এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার মাত্রার সাথে কোনো ধরণের Correlation-এর সম্পর্ক নেই।

“Not only is the accusation that in wearing revealing clothing women are asking for sexual intrusion inconsistent, on the whole, with the present findings, it also seems to be factually refuted by the lack of correlation between sexual victimization and style of dress documented in this study. According to the findings, there is absolutely no connection between appearance and the occurrence of sexual violence, which necessarily refutes the claims embodied in the provocatively dressed victim-blaming myths. In other words, inasmuch as no significant differences were found between victims and nonvictims in their style of dress, it becomes clear that women do not bring sexual violence upon themselves by wearing revealing clothes. This finding resonates with similar claims made in many previous studies in which the validity of these charges have been questioned and disproved [34].” [24]

ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মধ্যে পুরুষদের যৌন উত্তেজনার ভূমিকা

Ashley Moore-এর গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পারি যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার উদ্দেশ্য এবং নারীদের প্রকাশ্য পোশাক সম্পর্কে পুরুষদের উপলব্ধির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একই সাথে, নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্মুখীন হয়ে পুরুষরা যেইভাবে আচরণ করে, তা কোনোভাবে নারীদের উদ্দেশ্যের সাথে মিলে না। পুরুষরা বেশি মাত্রায় নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে যৌনতার ধারণা যুক্ত করে থাকে, এবং তাই পুরুষরা নারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল উপলব্ধি করে। যেখানে কেবলমাত্র ৩.২% নারী পুরুষদেরকে যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পরে বলে রিপোর্ট করেছে; ৫৩.২% পুরুষ ভুলভাবে উপলব্ধি করে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নারীরা যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। এর পাশাপাশি, যেখানে শুধুমাত্র ৫.৩% নারী পুরুষদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে বলে রিপোর্ট করেছে, ৫৫.৬% পুরুষ ভুলভাবে উপলব্ধি করে যে নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে পুরুষদের নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে ভুলভাবে যুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে। অন্যদিকে, বেশিরভাগ নারীদের ক্ষেত্রে, তাদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সাথে তাদের যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা যুক্ত থাকে না। পুরুষরা একইসাথে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্মুখীন হয়ে উল্লেখিত মাত্রায় যৌন উত্তেজনা অনুভব করেছে বলে রিপোর্ট করে। ২৯.৮% পুরুষ রিপোর্ট করেছে যে তারা “সর্বক্ষেত্রে” প্রকাশ্য পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে, এবং ৫৮.১% পুরুষ রিপোর্ট করেছে যে তারা “বেশিরভাগ ক্ষেত্রে” নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। একই সাথে, কেবলমাত্র ২.৩% নারী রিপোর্ট করেছে যে তাদের প্রকাশ্য পোশাক পরার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল তাদের দিকে যেন মানুষ তাকিয়ে থাকে, ৪৮.৪৫% পুরুষ রিপোর্ট করেছে যে তারা সবসময় প্রকাশ্য পোশাক পরা নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে- পুরুষরা নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না কেন?

যেহেতু পুরুষরা প্রকাশ্য পোশাকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে, এই যৌন উদ্দীপনা হলো সেই ভিত্তি যার উপরে পুরুষরা নারীদের উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। পুরুষদের নিজেদের যৌন লালসা তাদের লালসার বিষয়ের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তারা ভুলভাবে একটি স্বার্থপর উপসংহারে পৌঁছায় যে যেহেতু তারা যৌনভাবে উত্তেজিত হয়েছে, তা নিশ্চই সেই নারীটার লক্ষ্য ছিল। Ashley Moor-এর এই গবেষণার মধ্যে পুরুষদের যৌন উত্তেজনা এবং নারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরুষদের ভুল ব্যাখ্যার শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা এই ধারণাটি প্রমাণিত হয়। যেহেতু প্রকাশ্য পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন উত্তেজনা অনুভব করা পুরুষদের মাত্রা এবং নারীদের পোশাক-কে ভুলভাবে seduction হিসাবে পুরুষদের বিবেচনা করার মাত্রা প্রায় সমতুল্য; এটি ইঙ্গিত দেয় যে হয়তো পুরুষদের যৌন উত্তেজনার কারণেই তারা ভুলভাবে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক-কে seduction হিসাবে বিবেচনা করে। উল্টা-টি যদিও সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করা যায় না, এটি প্রমান করা খুবই কঠিন যে যেহেতু পুরুষরা বিশ্বাস করে যে নারীরা প্রকাশ্য পোশাক তাদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে পরে, তাই তারা যৌন উত্তেজনা অনুভব করে।

নারীদের উদ্দেশ্যের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে অবাঞ্চিত যৌন যোগাযোগের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করা হয়। নারীদের উপরে যৌন লালসা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতার কারণে, পুরুষদের জন্যে এটি কঠিন হয়ে পরে যে তারা নিজেদেরকে নারীদের সম্মতি লঙ্ঘন করার জন্যে দোষারোপ করবে। কেননা পুরুষরা মনে করে যে তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে সিডিউস করা হয়েছে। তাছাড়া, এটি ব্যাখ্যা করে যে নারীদের তুওলনায় পুরুষদের মধ্যে ভিক্টিম ব্লেমিং করার প্রবণতা ব্যাপখাবে বেশি। অন্যদিকে, নারীরা যখন sexualized look-এর পিছনে অন্যদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের যৌন ইচ্ছার সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত নয়), তাদের মধ্যে এই নির্দিষ্ট ধরণের ভিক্টিম ব্লেমিং করার সম্ভাবনা কমে যায়।

“Inasmuch as men are highly aroused by the revealing look, it stands to reason that this very stimulation may be the basis for their misconstruction of women’s aims. In essence, men may be projecting their own arousal onto the object of their lust, erroneously concluding, in a rather self-centered manner, that since they have become aroused this must have been her goal. Indeed the significant correlations between these two sets of variables in the present investigation seem to substantiate such a supposition. The fact that the percentage of men who reported being aroused by the revealing look and those who perceived seduction in this type of appearance are almost entirely identical seems to imply that the former may in fact be responsible for the latter. This claim is especially conceivable given that it would be quite difficult to make a case for the opposite direction of causality, as it is hard to see how believing that the exposed apparel is intended to arouse would cause such a response, although such directionality cannot be entirely rejected by the present investigation.

Such misconstruction of motivation may then result in blaming the victims of unwanted sexual exchanges. To the extent that such projection indeed occurs, it may make it difficult for those men who experience it to place the responsibility for women’s sexual violation upon those whom they believe were deliberately seduced. Moreover, it can explain why such victim-blaming is a lot more rampant among men than among women [35]. Inasmuch as women have a clear understanding of the genuine motives underlying the sexualized look, all of which have very little to do with an outright interest in sex, their likelihood of endorsing this line of victim-blaming is much diminished in comparison to men.” [24]

ধর্ষণের ভিক্টিমরা কিরকম পোশাক পরে?

What Were You Wearing একটি এক্সহিবিট যা এই সাধারণ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে প্রকাশ্য পোশাক আসলে ধর্ষণের কারণ। ধর্ষণের ভিক্টিমদের নিজেদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার পাশাপাশি, What Were You Wearing দেখায় যে ধর্ষণের ভিক্টিমরা কি ধরণের পোশাক পরে ছিল যখন তাদের উপরে আক্রমণটা হয়েছিল। এটি সর্বপ্রথম ২০১৪ সালে থেকে University of Akransas-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে এই এক্সহিবিট-টি বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। [36] এমনকি, এই এক্সহিবিট-টি United Nations দ্বারাও প্রকাশিত হয়েছিল। [37] এই এক্সহিবিট-এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে নারীরা যেই ধরণের পোশাক পরে থাকুক না কেন, তারা পুরুষদের দ্বারা ধর্ষিত হয়, এবং বেশির ভাগ সময়, নারীরা তাদের সমাজে বিবেচিত “শালীন” পোশাক পরা থাকা অবস্থায় ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। এক্সহিবিট থেকে কয়েকটা ধর্ষণের ভিক্টিমদের পোশাক নিচে দেখানো হয়েছে।

খাকি কাপড়ের প্যান্ট এবং একটি ড্রেস শার্ট- “সেদিন আমার কমিউনিকেশনস ক্লাসের জন্যে একটা প্রেসেন্টেশন দিতে হয়েছিল। হাসপাতালে ধর্ষণ আসলে হয়েছিল নাকি না, তা পরীক্ষা করার সময় আমার পোশাকগুলো তারা নিয়ে গিয়েছিলো। আমি ঠিক জানি না পরবর্তীতে সেই পোশাকগুলোর কি হয়েছিল।”

হলুদ রঙের শার্ট- “সেটা আমার সবথেকে প্রিয় হলুদ রঙের শার্ট ছিল। কিন্তু আমার ঠিক মনে নাই আমি কি ধরণের প্যান্ট পরে ছিলাম। আমার খালি মনে আছে যে আমি অত্যন্ত বিভ্রন্ত বোধ করছিলাম। আমি আমার ভাইয়ের রুম থেকে বের হতে চাচ্ছিলাম এবং আমার কার্টুন দেখায় ফেরত যেতে চাচ্ছিলাম।”

টি-শার্ট এবং জিন্স-এর প্যান্ট- “আমার জীবনে তা [ধর্ষণ] ঘটে গেছে তিনবার, তিনটি ভিন্ন মানুষের দ্বারা। প্রত্যেকবার আমি টি-শার্ট আর জিন্স-এর প্যান্ট পরে ছিলাম।”

টি-শার্ট এবং জিন্স-এর প্যান্ট- “আমার সাথে তা [ধর্ষণ] ঘটে যাওয়ার পর আমি কয়েকদিন অফিস-এ যেতে পারি নাই। আমি যখন আমার বস-কে বলি যে আমার সাথে আসলে কি হয়েছিল, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি ধরণের পোশাক পরে ছিলা?’ আমি উত্তরে বললাম, ‘টি-শার্ট এবং জিন্স-এর প্যান্ট, শালা কুত্তা কোথাকার। বাস্কেটবল খেলার সময় মানুষ আর কি পরবে?’ আমি এরপর বের হয়ে চলে গেলাম এবং সেখানে আর জীবনেও ফেরত যাই নাই।”

বিকিনি/সুইমসুট- “আমরা সারাদিন নদীতে নৌকা চালাচ্ছিলাম। বেশ মজাদার একটা সময় যাচ্ছিলো। এরপরে তারা আমার টেন্ট-এর মধ্যে চলে আসে যখন আমি আমার পোশাক পাল্টাচ্ছিলাম।”

ইউনিভার্সিটি টি-শার্ট এবং কার্গো প্যান্ট- “এটা আসলে হাস্যকর যে কেউ আমাকে কখনোই জিজ্ঞেস করে নাই যে আমি কি ধরণের পোশাক পরে ছিলাম। বরং তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে যেহেতু আমি ধর্ষিত হয়েছি, তার মানে কি আমি আসলে একজন সমকামী? অথবা তারা জিজ্ঞেস করে আমি কি [ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে] লড়াই করার চেষ্টা করেছিলাম নাকি না। অথবা তারা জিজ্ঞেস করে কিভাবে সেটা [ধর্ষণ] আমি আমার উপরে হতে দিলাম। কিন্তু তারা কখনোই আমার পোশাকের কথা জিজ্ঞেস করে না।”

শাড়ী- “আমি একটা শাড়ী পরে ছিলাম। সেই একই পোশাক যা আমি বেশির ভাগ সময় পরে থাকতাম। শাড়ী পরতে আমার বেশ আরাম বোধ লাগতো। সেটা আমাকে আমার বাড়ি, পরিবার এবং পরিচয়ের কথা মনে করিয়ে দিতো। এখন শুধুমাত্র সেটা আমাকে সেই পুরুষের [ধর্ষণকারীর] কথা মনে করিয়ে দেয়।”

সেনাবাহিনীর যুদ্ধের ইউনিফর্ম- “সেনাবাহিনীর যুদ্ধের ইউনিফর্ম-একই সাথে আমার কাছে একটা বন্দুক ছিল। তবে তা কিছুই থামাতে পারলো না।”

Attribution Theory এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

Attribution- কোনো একটা জিনিসকে অন্য কোনো মানুষ বা জিনিসের কারণে ঘটেছে বলে মনে করা।

“Attribution (noun)- The action of regarding something as being caused by a person or thing.” [38]

ভিক্টিম ব্লেমিং-এর প্রক্রিয়াটি বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যে বেশ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন ধর্ষণের ভিক্টিমদের সম্পর্কে মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধি যাচাই করা হয় (নারী ভিক্টিমদের সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি)। [39] বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের একটি বড় অংশ ধর্ষণের ভিক্টিমদের সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি যাচাই করে প্রকাশ করেছে যে যারা কোনো অপরাধের ভিক্টিম হয়, অন্য মানুষ তাদেরকে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাদের জন্যে তাদেরকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করে। অপরাধের ভিক্টিমদের সাথে এই আশ্চর্জনক প্রক্রিয়া Attribution Theory দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। [40] একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ কিভাবে (অর্থাৎ কোন পদ্ধতির মাধ্যমে) অন্যদের প্রতি দোষ চাপিয়ে দেয়, বা অন্যদের দোষকে মানুষ কিভাবে বিবেচনা করে, তা সম্পর্কে Attribution Theory কথা বলে। রিসার্চ দেখায় যে ভিক্টিমদের প্রতি মানুষের এই দোষ চাপানোর প্রক্রিয়া বেশ নমনীয় এবং মানুষের বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যমূলক bias/পক্ষপাতের দ্বারা প্রভাবিত। এই পক্ষপাতের ফলে, মানুষের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার একটি মিথ্যা ব্যাখ্যার সৃষ্টি হয়, যা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। [41] [42] [43] [44] যে সকল মানুষ একটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করছে, তারা তাদের ব্যক্তিত্বের স্বভাবের কারণে তাদের নিজেদের পক্ষপাতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই, ভিন্ন মানুষের দ্বারা একই ঘটনাকে তাদের নিজেদের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ভাবে বিবেচনা এবং ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য ভিক্টিমদের প্রতি মানুষের উপব্ধিকেও প্রভাবিত করে। [45] অতএব, বিভিন্ন ব্যক্তিগত, মানসিক এবং পরিস্থিতিগত ফ্যাক্টর দ্বারা অন্যদের উপরে মানুষের দোষ চাপানোর প্রক্রিয়াটি সংগঠিত।

Attribution Theory-এর মাধ্যমে, গবেষকরা বুঝতে পারে মানুষ কিভাবে অপরাধের ভিক্টিমদের উপলব্ধি করে। Fiske & Taylor (১৯৯১) অনুযায়ী- “সামাজিক অনুধাবনকারীরা কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করে কোনো কারণগত ব্যাখাতে পৌঁছায়, তা সম্পর্কে Attribution Theory কাজ করে। কোন ধরনের তথ্যগুলি মানুষের দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং কিভাবে মানুষ সেই তথ্যগুলি মিলিত করে কারণগত বিচারে পৌঁছায়, তা Attribution Theory যাচাই করে।” [46] অতএব, Attribution Theory মানুষে ইনফরমেশন প্রসেসর হিসাবে বর্ণনা করে যারা তথ্য সংগ্রহ করে কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে। [47] Attribution Theory ধারণ করে যে মানুষ তাদের জীবনের ঘটনাগুলি স্বেচ্ছায় ব্যাখ্যা করে, এবং ধারণ করে যে ঘটনা ব্যাখ্যা করার সময় তারা যৌক্তিক চিন্তার পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এটি মানুষকে তাদের চারিপাশের বিশ্বকে বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। [40] Heider (১৯৫৮) দুটি ধরণের Attribution-এর মধ্যে পাথক্য করেছে, মূলত-

১) Internal Attribution- অর্থাৎ, মানুষ যখন তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্টের কারণে একটি নির্দিষ্ট ভাবে আচরণ করছে।

২) External Attribution- অর্থাৎ, যখন কোনো মানুষ তাদের পরিস্থিতির কোনো বৈশিষ্টের কারণে একটি নির্দিষ্ট ভাবে আচরণ করছে।

এই দ্বিধাবিভক্তি যখন ধর্ষণের কোনো পরিস্থিতির উপরে প্রয়োগ করা হয়, তখন বলা যেতে পারে যে ভিক্টিমদের উপরে বেশি দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় যখন Internal Attribution ব্যবহার করা হয় (অর্থাৎ যখন ফোকাস ভিক্টিমের উপরে থাকে)। অন্যদিকে বলা যেতে পারে যে, ভিক্টিমদের উপরে কম দোষ চাপানো হয় যখন External Attribution ব্যবহার করা হয় (যখন ফোকাস ভিক্টিমের পরিবর্তিতে পরিস্থিতির উপরে থাকে)। [48]

ভিক্টিম ব্লেমিং-এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্যে, বিভিন্ন থিওরির প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি যা বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে, তা হলো Defensive Attribution Hypothesis। [49] [50] [51] [52] [53] এই Hypothesis অনুযাই, ভিক্টিমের সাথে বিবেচিত ঐক্যবদ্ধ এবং ভবিষ্যতে একই ভাবে শিকার হওয়ার সম্ভাবনার উপরে ভিত্তি করে ভিক্টিমের উপরে দোষ কমানো বা বাড়ানো হয়। Defensive Attributions প্রেডিক্ট করে যে পর্যবেক্ষক এবং ভিক্টিমের সাথে বিবেচিত ঐক্যবদ্ধ বাড়ার সাথে সাথে ভিক্টিমের প্রতি একটি নেতিবাচক উপলব্ধি কমে যাবে। এটি একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যেন ভবিষত্যে নিজের সাথে একই ঘটনা ঘটলে যেন দোষ চাপানো না হয়। ভিক্টিম ব্লেমিং সম্পর্কে আরেকটি জনপ্রিয় থিওরি হলো Just World Theory। [54] [55] এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পৃথিবীকে ভালো এবং ন্যায্য হিহাবে বিবেচনা করার জন্যে মানুষের একটি অনুপ্রেরণামূলক প্রয়োজন রয়েছে। তাই, অনেকেই মনে করে যে আচরণগত ফলাফল মানুষের জন্যে প্রাপ্য এবং ধারণ করে যে মানুষ যা পায়, সেটাই তারা পাওয়ার প্রাপ্য, এবং তারা যতটুকু পাওয়ার প্রাপ্য, ততটুকুই তারা পেয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মধ্যে পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকারিতার একটি অনুভূতিকে বজায় রাখে। যদি তারা মনে করতো যে মানুষের সাথে কারণ ছাড়াই খারাপ জিনিস হওয়া সম্ভব, সেটা পৃথিবীকে বিশৃঙ্খল হিসাবে প্রমাণিত করতো এবং মানুষের নিয়ন্ত্রনবোধের সাথে সংঘর্ষে আসতো। অন্যদিকে, তারা যদি ভিক্টিমকে এমনভাবে উপলব্ধ করে যে তারাই তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে দোষী এবিং দায়ী, সেটা তাদের মধ্যে শৃঙ্খল, ভালো এবং ন্যায়সঙ্গত হিসাবে বিশ্বের আরামদায়ক দৃশ্যকে পুনরুদ্ধার করে।

রিসার্চ আমাদেরকে দেখায় যে ধর্ষণের ঘটনার অনেক ক্ষেত্রে, ভিক্টিম ব্লেমিং ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান। একটি অপরাদের ভিক্টিম হওয়ার সত্ত্বেও, ধর্ষণের ভিক্টিমদের উপরে এমন পরিমানের দোষ চাপানো হয় যে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের জন্যে তাদেরকেই দায়ী করা হয়। [56] [49] [57] [58] [59] [60] ভিক্টিমের উপরে দোষের মাত্রা প্রয়োগ করার সাথে বিভিন্ন variable জড়িত যার মধ্যে রয়েছে- [61]

১) উপলব্ধিকারীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

২) ভিক্টিমের বৈশিষ্ট।

৩) পরিস্থিতিগত ফ্যাক্টর।

তাই, ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে পর্যবেক্ষকের দ্বারা দোষের প্রয়োগ অসীম সংখ্যার ফ্লাকচুএটিং ভেরিএবল দ্বারা প্রভাবিত, যা প্রত্যেক ঘটনার উপরে আলাদাভাবে এবং unpredictable পদ্ধতিতে প্রভাবিত করে। মানুষ কেন এবং কিসের ভিত্তিতে ভিক্টিম ব্লেমিং করে, তা বুঝার জন্যে আমাদের সেই সকল অবদানকারী ফ্যাক্টরের কথা বিবেচনা করতে হবে, যেগুলোর ফলে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ধর্ষণের ভিক্টিমদের ছোট করা হয়, এবং তাদের উপরে দোষ চাপানো হয়। [62]

Attribution Theory/এট্রিবিউশন থিওরির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে একটা ধর্ষণের ভিক্টিমের ধরণ, আকার ও পোশাক (অর্থাৎ appearance) সেই ভিক্টিমকে দোষী সাব্যস্ত করতে মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। Attribution/এট্রিবিউশন বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন মানুষ অন্যদের আচরণ বুঝার জন্যে এবং ব্যাখ্যা করার জন্যে সেই আচরণের কারণগত অনুমান (causal inference) করে থাকে। এই থিওরি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির আচরণ তাদের internal causes/আন্তরিক কারণ এবং তাদের external causes/বহিরাগত কারণ-এর জন্যে ঘটছে। আন্তরিক কারণ হলো সেসব কারণ যা একজন মানুষের প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বহিরাগত কারণ হলো সেসব কারণ যা একজন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, যেমন একজন মানুষের পরিস্থিতি অথবা একজন মানুষের কারাপ/ভালো ভাগ্য। এট্রিবিউশন থিওরি দ্বারা ভিক্টিমের appearance-এর কারণে সেই ভিক্টিমকে অন্যরা কত পরিমানের দোষী সাব্যস্ত করবে, তা predict করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পোশাক পরা সর্বদা আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কর্মের কারণে সম্ভব হয়। একজন মানুষ মনে করতে পারে যে একজন ধর্ষণের ভিক্টিমের সাথে যা ঘটেছে সেটা আসলে সেই ভিক্টিমের আন্তরিক কারণে ঘটেছে। যেহেতু একজন ভিক্টিমের পোশাক সেই ভিক্টিমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই পরিস্থিতিতে বলা যেতে পারে যে একজন ভিক্টিমের পোশাকের জন্যে অন্যরা মনে করবে যে সেই ভিক্টিমটাই তার সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের “কারণ।” অর্থাৎ, ভিক্টিমের পোশাকের জন্যে ভিক্টিমের উপরে তার সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্যে একটা attribution দেওয়া হবে। এর কারণে বলা যেতে পারে যে এমন একটা পরিস্থিতিতে একটা ধর্ষণের ভিক্টিমকে আরো বেশি দোষী সাব্যস্ত করা হবে।

“Attribution theory provides a framework within which to understand how the appearance of a rape victim may influence attributions of victim responsibility. Attribution refers to the process of how people make causal inferences in understanding and explaining others’ behavior [63]. According to the theory, the causes of an individual’s behavior can be attributed to internal causes (those causes seemingly under the control of an individual such as an individual’s effort or ability) or external causes (those not under the control of an individual such as an individual’s situation or bad/good luck). Attribution theory can be used to predict the potential effect of the appearance of a victim on attributions of victim responsibility. For example, a clothed appearance is generally assumed to be internally caused through effort or ability. If an individual believes that what happened to a rape victim had something to do with internal causes, then it could be predicted that the victim’s clothed appearance, assumed to be under the victim’s control, would influence attributions made about the victim. Consequently, it could be predicted the victim would be assigned significant responsibility for the rape.” [64]

Theory of Ambivalent Sexism এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

ঐতিহ্যগত নারী-পুরুষ সম্পর্কের মৌলিক কাঠামোর দুটি বৈশিষ্ট বিবেচনা করুন-

১) পুরুষ এবং নারীদের লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান।

২) দুটি শ্রেণীর মানুষ একে অন্যের উপরে শক্তিশালীভাবে পরস্পর-নির্ভরশীল।

এর কারণে, লিঙ্গভিত্তিক মনোভব সর্বদা লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিধাদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। Glick & Fiske (১৯৯৬,১৯৯৯) [65] [66] এই প্রক্রিয়াকে “ambivalent sexism” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। বিশেষ করে, Theory of Ambivalent Sexism অনুযায়ী-

১) পুরুষদেরকে নারীদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা এবং মর্যাদা দেওয়া হয়।

২) নারী এবং পুরুষদেরকে তাদের সামাজিক ভূমিকা এবং বৈশিষ্টের ভিত্তিতে আলাদাপ্রাপ্ত করা হয়।

৩) যৌন প্রজনন এবং ঘনিষ্টতা নারী এবং পুরুষদের সম্পর্কের উপরে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা প্রভাব বিস্তার করে।

এই তিনটি ফ্যাক্টর “পুরুষতান্ত্রিকতা”, “লিঙ্গ-ভিত্তিক পার্থক্যকরণ” এবং “যৌন প্রজনন” বলে পরিচিত, যা লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে শত্রুতা এবং স্নেহবোধ- উভয়ের জন্ম দেয়। [67] Ambivalent Sexism-এর চারটি ভিন্ন রূপের সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

Hostile Sexism (HS) হলো (নারীদের প্রেক্ষাপটে) লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ককে প্রতিপক্ষের সম্পর্ক হিসাবে দেখা, যেখানে নারীদেরকে এমনভাবে উপলব্ধি করা হয় যেন তারা পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, এবং যেখানে বিবেচনা করা হয় যে নারীরা পুরুষদের ক্ষমতা দখল করতে চায়।

Benevolent Sexism (BS) হলো নারীদেরকে আদর্শিক, বিশুদ্ধ প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা, যাদেরকে সুরক্ষিত রাখা উচিত এবং সাপোর্ট করা উচিত এবং মনে করা যে নারীদের ভালোবাসা একটা পুরুষকে সম্পূর্ণ করে। তবে এটি, ধারণ করে যে নারীরা দুর্বল এবং শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত লিঙ্গিক ভূমিকার জন্যেই উপযুক্ত।

Hostility toward men (HM) পুরুষদের অধিপত্য এবং ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের উপরে তিক্ততাকে বোঝায়।

Benevolence toward men (BM) হলো পুরুষদের প্রতি আপেক্ষিক ইতিবাচক মনোভব, যা রক্ষাকারী এবং প্রদানকারী হিসাবে পুরুষদের ঐতিহ্যগত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার প্রশংসার উপরে ভিত্তি করা। একই সাথে এটি সেই সকল বিশ্বাসকে অন্তুর্ভুক্ত করে যে পুরুষদের গার্হস্থ্য এবং মাতৃ যত্নের জন্যে নারীদের প্রয়োজন লাগে (উদাহরণ- বাড়িতে পুরুষদের যত্ন করা)।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর উপরে ভিত্তি করা গবেষণা পরামর্শ দেয় যে যেসব মানুষ সেক্সিস্ট মনোবাব পোষণ করে, তারা Rape Myths-কে বেশি মাত্রায় সমর্থন করে সেসব মানুষদের তুলনায় যারা সেক্সিস্ট মনোভব পোষণ করে না। যেসব মানুষ লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার অতিহ্যগত ধারণাকে সমর্থন করে, তাদের ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করার সম্ভাবনা বেশি সেসব মানুষদের তুলনায় যারা লিঙ্গ সম্পর্কিত অপ্রথাগত ধারণা পোষণ করে। [68] [69] [70] নারীদের প্রতি Ambivalent Sexism-এর মাত্রা যাচাই করার সময়, Abrams et. al, (২০০৩) প্রকাশ করেছিল যে যেসব মানুষের Benevolent sexism (BS)-এর মাত্রা বেশি, তাদের দ্বারা পরিচিত মানুষের হাতে ধর্ষিত হওয়া ভিক্টিমদের দোষারোপ করার সম্ভাবনা বেশি সেসব মানুষদের তুলনায় যাদের Benevolent Sexism (BS)-এর মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। একই গবেষণার মধ্যে, Benevolent Sexist-দের দ্বারা সেই পরিস্থিতিতে থাকা নারীকে এমনভাবে উপলন্ধি করা হয়েছিল যে সেই নারীটা লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রথা লঙ্ঘন করার কারণে তারা আসলে দোষারোপের প্রাপ্য। বিপরীতে, সেই গবেষণায় দেখা গেছে যে Hostile Sexism (HS) যৌন সহিংসতাকে যুক্তিসঙ্গত হিসাবে উপস্থাপনা করতে কাজ করে, কেননা গবেষকরা Hostile Sexism (HS) এবং ধর্ষণ করার প্রবণতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। Canto et. al, (২০১৪)-এর Rape Myth Acceptance এবং Hostile Sexism (HS)-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকার গবেষণায় একই জিনিস দেখা গিয়েছিলো। বিশেষ করে, তারা খুঁজে পেয়েছিলো যে উভয় লিঙ্গের মধ্যে Rape Myth Acceptance-এর জন্যে, Hostile Sexism (HS) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী predictor। একই সাথে, নারীদের মধ্যে Benevolent Sexism (BS) তাদের Rape Myth Acceptance-এর জন্যে একটি predictor। [71]

পুরুষরা কেন পোশাক-কে ধর্ষণের “কারণ” বলে?

যেসব পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা বেশি এবং যেসব পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা কম, তাদের মধ্যে ধর্ষণ সম্পর্কিত ধারণা এবং মনোভবে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনার সাথে তাদের পরিস্থিতিগত প্রাসঙ্গিকতা জড়িত। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে সেই পুরুষরা নিজেরা ধর্ষণ করতো নাকি না। যেসব পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা বেশি, তারাই ধর্ষণকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করে এবং ধর্ষণকারীদের সমর্থন করে থাকে। একই সাথে, সেই পুরুষরা ধর্ষণের ভিক্টিমদের সমর্থন করে না। এই রিসার্চের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে একজন পুরুষের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা যত বেশি হবে (অর্থাৎ যত বেশি পরিস্থিতিগত প্রাসঙ্গিকতা); সেই একই পুরুষ আরেকটি পুরুষ ধর্ষণকারীকে তত কম দোষী সাব্যস্ত করবে। একই সাথে একজন পুরুষ যত বেশি ধর্ষণকারীদের সমর্থন করে (অর্থাৎ যত বেশি ব্যক্তিগত প্রাসঙ্গিকতা); সেই একই পুরুষ ধর্ষণকারীদের কম দোষী সাব্যস্ত করবে এবং ভিক্টিমদের বেশি দোষী সাব্যস্ত করবে।

“Furthermore, attitudes toward rape, rape victims, rapists, and belief in rape myths differentiate between men who report the highest likelihood to rape and men who are less likely to rape [72]. A man’s likelihood to rape is analogous to situational relevance, the likelihood that such an event could happen to him. Men reporting the highest likelihood to rape had more accepting attitudes toward rape, rapists, and rape myths, but less accepting attitudes toward rape victims [73]. Based on these studies, it might be predicted that the greater a man’s likelihood to rape (greater situational relevance), the less responsibility he will attribute to a male perpetrator. Likewise, the more accepting a man’s attitudes toward rapists (i.e., greater personal relevance), the less responsibility he will attribute to a perpetrator and the more he will attribute to a victim.” [74]

অন্যান্য ফ্যাক্টরকে ধর্ষণের কারণ বলে ধর্ষণকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা

পুরুষদের Rape Myth-এর সমর্থন করা তাদের নিজেদের যৌন আগ্রাসনে জড়িত হওয়ার প্রবণতাকে ন্যায্যতা দিতে এবং যুক্তিসঙ্গত হিসাবে উপস্থাপনা করতে কাজ করে। এই ধরণের myth, যা ধর্ষণের জন্য নারীদেরকে দোষারোপ করে, যা ধর্ষণের দাবিকে অবিশ্বাস করে এবং যা অপরাধীকে নির্দোষ হিসাবে সাব্যস্ত করে, নারী এবং পুরুষদের মধ্যে ভিন্নভাবে কাজ করে। ধর্ষণের পৌরাণিক কাহিনীগুলি যৌন আগ্রাসনের অপরাধের জন্য নির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারে, যেমন-

১) যেসব নারীরা পুরুষদেরকে tease করে, প্রভোকেটিভ পোশাক পরে অথবা যৌনতায় লিপ্ত থাকে, তাদেরকে ধর্ষণ করা ন্যায়সঙ্গত।

২) নারীরা যখন “না” বলে তখন তারা আসলে “হ্যাঁ” যোগাযোগ করছে।

৩) নারীরা আসলে ধর্ষিত হতে চায়।

“For men, rape myth acceptance served as a “means to rationalize and justify their own tendencies to engage in sexual aggression” [75]. Thus, myths that blame women for rape, disbelieve claims of rape, and exonerate the perpetrator operate differently in women and men [76] [77]. Rape myths can also provide cautionary tales of what could happen when women are incautious or unguarded (e.g., women invite rape by engaging in overtly sexual behavior or wearing provocative dress; only certain women are raped— those who drink too much, sleep around, or hang out in the wrong places). Finally, rape myths can be used as guidelines or instructions for the perpetration of sexual aggression (e.g., it’s okay to rape women who tease men, dress provocatively, or engage in sexual behavior; women mean yes when they say no; and women want to be raped).” [78]

Right Wing Authoritarianism (RWA) এবং ভিক্টিম ব্লেমিং

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ভিক্টিমদের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্যে তাদেরকেই আংশিকভাবে দোষী হিসাবে উপলব্ধি করা বেশ প্রচলিত একটা ঘটনা। গবেষকরা অনেক পরিশ্রম খাটিয়ে ভিক্টিম ব্লেমিং এর অবদানকারী ভ্যারিয়েবলগুলি আলাদাপ্রাপ্ত করেছে। [62] [79] ভিক্টিমের বৈশিষ্টের মধ্যে অনেকগুলো অধ্যয়ন খুঁজে পেয়েছে যে ভিক্টিমদের শারীরিক ধরণ- যেমন পোশাক, [1] প্রকাশিত ত্বকের পরিমাণ [80] এবং sexualization [81] হলো সেসব ফ্যাক্টর্স যা অন্যদের উপলব্ধির মধ্যে ভিক্টিমদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। যেহেতু ভিক্টিম ব্লেমিং শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকদের মনের মধ্যে একটি পক্ষপাত/bias হিসাবে বিদ্যমান, ভিক্টিম ব্লেমিং শুধুমাত্র ভিক্টিমের পোশাকের উপরে নির্ভর করে না।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাকে প্রশমিত করার মাধ্যমে ভিক্টিম ব্লেমিং লিঙ্গ-ভিত্তিক অনুক্রমকে আরো শক্তিশালী করে তুলে এবং ভিক্টিম ব্লেমিং একই সাথে সমাজের বিদ্যমান লিঙ্গ-ভিত্তিক স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে কাজ করে। [82] ভিক্টিমদের অবমাননার জন্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রেডিক্টর হলো পর্যবেক্ষকদের নিজেদের রক্ষণশীল মতাদর্শ। [83] ভিক্টিম ব্লেমিং করার প্রবণতার সাথে লিঙ্গ-ভিত্তিক রক্ষণশীল মতাদর্শের ভূমিকার পিছনে অনেক গবেষণা করা হয়েছে, তবে দোষের নির্দিষ্ট বিচার করার পিছনে একটা ব্যাপক রক্ষণশীল মতাদর্শ কি ভূমিকা পালন করে, তা এতটা স্পষ্ট নয়। [84] [71]

ভিক্টিম ব্লেমিং-এর প্রক্রিয়ার মধ্যে Right Wing Authoritarianism (RWA) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে পারে। RWA হলো তিনটি সম্পর্কিত ভ্যারিয়েবল-এর covariation:

১) স্বৈরাচারী অধিনস্ততা

২) স্বৈরাচারী আগ্রাসন

৩) প্রচলিততা

স্বৈরাচারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ মেনে চলে, সামাজিক পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সামঞ্জস্যতা, রক্ষণশীলতা এবং নিরাপত্তাকে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করে। [85] [86] RWA-এর অদ্ভুত বৈশিষ্টের কারণে, তা ভিন্নমতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাবের একটি প্রেডিক্টের। কেননা, RWA-এর কারণে, ভিন্নমতাবলম্বী জনগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যগত আদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে একটি হুমকি হিসাবে উপলব্ধি করা হয়। [87] ধারাবাহিকভাবে, স্বৈরাচারীরা সেসব নারীদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা প্রয়োগ করে, এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা নিয়ে আচরণ করে, যারা প্রথাগত লিঙ্গ নিয়মকে অতিক্রম করে। [88] [89] এমনকি, রিসার্চ-এ দেখা গেছে যে যাদের RWA-এর মাত্রা বেশি, তারা Benevolent Sexism (BS) [89] এবং Rape Myth [90]-উভয়কে সমর্থন করে থাকে। যাদের মধ্যে Benevolent Sexism (BS)-এর মাত্রা বেশি, তারা ধর্ষণের ভিক্টিমদের বেশি মাত্রায় দোষারোপ করে, কেননা তারা ভিক্টিমদের আচরণকে অগ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা এবং ঐতিহ্যগত লিঙ্গিক নিয়মের বিরুদ্ধে হিসাবে বিবেচনা করে। [68] তাই, stranger harrassment-এর sexualized victims-দের ক্ষেত্রে, তাদের ভিক্টিম ব্লেমিং-এ Right Wing Authoritarianism (RWA) একটি তৃতীয় variable হিসাবে প্রভাব বিস্তার করে। [91]

রিসার্চ অনুযায়ী, একটি sexualized appearance স্পষ্ট লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ভিক্টিমদের উপলব্ধির মধ্যে একটি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। [81] [92] তবে, ক্ষুদ্র সহিংসতার (example: stranger harassment) নারী ভিক্টিমদের উপলব্ধির মধ্যে একটি sexualized appearance কিরকম প্রভাব বিস্তার করে, তার উপরে বেশি একটা মনোযোগ দেওয়া হয় না। তাই, নিচের রিসার্চ-টি যাচাই করার চেষ্টা করেছে যে মানুষের রক্ষণশীল মতাদর্শ (যা RWA দ্বারা নির্ধারণ করা) ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্যে sexualized নারী ভিক্টিমদের উপরে ভিক্টিম ব্লেমিং-এ কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাকি না।

পূর্ববর্তী রিসার্চ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ [93] [94], এই গবেষণায়-ও দেখা গেছে যে পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপটের উপরে ভিত্তি করে stranger harrassment-এর তীব্রতার উপলব্ধি পরিবর্তন হয়। রাস্তায় ঘটে যাওয়া stranger harassment-কে একটা উদযাপনের মধ্যে ঘটে যাওয়া stranger harassment-এর তুলনায় আরো বেশি ভয়ানক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণে একটি double standard উঠে আসে। একই অপরাধকে কম ভয়ানক হিসাবে বিবেচনা হতে পারে শুধুমাত্র এই কারণে যে সেই অপরাধটি এমন একটি পরিবেশে ঘটেছে, যেখানে পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপটে যৌনতা যুক্ত ছিল- যেমন একটি house party-এর মধ্যে। যদিও পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মানুষের মধ্যে stranger harassment-এর তীব্রতার উপলব্ধি পরিবর্তন হলেও, পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপট ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মাত্রার উপর এই গবেষণায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।

বরং, এই গবেষণার ফলাফল পূর্ববর্তী রিসার্চ-এর মতন [1] [81] [74] প্রমান করে যে stranger harassment-এর ক্ষেত্রেও, মানুষ সেসব ভিক্টিমদের বেশি মাত্রায় দোষারোপ করে, যারা একটি sexualized appearance গ্রহণ করেছিল। তাই, ক্ষুদ্র লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার পরিস্থিতির মধ্যেও, ভিক্টিমদের ধরণের উপরে ভিত্তি করে তাদের সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধির মধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে, সেই ঘটনার অভিনেতাদের ভূমিকা স্মপর্কে উপলব্ধি উল্টিয়ে যায়- ভুক্তভোগীকে আসামি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

Stranger Harassment-এর ভিক্টিমদের দোষারোপ করার জন্য RWA যৌথভাবে সেই ভিক্টিমের-এর sexualization-এর উপলব্ধির সাথে কাজ করে। বিশেষ করে, আমরা দেখেছি যে গড় এবং উচ্চ স্তরের RWA সহ লোকেরা stranger harassment-এর sexualized ভিক্টিমদের বেশি পরিমাণে দোষারোপ করে, যেখানে নিম্ন স্তরের RWA সহ লোকেদের জন্য ভিক্টিমদের sexualization অনুসারে দোষারোপের মাত্রা পরিবর্তিত হয় না।

স্বৈরাচারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেসব নারীদের বিরুদ্ধে সত্রুতা পোষণ করে, যারা ঐতিহ্যগত লিঙ্গিক আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে। [88] [89] স্বৈরাচারীরা আরো বেশি মাত্রায় Benevolent Sexism (BS)-কে সমর্থন করে থাকে, যার কারণে ভিক্টিমদের উপরে স্বৈরাচারীদের দোষ প্রয়োগের মাত্রা প্রভাবিত হয়। [68] এইভাবে, স্বৈরাচারীদের মতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা “বিপথগামী” নারীদের “শাস্তি” দিতে কাজ করে, এবং নারীদের উপর পুরুষদের অধিপত্যকে বজায়ে রাখে। [84]

এই গবেষণার ফলাফলের একটি সম্বাভ্য ব্যাখ্যা হলো যে গড় এবং উচ্চ স্তরের RWA সহ লোকেরা stranger harassment-এর sexualized ভিক্টিমদের বেশি পরিমাণে দোষারোপ করে কারণ[90]-

১) তারা ভিক্টিমদেরকে “বিপথগামী” হিসাবে বিবেচনা করে।

২) তারা ভিক্টিমদের পোশাক-কে “প্রভোকেটিভ” হিসাবে বিবেচনা করে।

৩) তারা ভিক্টিমদের আচরণ-কে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গগত নিয়মের বিরুদ্ধে হিসাবে বিবেচনা করে।

এবং তাই, ডানপন্থী স্বৈরাচারীরা ভিক্টিমদেরকে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্যে তাদেরকেই দোষী বলে মনে করে। এই ভিক্টিম ব্লেমিং করার প্রবণতা বিশেষ করে উচ্চ মাত্রার সহ লোকেদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে- যারা যারা এই রক্ষণশীল এবং পুরুষতান্ত্রিক আদর্শগুলি অভ্যন্তরীনভাবে গ্রহণ করেছে যে ভিক্টিমদের দোষারোপ করা একটি শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া হয়ে পরে, কেননা তাদের মতে সেই ভিক্টিমরা লিঙ্গগত নিয়মকে ভঙ্গ করেছে। [91]

“পাগল ধর্ষক”-এর উপকথা

ধর্ষণের বিরুদ্ধে অনেক আইন রয়েছে যা নারীবাদী প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করে। কেননা সেই আইনগুলি “পাগল ধর্ষক”-এর myth/উপকথার উপরে ভিত্তি করা। এই myth/উপকথাটি ধারণ করে যে যে সকল পুরুষ ধর্ষণ করে থাকে, তারা আসলে sadistic, হিংস্র আক্রমণকারী, যারা যৌনভাবে বিপথগামী, এবং যারা সহিংসতা এবং শারীরিক শক্তির মাধ্যমে তাদের ভিক্টিমের উপরে আক্রমণ করে থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে, সমাজবিজ্ঞান থেকে পাওয়া data এই myth/উপকথাকে সম্পূর্ণভাবে debunk/খণ্ডন করে এবং দেখায় যে ধর্ষণকারীরা সাধারণত মানসিকভাবে স্বাভাভিক হয়ে থাকে। তার উপর দিয়ে, অনেক রিসার্চ-এ দেখা গেছে যে বেশিরভাগ নারীরা তাদের ধর্ষণকারীদের চিনে থাকে। এর পাশাপাশি, খুব কম পরিমানের ধর্ষণের মধ্যে ধর্ষণ থেকে আলাদা কোনো সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত থাকে (যেমন মারধর, খাবার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি)। “পাগল ধর্ষক”-এর /উপকথা খণ্ডন করার নারীবাদী প্রচেষ্টার সত্ত্বেও, এই উপকথাটি ব্যাপকভাবে সমাজে প্রচলিত। জনসাধারণের কাছে এই জিনিসটা বুঝানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পরিচিতদের হাতে ধর্ষিত হওয়াটাও যে আসলে জোরপূর্বক ধর্ষণ। এমনকি Susan Estrich (১৯৭৮) বিভিন্ন নারীবাদী স্কলারদের কথা তুলে ধরে বলেছেন যে সমাজের মধ্যে যা আমরা “যৌনতা/sex” হিসাবে বিবেচনা করি, তা আসলে বলপ্রয়োগের উপরে ভিত্তি করা।

“In reality, these new laws substantially undermine feminist efforts. They do so by reinforcing the myth that men who rape are “brutish male aggressors … [and] sex crazed deviant sociopaths … [who are] violent and sadistic [and] use extreme force to violate [their] victim.” [95] Modem social science data debunks this myth and suggests that the average rapist is psychologically normal. [96] Moreover, many studies suggest that most women know their rapists and that only a small portion of rapes involve violence extrinsic to the rape itself. [97] While a significant part of the feminist agenda has been the deconstruction of this myth, especially as it relates to the campaign for public recognition that “acquaintance rape” is also forcible rape, the “myth of the crazed rapist” remains deeply entrenched.” [98] [99]

ধর্ষণকারীরা কি নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না?

জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে একটি সাধারণ উপলব্ধি হলো যে তারা গলির চিপার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাইকোপ্যাথ যারা ভিক্টিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে, এবং যারা তাদের আচরণ এবং আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সমাজ বৈজ্ঞানিক রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারি যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে এই চিত্রটি আইনি স্তরে বিদ্যমান, এবং পুলিশ অফিসার, প্রসেকিউটর, বিচারপতি এবং জুরির সদস্যের মধ্যেও এই চিত্রটি বেশ প্রচলিত। এমনকি ধর্ষণের অনেক ভিক্টিম তাদের অভিজ্ঞতাকে ধর্ষণ ছাড়া অন্য একটা জিনিস হিসাবে বর্ণনা করে কারণ তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণটি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণের উপলব্ধির সাথে মিলে না।

এই চিত্রটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার সত্ত্বেও, তার পিছনে কোনো তথ্য বা প্রমান নেই। এই চিত্রটির বিরুদ্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো-

১) যেমনটি নারীবাদীরা গত দশক ধরে বলে আসছেন, বেশিরভাগ নারী অপরিচিতদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয় না। অপরিচিতদের হাতে নারীরা অবশ্যই ধর্ষিত হয়ে থাকে, তবে স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী ৭৫% ধর্ষণের ভিক্টিম তাদের পরিচিতদের হাতে ধর্ষিত হয়ে থাকে।

২) যেসব পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করে থাকে, তারা কোনোভাবেই মানসিকভাবে অসুস্থ নয়।সমাজ বৈজ্ঞানিক রিসার্চ অনুযায়ী, ৫%-এর ও কম ধর্ষণকারী ধর্ষণের সময় কোনো মনোব্যাধিতে ভুগছিল।

নারীদের যৌনতার সাথে সম্মুখীন হয়ে, ধর্ষণকারীদের অসহায়ত্ত্বার দাবির সত্ত্বেও এমন কোনো এভিডেন্স নেই যা দেখায় যে ধর্ষণকারীরা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

Steven J. Morse (১৯৯৮) অনুযায়ী- “বেশিরভাগ যুক্তি যা সহজেই পরামর্শ দেয় যে যৌন আবেগ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তা ধারণাগতভাবে এবং প্রমাণিকভাবে অসমর্থিত (conceptually and empirically unsupported)।”

Bruce J. Winick (১৯৯০) অনুযায়ী- “একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা অসম্ভব এবং একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা হয় নি- দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।”

Paul Schewe & William O’Donohue (১৯৭২) অনুযায়ী- “এই পর্যায়ে, এটি পরিষ্কার যে বিপথগামী যৌন উত্তেজনা ধর্ষণের একটি প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত কারণ নাও হতে পারে, কারণ কিছু গবেষক রেপিস্ট এবং নন-রেপিস্ট জনসংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।”

Check & Malamuth (১৯৮৫) অনুযায়ী- অনেক কলেজ বয়সী পুরুষ নিজেরা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে যদি তারা কোনো নেতিবাচক পরিণামের সম্মুখীন না হতো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ধর্ষণকারীরা তুলনামূলকভাবে “স্বাভাবিক” হয়ে থাকে। এই নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্যে দেখা গেছে যে ৩৫% পুরুষ ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছিল যদি তারা সেই অপরাধের জন্যে ধরা না খেতো।

Katherine Baker অনুযায়ী- “যেসব পুরুষ ধর্ষণকারী হয়ে থাকে, তারা এতটাই “স্বাভাবিক” যে মনোবিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যে ‘অস্বাভাবিকতা”-এর কোনো ধরণের প্রমান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।”

যেসব পুরুষরা ধর্ষণকারী হয়ে থাকে, তাদেরকে একটি মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাকি পুরুষ জনসংখ্যার থেকে আলাদাপ্রাপ্ত করা অসম্ভব। অবশ্যই, ধর্ষণকারীদের কিছু শনাক্তকারী বৈশিষ্ট রয়েছে, যা তাদেরকে নন-রেপিস্ট থেকে আলাদাপ্রাপ্ত করে; তবে এই বৈশিষ্টগুলি মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সেগুলি সামাজিকভাবে গঠিত। অতএব, যেসব পুরুষ ধর্ষণ করেছে, অথবা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে, তারা বেশি মাত্রায়, Rape Myth, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং যৌনতা সম্পর্কে বাঁধাধরা ধারণাকে (sexual stereotypes) সমর্থন করে থাকে। মানসিকভাবে বিপথগামী হওয়া দূরের কথা- যেসব পুরুষ ধর্ষণ করে, তারা শুধুমাত্র যৌন ভূমিকার নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আদর্শকে অভন্তরীণভাবে গ্রহণ করেছে।

“Taken together, these beliefs reveal a public image of rapists as “psychopaths lurking in dark alleys waiting to pounce on any likely victim and inflict their uncontrollable desires upon her.”‘ [100] Social science research suggests that this image also prevails among members of the legal system, including police officers, [101] [102] [103] prosecutors, [104] [105] [106] judges, [107] and jurors. [108] [109] [110] Many rape victims characterize their experience as something other than rape because they were not victimized in accordance with public perceptions of rape. [111] [112]

Despite its prominence, the image of the crazed rapist is unsupported in fact. First, as feminists have been pointing out for decades, most women are not raped by strangers. While stranger rape clearly occurs, statistics indicate that over seventy-five percent of rape victims are raped by someone they know. [113] Second, most men who rape adult women are neither mentally ill nor compulsive. Social science studies suggest that “less than 5 percent of rapists are psychotic at the time of the commission of the rape.’ [114] In addition, despite sex offenders’ claims of helplessness in the face of female sexuality, there is no evidence that sex offenders are unable to control their actions. [115] As Katharine Baker notes, many researchers conclude that “men who rape are ‘normal’ to the extent that psychologists fail to find evidence of abnormality. ‘ [116] In fact, men who rape are, from a psychopathology standpoint, essentially indistinguishable from the male population as a whole. [117] [118] [119] [120] To be sure, men who rape do share some identifiable characteristics distinguishing them from the non-rapist population. Those characteristics, however, tend to be socially constructed rather than related to psychopathology. Thus, men who have raped or who admit to a likelihood of committing rape have greater acceptance of rape myths, violence against women, and sexual stereotypes. [121] [122] Far from being mentally deviant, men who rape have simply internalized certain cultural and sex role norms.” [99]

মানসিকভাবে স্বাভাবিক মানুষ ধর্ষণকারী হয়ে থাকে

একটি সাধারণ ধারণা হলো যে ধর্ষণকারীরা বিকৃত আসামী, যারা সংখ্যায় কম, এবং যাদেরকে সহজেই চেনা যায়। তবে,গত ৫০ বছরের গবেষণা স্পষ্টভাবে প্রমান করে যে ধর্ষণকারীরা কোনো ভাবেই সংখ্যায় কম না, এবং তাদেরকে “বিকৃত” হিসাবেও শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। ধর্ষণকারীদের জনসংখ্যাকে কোনোভাবেই “ছোট” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। নিচে এর সাপেক্ষে কিছু গবেষণা উল্লেখ করা হয়েছে-

১) Mary P. Koss, (1998) Hidden Rape: Sexual Aggression and Victimization in a National Sample of Students in Higher Education, in Rape And Sexual Assault,- ১৯৮৮ সালে, United States-এর মধ্যে ৬১০০ কলেজের ছাত্রদের দেশব্যাপী জরিপে ১২-টি কলেজ বয়সী পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ ধর্ষণ করেছে বলে স্বীকার করে।

২) Karen R. Rapport & C. Dale Posey, (1991) Sexually Coercive College Males, in Acquaintance Rape: The Hidden Crime- ৪৩% কলেজ বয়সী পুরুষ জোরপূর্বক যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে বলে স্বীকার করে। তাদের জবরদস্তির range নারীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করা থেকে শুরু করে নারীদের উপরে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করা পর্যন্ত ছিল। এই গ্রুপের পনের শতাংশ (১৫%) পুরুষ স্বীকার করে যে তারা তাদের পরিচিতদের ধর্ষণ করেছিল; এবং এগারো শতাংশ (১১%) পুরুষ স্বীকার করেছিল যে তারা নারীদের উপরে শারীরিক সংযম ব্যবহার করেছিল বলে স্বীকার করে।

৩) Eugene J. Kamin, (1969) Selected Dyadic Aspects of Male Sex Aggression- কলেজে প্রবেশের পর থেকে ২৫% কলেজ বয়সী পুরুষ যৌন জবরদস্তিমূলক আচরণে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।

৪) Mary P. Koss & Cheryl J. Oros, (1982) Sexual Experiences Survey: A Research Instrument Investigating Sexual Aggression and Victimization- ১৮৪৬ কলেজে বয়সী পুরুষদের একটি random sample-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “তুমি কি কখনো এতটাই যৌনভাবে উত্তেচিত হয়েছিলা যে নারীটা না চাওয়ার সত্ত্বেও, তুমি নিজেকে থামাতে পারো নাই?” তাদের মধ্যে ২৩% উত্তরে, “হ্যা” বলে। যদিও এই পুরুষরা একাত্তরের যুধ্যের সময় পাকিস্তান সৈন্যদের মতন আচরণ করে নাই, তাদের অপরাধকে অবশ্যই “ধর্ষণ” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

৫) James V.P. Check & Neil Malamuth, (1985) An Empirical Assessment of Some Feminist Hypotheses About Rape, International Journal of Women’s Studies- এটি নারীবাদী গবেষণা সাহিত্ত্বের একটি তাত্বিক বিশ্লেষণ, যেখানে দেখা গেছে যে যেসব পুরুষ ধর্ষণ করে থাকে, তারা এতটাই “স্বাভাবিক” যে মনোবিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যে “অস্বাভাভিকতার” কোনো ধরণের প্রমান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।

৬) Koss, M. P., Leonard, K. E., Beezley, D. A., & Oros, C. J. (1985). Nonstranger sexual aggression: A discriminant analysis of the psychological characteristics of undetected offenders. Sex Roles– এই গবেষণায় দেখা গেছে যে পুরুষদের যৌন আগ্রাসনের মাত্রা Psychopathic Deviate Scale-এর উচ্চ মাত্রার স্কোরের সাথে কোনো ধরণের সম্পর্ক রাখে না। Psychopathic Deviate Scale হলো Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)-এর একটি অংশ, যা ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ নেওয়ার মাধ্যমে তাদের score response-কে সেসব ব্যক্তিদের score respose-এর সাথে সম্পর্ক যাচাই করে, যারা মনোব্যাধিতে আক্রান্ত।

৭) Lucy W. Taylor, (1993) The Role of Offender Profiling in Classifying Rapists: Implications for Counselling- কারাগারে ধর্ষকদের নিয়ে কাজ করা মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে ধর্ষকদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার মাত্রা দুই (২%) থেকে বিশ শতাংশের (২০%) মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ধর্ষণের জন্য আইনিভাবে দোষী সাব্যস্ত পুরুষদের অন্যান্য ধর্ষকদের তুলনায় সাইকোপ্যাথলজি থাকার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তারাই এমন পুরুষ যারা পর্যাপ্ত বার এমনভাবে ধর্ষণ করেছে যা আইনিভাবে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট গুরুতর ছিল।

গবেষকরা রেপিস্ট এবিং নন-রেপিস্ট জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেও, তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ধর্ষণটি ছাড়া, এরকম কোনো প্রমান নেই, যা objectively ইঙ্গিত দেয় যে বেশিরভাগ ধর্ষণকারী বিকৃত মানসিকতা ধারণ করে। তবে, ধর্ষণ করার প্রবণতাকে কিছু objective variable-এর সাথে যুক্ত করা যায়। ধর্ষণ সম্পর্কে গবেষণা প্রকাশ করে যে ধর্ষণের ব্যাপকতার সাথে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রক্রিয়া পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত, যেমন- লিঙ্গ-ভিত্তিক অসমতার সমর্থন, ক্ষতিকর এবং নারী-বিদ্বেষী পর্নোগ্রাফি, এবং একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলার মাত্রা। একই সাথে, ধর্ষণ করার self-report-এর সম্ভাবনার সাথে Rape Myth-এর সমর্থন, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সমর্থন এবং ঐতিহ্যগত লিঙ্গ-ভিত্তিক ভূমিকা অনুযায়ী বাঁধাধরা ধারণা রাখা খুবই শক্তিশালীভাবে সম্পর্কিত।

যেসব রাষ্ট্রের ধর্ষণের মাত্রা বেশি, সেই মাত্রাটি প্রায় ৫ থেকে ১০ গুন বেশি সেসব রাষ্ট্রের তুলনায় যেখানে ধর্ষণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। তাই, ধর্ষণের ব্যাপকতা সাম্প্রদায়িক আদর্শের সাথে জড়িত। এই তথ্যটি পরামর্শ দেয় যে ধর্ষণ এমন একটি অপরাধ যা সাংস্কৃতিকভাবে বিপথগামী হওয়ার পরিবর্তে, তা সাংস্কৃতিকভাবে নির্দেশিত। ধর্ষণকে উত্সাহিত করে এমন সামাজিক নিয়মগুলির ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই নিয়মগুলিকে ধরে রাখা পুরুষদের শ্রেণীকে “কম সংখ্যক” এবং “অস্বাভাবিক” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

এই একই জিনিস নারীবাদী গবেষকরা বলে আসছেন। Catherine A. Mackinnon (1989) যুক্তি দেখান যে পুরুষদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ধর্ষণের অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়, এবং তাই নারীরা ধর্ষণের অভিযোগ করে না, কারণ আইনি ব্যবস্থা নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণকে উপলব্ধি করে না। Mackinnon নিজে বলেন- “নারীবাদী বিশ্লেষণে, ধর্ষণ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা নৈতিক লঙ্ঘন বা ব্যক্তিগত আদান-প্রদানে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং গোষ্ঠীগত পরাধীনতার বিস্তারিত এবং পদ্ধতিগত প্রসঙ্গের মধ্যে সন্ত্রাসীর ও নির্যাতনের একটি কাজ।”

“The first argument that was proffered in the legislative history suggests that, because rapists constitute a “small class of depraved criminals,” [123] they can be distinguished. As explained below, however, the last twenty-five years of research clearly demonstrate that the class of rapists is neither small nor particularly likely to be depraved. In a 1988 nationwide survey of more than 6100 college students, one in twelve college men admitted to committing rape. [124] Another study found forty-three percent of college males reporting that they had engaged in coercive sex. [125] The coercion ranged from ignoring women’s protests to using physical force. [126] Fifteen percent of this group acknowledged committing acquaintance rape; eleven percent admitted using physical restraint. Twenty- three percent of a random sample of 1846 college-age men responded “yes” to the question: “Have you ever been in a situation where you became so sexually aroused that you could not stop yourself even though the woman didn’t want to? [127] These men may not all have been committing acts that resemble the acts of the soldiers at My Lai or the stranger with an ice pick, but they were all committing rape. [128] “Small” simply does not describe the size of the rapist class.

Numerous studies have also found that men who rape are “normal” to the extent that psychologists fail to find evidence of abnormality. [129] Male levels of sexual aggression do not correlate with elevated scores on the Psychopathic Deviate scale. [130] One well-cited study found that thirty-five percent of college men indicated a likelihood to rape if they were sure that they could get away with it. Psychologists working with rapists in prison report that the incident of mental illness among rapists varies from only two to twenty percent. [131] Researchers have consistently failed to find significant psychological differences between the rapist and nonrapist populations.” [132] There is simply no evidence, save the rape itself, suggesting that all or even most rapists are objectively depraved.

Nonetheless, a tendency to rape can be linked to objective variables. Macrosociological research on rape strongly suggests that the prevalence of rape is positively correlated with a variety of social phenomena, including the acceptance of gender inequality, the prevalence of [harmful and sexist] pornography, and the degree of social disorganization in a community. [133] The self-reported likelihood to rape is also strongly related “to acceptance of rape myths, acceptance of violence against women, and sex role stereotyping.’ [134] States with a high incidence of rape have a rate that is five to ten times greater than states with a low incidence of rape, thus suggesting that the prevalence of rape is linked to community norms. [135] What this suggests, in contradistinction to the legislative assumption and in support of feminist theory on the subject [136] is that rape is culturally dictated, not culturally deviant. Given the prevalence of the social norms that encourage rape, one can hardly define the class of men who hold these norms as abnormal.” [137]

ধর্ষণ কোনো সামাজিক বা যৌন ব্যতিক্রম নয়

কল্পনা করুন যে কেউ আপনার মাথায় বন্দুক ধরেছে এবং আপনাকে তাদের সাথে যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। এমন একটি দৃশ্য ধর্ষণ। একইভাবে, যখন একজন নারীর জীবনকে ঘিরে সামাজিক, পারিপার্শ্বিক এবং অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরগুলো এমন হয় যে তারা না চাইলেও যৌনতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়, তখন সেটাকেও ধর্ষণ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। এমনকি যখন মহিলাটি তার “না” মৌখিকভাবে প্রকাশ করে না, তখনও এটি ধর্ষণ কেননা অনেক ক্ষেত্রেই, “না” বলার ফলে তাদের স্বামীর কাছ থেকে ক্ষতি বা নির্যাতনের সম্মুখীন হতে পারে।

আমাদের সমাজের মধ্যে বেশির ভাগ বিদ্যমান যৌনতা আসলে যৌনতা নয়, বরং ধর্ষণ। বিভিন্ন নারীবাদী স্কলার, যেমন Catherine MacKinnon বলেছেন যে সাধারণ বিষমকামিতা নারীদের বিরুদ্ধে এমন সহিংসতার উপরে ভিত্তি করা যে দৈনন্দন যৌনসঙ্গম এবং যৌন সহিংসতার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব।

আমাদের মনের মধ্যে “যৌনতা” শব্দটি ভালোবাসা, প্রেম এবং romance জাতীয় ধারণার সাথে যুক্ত। তবে, যৌনতার এমন একটি চিত্র সমাজের বেশির ভাগ নারী উপভোগ করতে পারে না। “যৌনতা” অর্থাৎ সম্মতিমূলক, আনন্দদায়ক যৌনতা সমাজের মধ্যে একটি বিশেষাধিকার যা খুব কম মানুষ উপভোগ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেমন, ১০০% নারী বিবাহের প্রথায় আবদ্ধ থাকলে, তারা তাদের স্বামীর হাতে আইনগততভাবে ধর্ষিত হতে পারে, যেখানে তার স্বামীকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করা হবে না। একই সাথে, নারীদের যৌন আনন্দকে সাধারণ বিষমকামী যৌনকর্মের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। কোনো নারী যদি বিষমকামী সম্পর্কের মধ্যে অর্গাজম উপভোক করে, তোলে সেটি তাদের বিশেষাধিকার বা privilege। পদ্ধতিগত স্তরে, নারীদের জন্যে “ভালো, আনন্দদায়ক” যৌনতা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

Germaine Greer একজন দ্বিতীয় তরঙ্গ নারীবাদী, যিনি সমাজের মধ্যে ধর্ষণ সংস্কৃতির প্রভাব তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে এর ফলে, ভালো আনন্দদায়ক যৌনতা অদৃশ্য হয়ে উঠেছে, এবং সমাজের দৈনন্দিন যৌনতার চর্চা আসলে ধর্ষণের চর্চা। উনার বই, The Female Eunuch-এর মধ্যে তিনি সমাজের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে নারীদের যৌন আনন্দের অভাবকে তুলে ধরেছেন। নিচে উনার ধর্ষণের মডেলের ছবি দেওয়া হয়েছে এবং ছবির ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

নীল বৃত্ত- আমাদের সমাজে যেভাবে যৌনতা বিদ্যমান, অর্থাৎ “সাধারণ বিষমকামিতা।”

কমলা বৃত্ত- যেই সকল যৌনতার মধ্যে নারীদের যৌন আনন্দের উপস্থিতি নেই অর্থাৎ, “আনন্দহীন যৌনতা।”

হলুদ বৃত্ত- যেই সকল ধর্ষণ দৈনন্দিন যৌনকর্ম হিসাবে লুকিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ “দৈনন্দিন ধর্ষণ।”

লাল বৃত্ত- “আক্রমণাত্মক ধর্ষণ”।

সবুজ বৃত্ত- “ভালো আনন্দদায়ক যৌনতা” অর্থাৎ যেই যৌনতা পারস্পরিক আনন্দের উপরে ভিত্তি করা। “ভালো আনন্দদায়ক যৌনতা” সাধারণ বিষমকামিতার বাহিরে।

এই তথ্যটি পরামর্শ দেয় যে ধর্ষণ এমন একটি অপরাধ যা সাংস্কৃতিকভাবে বিপথগামী হওয়ার পরিবর্তে, তা সাংস্কৃতিকভাবে নির্দেশিত। ধর্ষণকে উত্সাহিত করে এমন সামাজিক নিয়মগুলির ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই নিয়মগুলিকে ধরে রাখা পুরুষদের শ্রেণীকে “কম সংখ্যক” এবং “অস্বাভাবিক” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। [138]

পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার

যখন ধরেই নেওয়া হয় যে পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করে নারীদের আচরণ এবং পোশাক নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, তখনি পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষাধিকার দেওয়া হয়। যখনি আমরা শুনতে পাই যে ধর্ষণের কোনো অপরাধ ঘটেছে, সামাজিক উপলব্ধির মধ্যে আমরা এই বিশেষাধিকারের প্রতিফলন দেখতে পারি–যখন সমাজের মানুষ সেই ধর্ষণের ভিক্টিমকে “ছোট পোশাক” না পরার “পরামর্শ” দেয়। এই “পরামর্শ” প্রকাশ করে যে সমাজের দ্বারা পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিবেশের একটি অপরিবর্তনীয় এবং এমনকি বিপজ্জনক দিক হিসাবে বিবেচিত হয়। এবং তাই, যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যে নারীদের আচরণ তাদের নিজেদেরকেই পরিবর্তন করতে হবে। তবে, নারীদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে পুরুষদেরকে তাদের আচরণকে একইভাবে পরিবর্তন করতে বলা হয় না। এবং, নারীদের প্রতি পুরুষদের যৌন আচরণের ন্যায্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করা হয় না।