বহুল প্রচলিত কিছু কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বা কুতর্ক বা হেত্বাভাস

সূচিপত্র

- 1 ভূমিকা

- 2 অজ্ঞতার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 3 প্রাধিকারের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 4 জনপ্রিয়তার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 5 কুপ্রশ্নের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 6 খড়ের মানুষ হারানো কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 7 চক্রাকার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 8 শুন্যস্থানের ঈশ্বর কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 9 ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণী কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 10 কুমতলব বা খারাপ উদ্দেশ্য কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 11 ভণ্ডামি আশ্রিত কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 12 অপ্রমাণের বোঝা কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 13 অপ্রাসঙ্গিক তর্কের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 14 মিথ্যা উভসঙ্কট কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 15 সহি ইসলাম নহে কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 16 লক্ষ্য পরিবর্তন কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 17 তালগাছ আমার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

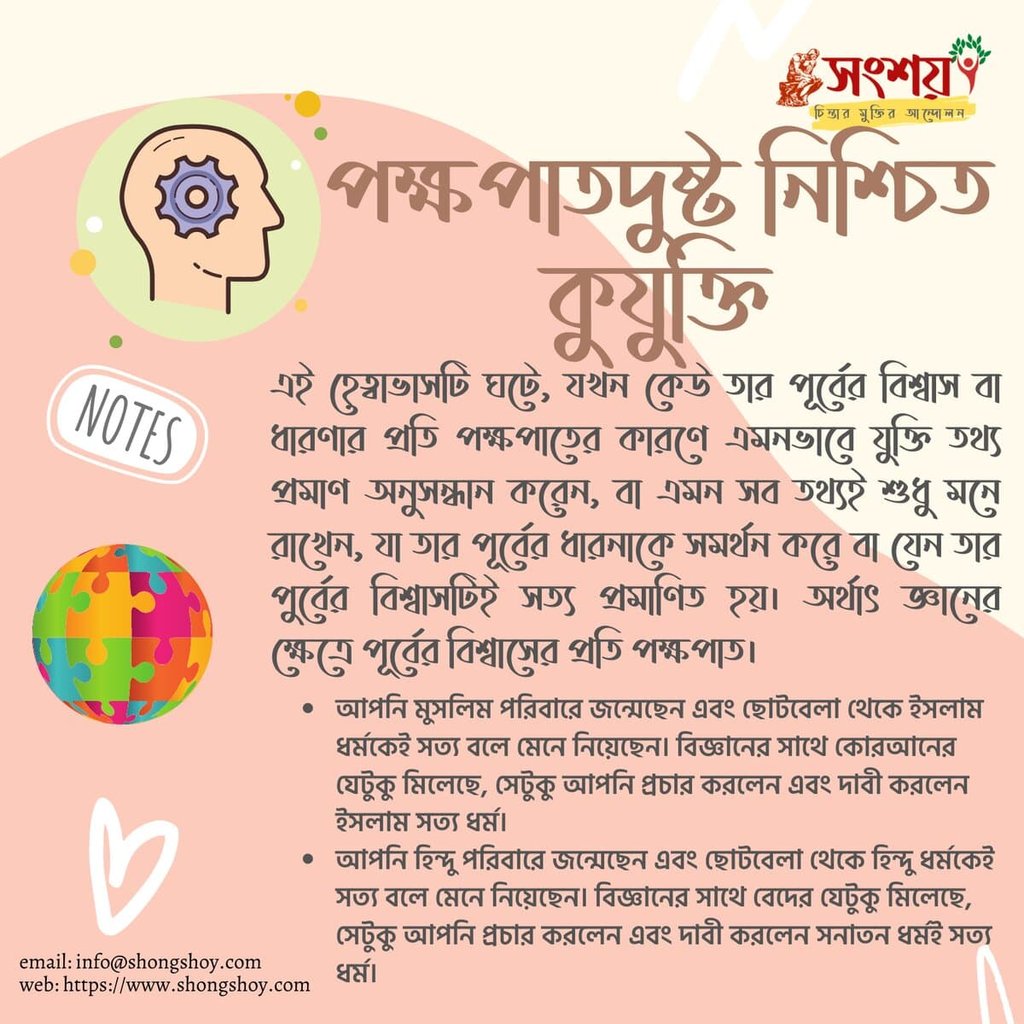

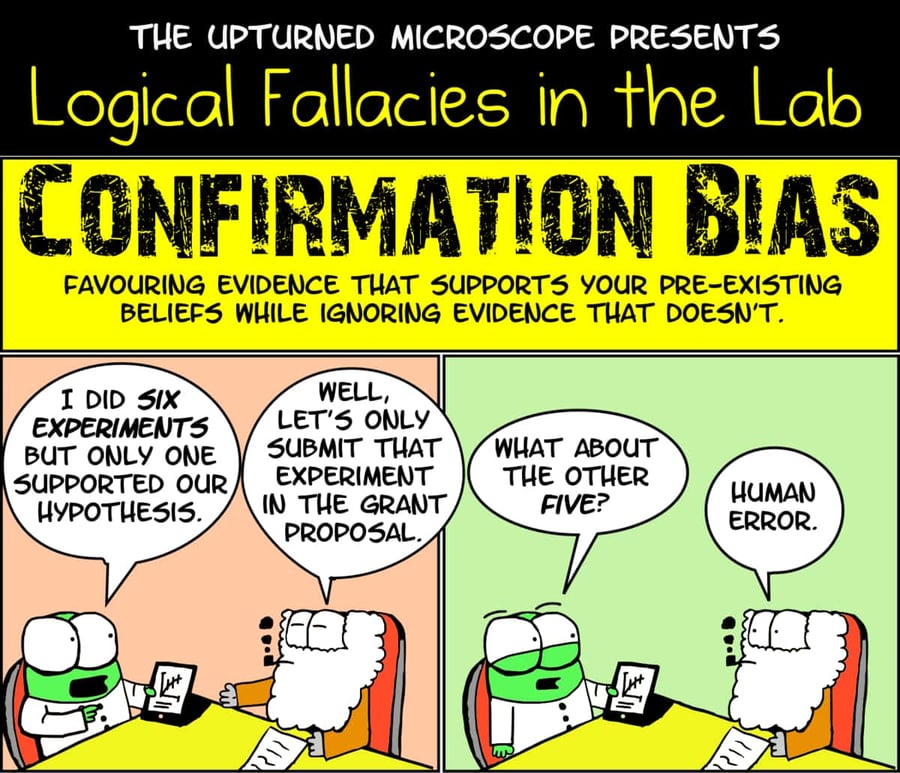

- 18 পক্ষপাতদুষ্ট নিশ্চিত কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

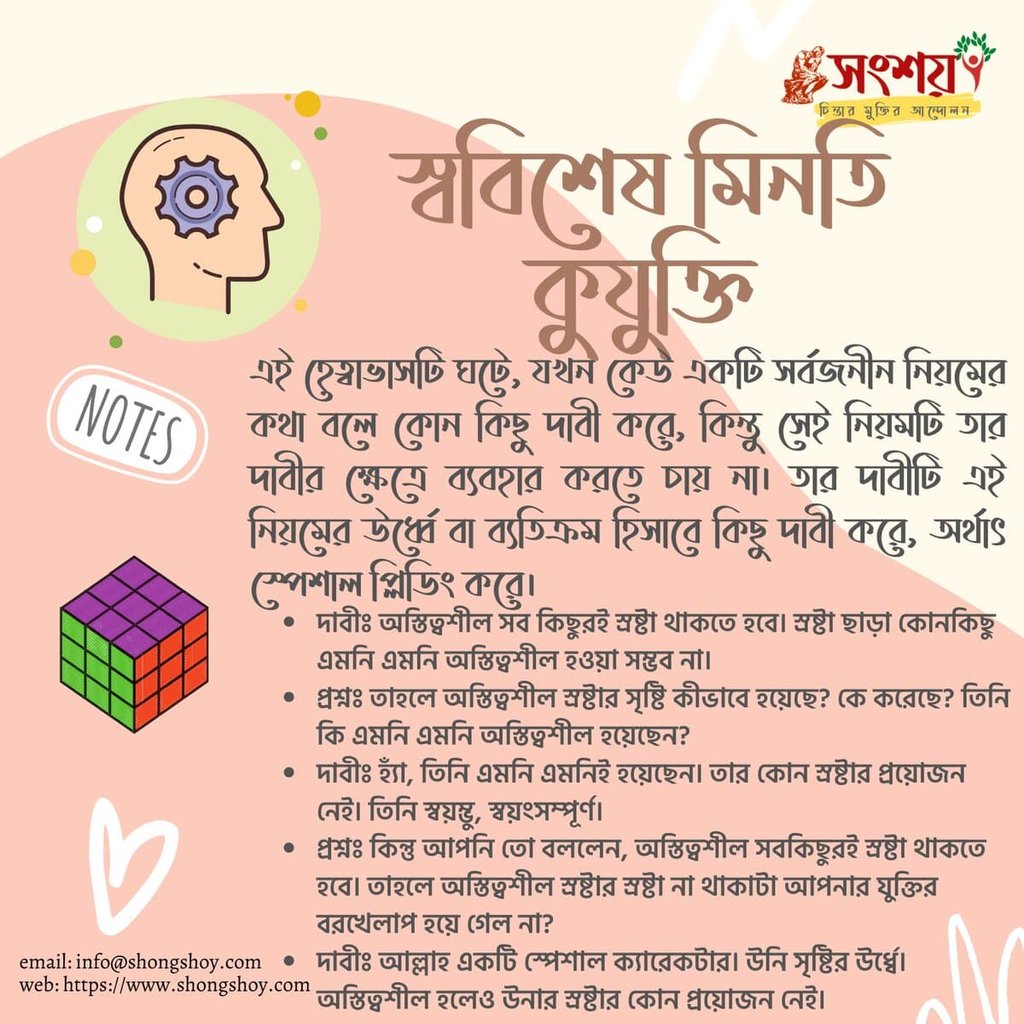

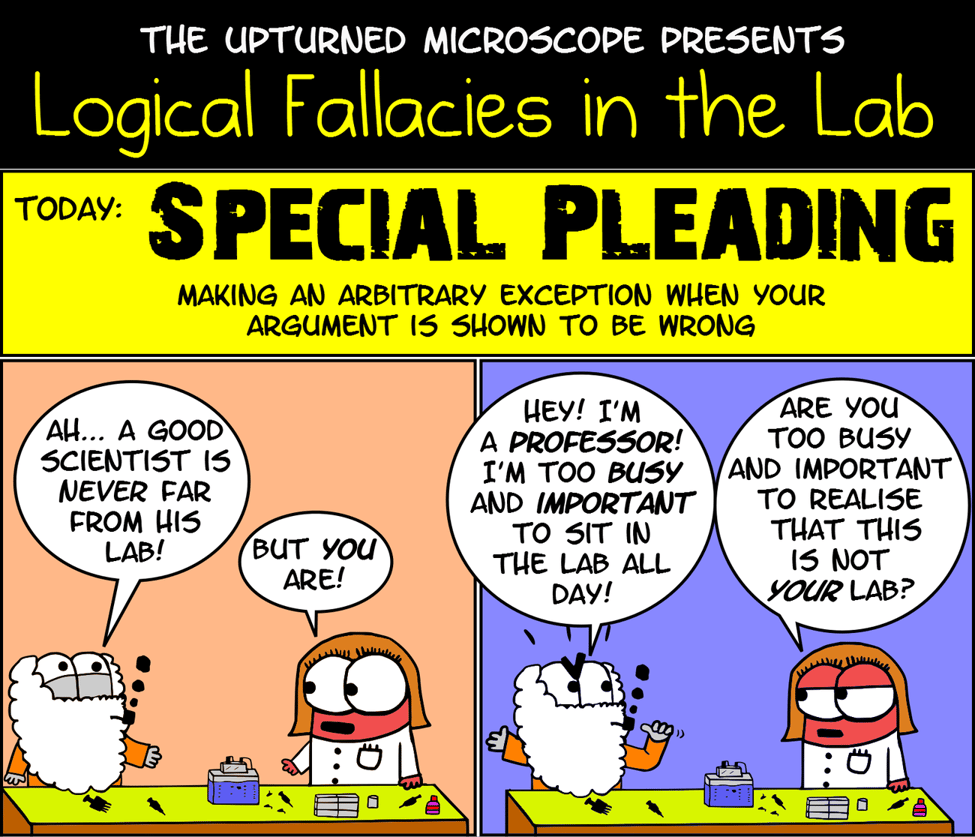

- 19 স্ববিশেষ মিনতি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 20 ব্যাখ্যা ও অজুহাত বা ন্যায্যতা প্রতিপাদনকে গুলিয়ে ফেলা

- 21 প্রকৃতিগত হেত্বাভাস বা কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 22 নীতিগত হেত্বাভাস বা কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 23 এফারমিং দ্য কনসিকোয়েন্ট কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 24 চেরি পিকিং কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 25 আপিল টু নরমালিটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 26 ঈশ্বরের দোহাই দেয়া বা আপিল টু হ্যাভেন

- 27 ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

- 28 ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প

- 29 গাঁথন বা বিভাজনের কুযুক্তি

- 30 ফ্যালাসি অফ রিলেটিভ প্রাইভেশন

- 31 শেষ কথা

ভূমিকা

শুরুতেই কুযুক্তি বা কুতর্ক বা হেত্বাভাস বা Logical fallacy কাকে বলে, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এর মানে হচ্ছে, প্রতারণামূলক কিছু, বা কুতর্ক, বা কুযুক্তি অথবা ন্যায়সঙ্গত কর্মে ফাঁকি দেয়া। যুক্তিবিদ্যায় প্রচলিত কিছু অনর্থক কথার মারপ্যাঁচ কিংবা ভুলযুক্তি/কুযুক্তি/অপযুক্তি বা কুতর্ক জুড়ে দেয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্যণীয় ছিল, এবং এগুলো সবই যে কুতর্ক তা দ্বিধাহীনভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ে বিতর্ক কিংবা একাডেমিক আলোচনার সময় কিছু কিছু যুক্তিকে কুতর্ক বা হেত্বাভাস বা logical fallacy হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আসুন তাহলে আমরা শুরু করি, কুযুক্তি বা কুতর্ক বা হেত্বাভাস কাকে বলে, ইহা কত প্রকার এবং কী কী। এই আলোচনা সম্পূর্ণটুকুই আন্তর্জাতিক যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক নানা বই থেকে সংগৃহীত। পৃথিবীর প্রায় সকল যুক্তিবাদী মানুষই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত। অনুন্নত অসভ্য এবং অশিক্ষিত সমাজে যদিও এই কুতর্কগুলোই এখনো যুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু এগুলো কোনটাই আসলে যুক্তি হিসেবে গণ্য হয় না। সহজভাবে বলতে গেলে, এই ধরণের কুযুক্তিগুলো সবই যুক্তিবিদ্যার শুরুতেই বাতিল করে দেয়া হয়। সেগুলো আলোচনাতে আসবার যোগ্যতাই রাখে না। কেন এগুলো ফ্যালাসি বা হেত্বাভাস তা উদাহরণ সহকারে এই লেখাটিতে ব্যাখ্যা করা হবে। আপনি যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে থাকলে, এই লেখাটি সবার আগে মন দিয়ে পড়ে নেয়া জরুরি। কারণ, হয়তো আপনি নিজেই মনের অজান্তে নানা ধরণের ফ্যালাসি দিয়ে যুক্তিতর্ক করে যাচ্ছেন।

আধুনিক যুক্তিবিদ্যায় কুতর্ক বা কুযুক্তিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করতে দেখা যায়- ফরমাল ও ইনফরমাল ফ্যালাসি। ফরমাল ফ্যালাসি হচ্ছে, যেসব কুযুক্তিকে তাদের কাঠামো দেখেই চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে ইনফরমাল ফ্যালাসিতে আপাত দৃষ্টিতে যুক্তি রয়েছে বলে মনে হলেও সেগুলোর প্রাথমিক প্রস্তাব ও যুক্তির মাধ্যমে পাওয়া ফলাফলের মধ্যে যোগসূত্র পাওয়া যায় না, বা পাওয়া গেলেও দূর্বল বা ভুল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনেক সময় প্রাথমিক প্রস্তাবকেই ভুল হিসেবে বোঝা যায়।

কুযুক্তি বা লজিক্যাল ফ্যালাসি হচ্ছে যুক্তির ভান করে আপনাকে মিথ্যা বা অযৌক্তিক কিছু বোঝাবার কৌশল। যুক্তিতর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, সততার সাথে বিতর্কে অংশ নেয়া এবং আপনার যুক্তি ভুল হয়ে থাকলে শুদ্ধটি দ্বারা তা শুধরে নেয়া। অসৎ ভাবে যারা বিতর্ক করে বা চালাকিপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরে, তাদের থেকে সাবধান থাকা খুবই জরুরি। কারণ তারা আপনাকে ভুল বা চালাকিপূর্ণ কথা বলে আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবে। এই ধরণের প্রতারণামূলক যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলো বাতিল করে সঠিক ভাবে গঠনমূলক যুক্তিতর্ক আলাপ আলোচনা করাটাই এই লেখাটির উদ্দেশ্য।

অজ্ঞতার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Argument from Ignorance Fallacy

দাবীঃ যেহেতু তুমি জানো না, বিগ ব্যাং এর আগে কী ছিল, তাই আমার দাবীটিই সঠিক!

দাবীঃ যেহেতু তুমি জানো না, মিশরের পিরামিডগুলো কোনটি কয়টি পাথর দিয়ে বানানো, তাই যৌন সম্পর্ক ছাড়াই ম্যারীর গর্ভে সন্তান হয়েছে!

দাবীঃ যেহেতু তুমি জানো না,

আমার মাথায় কয়টি চুল, তাই মুহাম্মদ ঘোড়ায় চড়ে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে কয়েক মিনিটেই আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে!

দাবীঃ যেহেতু তুমি জানো না, প্রশান্ত মহাসাগরে কয়লিটার পানি আছে, তাই হনুমান এক লাফে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গেছে!

উপরের দাবীগুলো অজ্ঞতার কুতর্কের কিছু উদাহরণ। ধরুন কেউ দাবী করলো, তিনিই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন; এবং যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলো, এই দাবীটি কেউ অপ্রমাণ করতে পারবে না, এবং আরও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করলো মানুষের অজ্ঞতাকে। যেহেতু মানুষ কিছু বিষয় সম্পর্কে জানে না, বা মানুষের জ্ঞান যেহেতু সীমাবদ্ধ, বা তার কথাটি ভুল প্রমাণ করা হয় নি, সেহেতু তার দাবীটিই সঠিক!

বিগ ব্যাং এর আগে স্থান বা সময় যেহেতু ছিল না, ক্লাসিক্যাল পদার্থবিদ্যার কোন সূত্র যেহেতু সেখানে কাজ করতো না, সেহেতু কী ছিল, তা সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করতে পারি। জানাও সম্ভব হচ্ছে। তথ্য প্রমাণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের কোন অজানা বিষয় থাকার অর্থ এই নয় যে, অমুকের দাবীটি সঠিক। যেকোন অজানা বিষয়কে জানার পদ্ধতি হচ্ছে, তা নিয়ে পড়ালেখা করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য প্রমাণ যুক্তি দিয়ে জানার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অমুকে করেছে বা তমুকে এমনটি ঘটিয়েছে তা ধরে নেয়া নয়। কোন অজানা বিষয় অপ্রমাণিত কোন কিছুর সপক্ষের যুক্তি বা প্রমাণ হতে পারে না।

প্রাধিকারের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

দাবীঃ অমুক বিজ্ঞানী ভাগ্য পরিবর্তনের আংটি পরতো, তাই আংটি ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

দাবীঃ অমুক দর্শনের পণ্ডিত পীরবাবার পানিপড়া খেতো, অতএব পানিপড়া খেলে অসুখ সারে।

দাবীঃ অমুক বিখ্যাত ডাক্তার ওঝার শরণাপন্ন হয়েছিল, অর্থাৎ ওঝা রোগ সারাতে পারে।

উপরের দাবীগুলোকে প্রাধিকারের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বলে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে এক ধরণের কর্তৃত্ব আরোপ করা, এবং তার নামকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করাকে কুযুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ধরণের ঘটনা কোনকিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারে না। কোন বিখ্যাত মানুষ কী বলেছেন বা করেছেন বা শুনেছেন, তার ওপর যুক্তি নির্ভরশীল নয়। যেমন, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর নাস্তিক হওয়া নাস্তিক্যবাদের যথার্থতার কোন প্রমাণ নয়। আবার একইভাবে, নিউটনের আস্তিক থাকাটিও ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষের প্রমাণ নয়। ঈশ্বর আছে কী নেই, তা স্টিফেন হকিং বা আইজ্যাক নিউটনের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর নয়, ঈশ্বরের সপক্ষে কতটুকু যুক্তি রয়েছে তার ওপর নির্ভরশীল। তা ব্যক্তির বিশ্বাস অবিশ্বাস নিরপেক্ষ। কে কত বড় বিখ্যাত বা অখ্যাত বা পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ, তার উল্লেখ করে তাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে প্রমাণ করা যায় না। তবে, স্টিফেন হকিং বা আইজ্যাক নিউটন যেসমস্ত যুক্তি বা প্রমাণ ব্যবহার করেছেন, সেগুলো যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু যুক্তিহীনভাবে বিখ্যাত কারও নাম উল্লেখ করে কোন দাবী করলে সেই দাবীকে প্রাধিকারের কুযুক্তিই বলবো।

জনপ্রিয়তার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Argument from popularity/ Argumentum ad populum

দাবীঃ ইসলাম যদি সত্য নাই হয়ে থাকে, তাহলে ১৬০ কোটি মুসলমান কেন ইসলামে বিশ্বাস করে?

দাবীঃ বিবর্তনতত্ত্ব যদি সত্য হয়েই থাকে, তাহলে পৃথিবীর সব আব্রাহামিক ধর্মের ধার্মিক মানুষ কেন তা অবিশ্বাস করে?

জনসংখ্যার কত অংশ কী বিশ্বাস করে, বা কোন মতবাদটি কতটুকু জনপ্রিয়, যুক্তি তার ওপর নির্ভর করে না। যুক্তি বা বিজ্ঞান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় যে, কত মানুষ তা মানলো সেটার ওপর নির্ভর করবে। যুক্তি শুধুমাত্র তথ্য প্রমাণ এবং যুক্তির ভ্যালিডিটির ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সকল মানুষও যদি অযৌক্তিক কিছু বলে, শুধু একজন যদি যৌক্তিক কথা বলে, তাহলে ঐ একজন ব্যক্তিই সঠিক। যেমন, পৃথিবীর দুইশত কোটি মানুষ ইসলামে বিশ্বাস করলে সেটা যেমন কোন যুক্তি নয়, ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর বাকি ৬০০ কোটি মানুষ যেহেতু ইসলামে বিশ্বাসী নয়, সেহেতু ইসলামের মিথ্যা, সেটাও ভুল যুক্তি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বা কুতর্ক বা হেত্বাভাস বা লজিক্যাল ফ্যালাসি। কোন দাবীর সত্যতা সেই দাবীটির তথ্য প্রমাণ এবং যুক্তির ওপর নির্ভরশীল, তা কতজন বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে তার ওপর নয়।

কুপ্রশ্নের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Begging the question

দাবীঃ আপনি কেন খুন করেছেন?

দাবীঃ আপনি আগে যেমন চুরি করতেন এখনো কী করেন?

দাবীঃ আল্লাহ না থাকলে কোরানে আল্লাহর কথা লেখা থাকবে কেন?

উপরের দাবী প্রথম ও দ্বিতীয় দাবীগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, যিনি প্রশ্ন করেছেন, তিনি শুরুতেই ধরে নিয়েছেন, যাকে প্রশ্ন করেছেন তিনি খুনি, বা তিনি চোর। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রশ্ন করেছেন, যেই প্রশ্নটিই ভুল। যদি আগে থেকেই শ্রোতা খুনি বা চোর প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরণের যুক্তিকে কুযুক্তি হিসেবেই গণ্য করা হয়।

তৃতীয় দাবীতে, উনি ধরে নিয়েছেন কোরানে যা লেখা তা সত্য, এবং আল্লাহ না থাকলে কোরানে আল্লাহর কথা কেন লেখা থাকবে? যুক্তিবিদ্যায় এরকম যুক্তি প্রদানকে কুযুক্তি বা ফ্যালাসি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খড়ের মানুষ হারানো কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Straw man Fallacy

বিপক্ষের তার্কিক আসলে যা বলেনই নি, সেরকম কিছু তিনি বলেছেন দাবী করে সেই বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে পরাজিত করার যুক্তিকে স্ট্রম্যান ফ্যালাসি বা খড়ের মানুষ বানিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করার কুযুক্তি বলে। ধরুন,

বক্তা ক বলেছেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।

বক্তা খ বলছেন, বক্তা ক আসলে ফ্রি সেক্স করার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। ফ্রি সেক্স খুব খারাপ। ফ্রি সেক্সে অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়। ( এরপরে তিনি দীর্ঘ পাঁচঘণ্টা ফ্রি সেক্সের ভাল খারাপ বিষয় নিয়ে বক্তব্য দিয়ে গেলেন। অথচ বক্তা ক ফ্রি সেক্স বিষয়ক কিছু উল্লেখই করেন নি।)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বক্তা খ হয়তো ফ্রি সেক্সের ভাল খারাপ বিষয়ে কিছু বক্তব্য দিয়ে মাঠ গরম করতে চাচ্ছিলেন, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা না করে উনি নিজেই বিপক্ষের বক্তার একটি বানানো আর্গুমেন্ট তৈরি করলেন, এবং সেটাকে হারিয়ে দিলেন। একজন যেমন খড় দিয়ে মানুষ বানিয়ে তার সাথে মল্লযুদ্ধ করে যুদ্ধ জয় করার ভান ধরে, খুব বীরত্ব দেখানো হয়েছে বলে সবাইকে বোঝাতে চায়, ঠিক তেমনি, বক্তা ক যা আসলে বলেনই নি, সেই আর্গুমেন্ট বানিয়ে উনি নিজেই যুদ্ধে জয়লাভ করে বসলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের সাথে ফ্রি সেক্স অথবা কোন ধরণের সেক্সই প্রাসঙ্গিক নয়। এরকম যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টাকে খড়ের মানুষ হারানো কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বলা হয়।

চক্রাকার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Circular logic Fallacy

প্রশ্ন-১ বাইবেল যে সত্য তার প্রমাণ কী?

উত্তর-১ বাইবেল সত্য কারণ ঈশ্বর বলেছেন বাইবেল সত্য।

প্রশ্ন-২ ঈশ্বর যে সত্য তার প্রমাণ কী?

উত্তর-২ ঈশ্বর সত্য কারণ বাইবেলে লেখা আছে ঈশ্বর সত্য।

উপরের দাবী দুটো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি দাবী আরেকটি দাবীকে সত্য প্রমাণ করতে চাচ্ছে। এই দাবী দুটো একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এর কোনটাই প্রমাণিত নয়, তবে একটি আরেকটি দাবীর প্রমাণ হিসেবে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যুক্তিবিদ্যায় একে বলে চক্রাকার যুক্তি বা সার্কুলার লজিক। এটি একটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসিই বটে।

শুন্যস্থানের ঈশ্বর কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

God of the gaps

শুন্যস্থানের ঈশ্বর হচ্ছে, এমন কোন বিষয় যা আসলে কেউই জানেন না, সেখানে অযাচিতভাবে ঈশ্বরকে আমদানি করে ফেলা এবং আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স ব্যবহার করে সেখান থেকে ঈশ্বরকে প্রমাণের চেষ্টা করা। এটি হচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা এমন এক দৃষ্টিকোণ, যার মাধ্যমে বলা হয়, বিজ্ঞান যেহেতু এখনো অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে নি, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে; আর এই ঘাটতি বা শুন্যস্থানকেই ঈশ্বর দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি খ্রিষ্টান ধার্মিকদের মস্তিষ্কপ্রসূত। এর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেন।

ধরুন, আক্কাস আলী খুন হয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না, কীভাবে উনি খুন হলেন। একজন এসে যুক্তি দিতে পারেন, যেহেতু কেউ জানে না কে খুন করেছে, কিন্তু কেউ না কেউ তো খুন করেছে, অজানা শুন্যস্থানটি কিছু না কিছু দিয়ে তো ভরাট করতেই হবে, তাই খুনটি আসলে ঈশ্বর করেছে। এই ধরণের কুযুক্তির ব্যবহার ধার্মিক বিশেষ করে খ্রিস্টান ধার্মিকদের মধ্যে প্রচুর দেখা যায়।

ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণী কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Ad Hominem Fallacy

দাবী যেহেতু তোমার চেহারা খারাপ, সেহেতু তোমার যুক্তিটা ভুল।

দাবী যেহেতু তুমি ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব করো, সেহেতু ইসলাম সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই।

দাবী যেহেতু মুসলমান না, সেহেতু ইসলাম সম্পর্কে তোমার যুক্তিগুলা ভুল।

উপরের দাবীগুলোকে বলা হয় এড হোমিনেম ফ্যালাসি বা ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণী কুযুক্তি। যুক্তির জবাব যুক্তিতে দেয়া সম্ভব না হলে অনেকেই ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণে নেমে যান, এবং তার চরিত্র, তার বাবা মা ভাই বোন ইত্যাদিকে টেনে এনে কোন যুক্তিকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেন। যেখানে যুক্তির সাথে ব্যক্তির চেহারা, তার কাদের সাথে বন্ধুত্ব, বা তার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস অপ্রাসঙ্গিক এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে না। ধার্মিকদের মধ্যে এই কুযুক্তি বা ফ্যালাসি ব্যবহার খুব বেশি মাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়।

কুমতলব বা খারাপ উদ্দেশ্য কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Ad Hominem (Circumstantial)/ Appeal to motive

Appeal to motive is a pattern of argument which consists in challenging a thesis by calling into question the motives of its proposer. It can be considered as a special case of the ad hominem circumstantial argument.

কোন যুক্তির পেছনে যুক্তিদানকারীর স্বার্থ রয়েছে এমনটা দেখিয়ে যুক্তি বা দাবীকে ভুল বললে বা নাকোচ করলে এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়। এখানে যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি নয়, যুক্তিদানকারী কী উদ্দেশ্যে যুক্তি দিচ্ছে, সেই নিয়েই আলোচনা চলে।

উদাহরণঃ

১। ধরা যাক, ইসলামে শিশু বিবাহ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এরকম অবস্থায় একজন বললো, আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি ইহুদীদের থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছেন।

– এখানে, ইসলামের পক্ষে যিনি বলছেন, তিনি শিশু বিবাহের ভাল খারাপ দিক নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা না করে কী উদ্দেশ্যে কেউ এই যুক্তি দিচ্ছে, কার থেকে টাকা পয়সা পাচ্ছে, তার দিকে নির্দেশ করছেন। যুক্তিবিদ্যায় একে এড হোমিনেম ফ্যালাসি বলে। উল্লেখ্য, কল্পিত ইহুদীদের থেকে যদি কেউ টাকা নিয়েও থাকে, তাতেও শিশু বিবাহের বিরুদ্ধে যিনি যুক্তি দিচ্ছেন, সেই যুক্তিটি ভুল প্রমাণ হয় না।

২। গাড়ির ডিলার – কনজিউমার রিপোর্ট অনুযায়ী এই আমাদের গাড়ি এভারেজ গ্যাস মাইলেজের গাড়িগুলোর থেকে ভাল, আর এটা বর্তমানে গাড়ির সবচেয়ে রিলায়াবল ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে একটি।

ক্রেতা – এর সত্যতা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে, তুমি তো বিক্রির জন্য এটা বলবেই, এটাই তো তোমাদের ব্যবসা।

লক্ষ্য করে দেখুন, ক্রেতা এখানে গাড়ির যন্ত্রাংশ নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা না করে, এটাই যে গাড়ির ডিলারের ব্যবসা সেই দিকে নির্দেশ করছেন। তাই এটি একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি। গাড়ি বিক্রেতার গাড়ি বিক্রির জন্য ইন্টারেস্ট আছে এই অজুহাত দিয়ে এখানে গাড়ির মানকে অস্বীকার করা হচ্ছে, যেখানে বিক্রেতার সেরকম কোন ইন্টেনশন নাও থাকতে পারে, বা বিক্রেতার বক্তব্যে সেরকম ইন্টেনশনের প্রভাব নাও পড়তে পারে।

৩।

– মব যদি উত্তেজিত হয়ে ধর্ষককেও গণপিটুনি দেয় তা সঠিক হবে না, এতে বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রকাশিত হয়, তাকে পুলিসে দেয়া প্রয়োজন।

– তুমি ধর্ষককে সমর্থন করছ, ধর্ষকের প্রতি সমবেদনা দেখাচ্ছ, এদেশের লোকেদের তো ইন্টেনশনই আছে ধর্ষকদের পক্ষ নেবার, তুমিও সেই পথে যাচ্ছ

(অতএব তোমার কথাগুলো ভুল)।

এখানে কাল্পনিকভাবে ধর্ষণের সপক্ষের মোটিভকে নিয়ে এসে অপরাধীর প্রতি মব জাস্টিসের বিরুদ্ধের যুক্তিকে নাকোচ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভণ্ডামি আশ্রিত কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Appeal to hypocrisy/ Tu quoque

১।

ধরুন, আওয়ামী লীগ নেতা সজীব ওয়াজেদ জয় বিএনপি নেতা তারেক জিয়াকে বললো, তুমি একজন দুর্নীতিবাজ।

উত্তরে তারেক জিয়া বললো, তুমিও তো দুর্নীতি করো, বা ডোনাল্ড ট্রাম্পও তো দুর্নীতি করে বা এরশাদও তো দুর্নীতি করেছিল।

২।

প্রস্তাব – ইসলামে নারীর মানবিক অবস্থান খুবই অসম্মানজনক।

কুযুক্তি – হিন্দু ধর্মে নারীর অধিকার কতটুকু? সেখানেও তো অসম্মানজনক।

এই ধরণের উত্তর একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি, যাকে বলা হয় এপিল টু হিপোক্রেসি বা ট্যু ক্যুও- ক্যুই। মানে হচ্ছে, ইউ ট্যু বা তুমিও। কিন্তু অন্য আরেকজন দুর্নীতি করলেই প্রথম জনার দুর্নীতির দাবীটি মিথ্যা হয়ে যায় না। বা হিন্দু ধর্মে নারী অসম্মানজনক অবস্থানে থাকলেই ইসলামে নারীর অবস্থান সম্মানজনক তা প্রমাণ হয় না। এই কুযুক্তিটি ধার্মিক সমাজে বহুল প্রচলিত এবং এই যুক্তি দ্বারাই সাধারণত বিপক্ষকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করা হয়। ইসলামি জঙ্গিবাদের সমালোচনার সময় তারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর আক্রমণের উদাহরণ তুলে আনেন, কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলিমরা নির্যাতিত হয়ে থাকলে ইসলামি জঙ্গিবাদ তাতে জাস্টিফায়েড হয় না। আরেকটি অন্যায়ের উদাহরণ প্রথম অন্যায়টিকে ন্যায় বানাতে পারে না।

অপ্রমাণের বোঝা কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Burden of proof

ঘটনা- ১

দাবীঃ আমি তোমার কাছে দশলক্ষ টাকা পাই।

প্রশ্নঃ টাকা যে পাও তার প্রমাণ কী? কোন কাগজপত্র বা এভিডেন্স আছে?

কুযুক্তিঃ আমি যে টাকা পাই না, তা কি তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

ঘটনা- ২

দাবীঃ আমি রোজ সকালে আকাশে উড়তে পারি।

প্রশ্নঃ উড়তে পারো, তার প্রমাণ কী?

কুযুক্তিঃ আমি রোজ সকালে উড়তে যে পারি না, তা তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

ঘটনা- ৩

দাবীঃ স্যুপারম্যানের সাথে আমার প্রতিদিন কথা হয়।

প্রশ্নঃ স্যুপারম্যান যে আছে তার প্রমাণ কী?

কুযুক্তিঃ স্যুপারম্যান নেই, তা প্রমাণ করতে পারবে?

উপরের প্রতিটি দাবী এবং দাবীর সপক্ষে কুযুক্তিগুলো লক্ষ্য করুন। দাবীকারী নিজ দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন না করে প্রশ্নকর্তাকেই তার দাবীটি অপ্রমাণের দাবী জানাচ্ছে। অর্থাৎ, তার কাছে তার দাবী প্রমাণের যথেষ্ট যুক্তি না থাকায় প্রশ্নকর্তার ওপরেই সে তার দাবী অপ্রমাণের বোঝা চাপাতে চাচ্ছে। যুক্তিবিদ্যায় একে আমরা বার্ডেন অফ প্রুফ বা অপ্রমাণের বোঝা চাপানো বলি। উল্লেখ্য, প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থাপনের দায় তারই, যিনি দাবী উত্থাপন করেন। অন্য কারও তা অপ্রমাণ করার দায় নেই। অন্য কেউ তা অপ্রমাণ না করলেও, তার দাবীটি প্রমাণের বোঝা অন্যের কাঁধে চাপাতে চাইলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ ও যুক্তির অভাবে তার দাবীটিই খারিজ বা বাতিল হয়ে যাবে।

অপ্রাসঙ্গিক তর্কের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Red herring

দাবীঃ আমার মনে হয় ভুত আছে।

প্রশ্নঃ ভুত যে আছে, তার প্রমাণ কী?

দাবীঃ এই যে আমরা জন্মেছি, মারা যাচ্ছি, এগুলো তো সত্য, তাই না? মারা যে যাচ্ছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

উপরের দাবীগুলো লক্ষ্য করুন। দাবীকারী প্রথমে বললো ভুত আছে। প্রমাণ চাওয়া মাত্রই তিনি আলোচনা ভিন্ন একদিকে নিয়ে গেলেন, যেই আলোচনায় তার কথাগুলো আপাত দৃষ্টিতে লজিক্যাল মনে হলেও, তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবেই আসলে জন্ম মৃত্যুর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। যার সাথে ভুত থাকা না থাকা সম্পর্কহীন। পরের ধাপে তিনি যতই যৌক্তিক কথা বলুন না কেন, তার সকল যুক্তিই কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বলে বিবেচিত হবে। কারণ তিনি মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছেন।

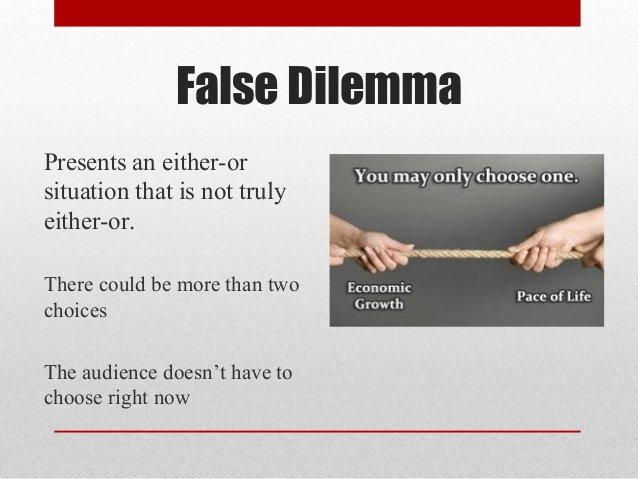

মিথ্যা উভসঙ্কট কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

False dilemma

ধরুন, কেউ সমাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে বাক স্বাধীনতা নেই, সেখানে ধর্ম পালনের অধিকার ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখতে হয় ইত্যাদি। এবং কঠোর সমালোচনার ফলাফল হিসেবে নিয়ে আসছে শরিয়া আইনকে। বোঝাতে চাচ্ছে, যেহেতু সমাজতন্ত্র বাক স্বাধীনতা হরণ করে, তাই দেশে শরিয়া আইনের কোন বিকল্প নেই। যেন মানুষের সমাজতন্ত্র এবং শরীয়া আইন, এই দুইয়ের মধ্যেই পছন্দ করতে হবে। আর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সত্য হচ্ছে, সমাজতন্ত্র বাক স্বাধীনতা খর্ব করলে শরীয়া আইন তার শতগুণ বেশি করে। মানুষের কাছে সমাজতন্ত্র এবং শরীয়া আইন ছাড়াও অনেকগুলো অপশন রয়েছে। যেমন সোশ্যাল ডেমোক্রেসি, এরকম আরও অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই সবগুলো পছন্দ সামনে না আনাকে ফলস ডিলেম্মা বলা হয়। যুক্তিবিদ্যায় এই চালাকিপূর্ণ কুযুক্তি বা ফ্যালাসি খারিজ করে দেয়া হয়।

সহি ইসলাম নহে কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

No true scotsman

এটি আরেকটি বহুল প্রচলিত কুযুক্তি। কোন বিপদ দেখলেই উনি সত্যিকারের স্কটসম্যান নহেন, সহিহ নহেন, ইত্যাদি বলতে থাকাকে যুক্তি বিদ্যায় নো ট্রু স্কটসম্যান কুযুক্তি বলা হয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করুন-

ক

দাবীঃ জামাতে ইসলামির একজন নেতা যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

কুযুক্তিঃ উনি সত্যিকারের জামাতি নহেন।

খ

দাবীঃ আওয়ামী লীগের এক নেতা দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছেন।

কুযুক্তিঃ উনি সহিহ আওয়ামী লীগার নহেন।

গ

দাবীঃ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বার্মিজরা অত্যাচার চালাচ্ছে।

কুযুক্তিঃ যারা অত্যাচার করছে তারা সহিহ বার্মিজ নহেন।

ঘ

দাবীঃ প্যালেস্টাইনে ইসরাইল আবারো আক্রমণ করেছে।

কুযুক্তিঃ ওরা সহিহ ইসরাইলী নহেন।

ঙ

দাবীঃ হোলি আর্টিজানে ইসলামি জঙ্গিরা আক্রমণ করেছে।

কুযুক্তিঃ ওরা সহিহ মুসলমান নহেন।

লক্ষ্য পরিবর্তন কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Moving the goalposts

মুভিং দ্যা গোলপোস্ট হচ্ছে একটি ইনফরমাল লজিক্যাল ফ্যালাসি। বিতর্ক বা আলোচনার মূলবিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের সুচনা করা, বা বিতর্কের মধ্যেই বিতর্কের নিয়ম পরিবর্তনের চেষ্টাকে লক্ষ্য পরিবর্তন কুযুক্তি বা কৌশল বলা হয়।

ধরুন, দুটি দল ফুটবল খেলছে। কিন্তু একপক্ষ বিপরীতদিকে কিছুতেই গোল দিতে পারছে না। অপরপক্ষের রক্ষণভাগের খেলোয়ারগণ তাদের আটকে দিচ্ছে। তাই তারা নিজেদের দিকেই বিপরীতপক্ষের গোলপোস্ট বানিয়ে সেখানেই গোল দেয়া শুরু করলো। কারণ নিজেদের দিকে গোল দেয়াই সহজ। তারা দাবী করতে লাগলো, এটাই অপরপক্ষের গোলপোস্ট, তারা এখানে গোল দিলেই হবে। কিন্তু একই নিয়ম বিপরীতপক্ষের জন্য প্রযোজ্য হবে না। মানে, বিপরীত পক্ষ তাদের দিকে গোলপোস্ট বানিয়ে গোল দিতে পারবে না। এই সুবিধাটি শুধুমাত্র তাদের জন্যেই প্রযোজ্য।

খেলার মাঝখানে এই নতুন নিয়ম আরোপ করে, নতুন লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে, সুবিধাজনক অবস্থানে গোলপোস্ট বানিয়ে গোল দেয়া, এটি কোন অবস্থাতেই ন্যায়সঙ্গত নয়। এইসব যুক্তি শুধুমাত্র অশিক্ষিত মূর্খ মানুষদেরই তর্কে জয়ী হওয়ার কৌশল। তাদের সৎভাবে যুক্তি প্রমাণকে যাচাই বাছাইয়ের চাইতে, তর্কে জেতাই মূখ্য। তা যেভাবেই হোক না কেন।

উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন আলোচনা হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ দাসীর সাথে যৌনকর্ম করতো নাকি করতো না। এই আলোচনায় সমস্ত তথ্য প্রমাণই বলবে, নবী মুহাম্মদ দাসীর সাথে যৌনকর্ম করতো। এখন মুমিন ভাইটি তর্কে কীভাবে জিতবে? তথ্যপ্রমাণ তো বলছে, রেফারেন্স তো বলছে ঘটনা সত্য! তাহলে উপায় কী?

এই অবস্থায় মুমিন ভাইটির কাজ হবে, মুভিং দ্যা গোলপোস্ট ফ্যালাসি ব্যবহার করা। আলোচনার মূল লক্ষ্যবস্তুটি ঘুরিয়ে ফেলতে হবে। এমনভাবে ঘোরাতে হবে যেখানে মুমিন ভাইটিই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। যেমন, মুমিন ভাইটি বলতে শুরু করলো, তৎকালীন সমাজে দাসীদের ওপর অনেক অত্যাচার করা হতো। অনেক নির্যাতন হতো। নবী মুহাম্মদ সেইখানে কয়েকজন দাসদাসীকে মুক্ত করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে নবী মুহাম্মদ কোন দাসদাসীকে ধর্ম বর্ণ ইত্যাদি ভেদাভেদ না করে মুক্ত করে থাকলে সেটি প্রশংসনীয় বিষয়। সেইসময়ে দাসদাসীদের ওপর নির্যাতনের কথাও মিথ্যা নয়। একইসাথে এটাও সত্য, সেই সময়ের কাফেরদের অনেকেই অনেক দাস মুক্ত করেছেন। মুহাম্মদের জন্মের সময়ই মুহাম্মদের চাচা আনন্দিত হয়ে কয়েকজন দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই এখানে নবী মুহাম্মদকে কোন অতুলনীয় কৃতিত্ব দেয়া যায় না। কিন্তু সেই আলোচনাটিই একদম অন্য একটি আলোচনা। আমাদের মূল আলোচনা ছিল, নবী তার দাসীর সাথে সহবত করতেন কিনা। মুমিন ভাইটি খুব কৌশলে মুভিং দ্যা গোলপোস্ট কুযুক্তি বা ফ্যালাসি ব্যবহার করে গোলপোস্টটি তার সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে গেছেন। বিতর্কের ক্ষেত্রে এই কাজটি অসততা। তবে অশিক্ষিত মানুষদের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার কৌশল।

তালগাছ আমার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Argument from final Consequences

উপস্থাপিত যুক্তি তথ্য প্রমাণ যাই হোক না কেন, যুক্তিতর্কের ফলাফল আপনি আগেই নির্ধারণ করে সেই বিশ্বাসে স্থির থাকলে তাকে আমরা বলি আর্গুমেন্ট ফরম ফাইনাল কন্সিকুয়েন্সেস। ধরুন আপনার বিশ্বাস হচ্ছে, বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যা। আপনি বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক করতে আসলেন, এবং বিবর্তনের সপক্ষে সমস্ত তথ্য প্রমাণ যুক্তি শোনার পরেও, তার বিপরীতে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ যুক্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরেও আপনি বলতে থাকলেন, যত যাই হোক, বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যা। কারণ আপনার আস্থা যুক্তি বা প্রমাণে নয়, আপনার আস্থা বিশ্বাসে। এরকম অবস্থায় আপনার অবস্থানকে তালগাছবাদী কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বলা হবে।

পক্ষপাতদুষ্ট নিশ্চিত কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Confirmation Bias Fallacy

যেহেতু আপনি মুসলিম পরিবারে জন্মেছেন এবং ছোটবেলা থেকে ইসলাম ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, তাই আপনার দাবী হচ্ছে, পৃথিবীর ৪২০০ টি ধর্মের মধ্যে আপনার ধর্মটিই একমাত্র সত্য এবং সঠিক। বাদবাকি সবই ভুয়া এবং বিকৃত। আপনি ভারতের কোন হিন্দু পরিবারে জন্মালে ঠিক একইভাবে একই যুক্তিতে হিন্দু ধর্মটিই পৃথিবীর একমাত্র সত্য ধর্ম বলে তখন আপনার মনে হতো। যেহেতু আপনি কোন ধর্মটি সঠিক তা তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই না করে শুরুতেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, জন্মসূত্রে পাওয়া আপনার ধর্মটিই একমাত্র সঠিক, তাই আপনার দাবী পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। তাই এই যুক্তিটি একটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি। পৃথিবীর বেশিরভাগ ধার্মিক মানুষই মনে করেন, তিনি যেই পরিবারে ঘটনাচক্রে জন্মেছেন, সেই পরিবারের ধর্মটিই একমাত্র সত্য। তিনি তার ধর্মের সপক্ষে যেসকল যুক্তি আছে, সেগুলো খুঁজে বের করেন, এবং সেইগুলোই প্রচার করেন। তার ধর্মের বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে তিনি এড়িয়ে যান বা বাতিল করে দেন।

স্ববিশেষ মিনতি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Special Pleading Fallacy

আপনার দাবীঃ সব কিছুরই স্রষ্টা থাকতে হবে। স্রষ্টা ছাড়া কোনকিছু এমনি এমনি হওয়া সম্ভব না।

প্রশ্নঃ তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? কে করেছে? তিনি কী এমনি এমনি হয়েছেন?

দাবীঃ হ্যাঁ তিনি এমনি এমনিই হয়েছেন। তার কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রশ্নঃ কিন্তু আপনি কিছুক্ষণ আগেই তো বললেন, সবকিছুরই স্রষ্টা থাকতে হবে। সেই একই যুক্তিতে, স্রষ্টার স্রষ্টা না থাকাটা আপনার যুক্তির বরখেলাপ হয়ে গেল না?

দাবীঃ আল্লাহ একটি স্পেশাল ক্যারেকটার। উনি সৃষ্টির উর্ধ্বে। উনার স্রষ্টার প্রয়োজন নেই।

উপরের দাবী অনুসারে, প্রথমে তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, সবকিছুরই স্রষ্টা থাকা অত্যাবশ্যক। পরে তিনি নিজেই আবার আল্লাহ বা ঈশ্বরকে সেই প্রস্তাবের বাইরে কিছু স্পেশাল সুবিধা দেয়ার দাবী জানিয়েছেন, এই বলে যে, উনি এই প্রস্তাব বা নিয়মের উর্ধ্বে। এটি একটি কুযুক্তি। একে বলা হয় স্পেশাল প্লিয়েডিং ফ্যালাসি। যখন কারও দেয়া সূত্র বা প্রস্তাব বা রুল সে বা অন্য কেউ ভঙ্গ করে, এবং সেই ভঙ্গ করাকে তিনিই স্পেশাল কিছু সুবিধা বলে চালিয়ে দিতে চান, তাকে আমরা স্ববিশেষ মিনতি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বলতে পারি।

ব্যাখ্যা ও অজুহাত বা ন্যায্যতা প্রতিপাদনকে গুলিয়ে ফেলা

Confusing an explanation with an excuse

কোন ঘটনার ব্যাখ্যা (explanation), অজুহাত (excuse) এবং ন্যায্যতা প্রদান(justification) তিনটি আলাদা বিষয়। কোন ঘটনার ব্যাখ্যাকে তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন বা অজুহাত হিসেবে মনে করলে এই হেত্বাভাস হয়। অনেক মানুষই নানা ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তথাকথিত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে, যা আসলে ব্যাখ্যা নয়, এক ধরণের অজুহাত। কোনটি ন্যায্যতা প্রতিপাদন, ব্যাখ্যা আর কোনটি অজুহাত, তা গুলিয়ে ফেলা অনেক মানুষেরই স্বভাব।

Explanation: A statement or account that makes something clear.

Justification: Justification is about giving ‘reasonable reason’ for what was done (or not). It considers the context and concludes that fair play was served.

Excuse: a reason or explanation given to justify a fault or offence.

উদাহরণ:

১।

বক্তা ১ – পাকিস্তানীরা ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল।

বক্তা ২ – আপনার এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে হবে। পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হবে। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে! সেসব না বুঝে আপনি এই কথা বলতে পারেন না।

বক্তা ১ – গণহত্যার আপনি কী ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

বক্তা ২ – ঐ সময় খুব কঠিন সময় ছিল। ভারতের দালালরা পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষতি করতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন হয়েছিল জানেন? সেই সময়ে কিছু বাঙালি দুর্বৃত্ত পাকিস্তানের সংবিধান লঙ্ঘন করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। সেই সময়ে দেশপ্রেমিক পাক সেনাবাহিনী কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করে।

লক্ষ্য করে দেখুন, একটি গণহত্যাকে ন্যায্যতা প্রদান(Justification) করতে বক্তা ২ নানা রকম অজুহাত তৈরি করছেন। গণহত্যার সপক্ষে তিনি অজুহাত তৈরি করে সেগুলোকে ব্যাখ্যা মনে করছেন। কিন্তু ন্যায্যতা প্রদান, ব্যাখ্যা এবং অজুহাত একদমই আলাদা বিষয়। এই দুটো গুলিয়ে ফেলাকে Confusing an explanation with an excuse বলা হয়। উল্লেখ্য, গণহত্যা বা জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় ধরে নিধন চালানো কোন ব্যাখ্যাতেই বৈধ বলে গণ্য হয় না। কোন অবস্থাতেই ন্যায্যতা পায় না।

২।

– ভাবি, আপনার ছেলে কিন্তু আমাকে মোটেও সম্মান করেনা।

– কারণ সে মনে করে আপনার “আপনার চেহারা ডাইনির মত, যে বাচ্চাদের সহ্য করতে পারে না”।

– কিন্তু এটা কোন অজুহাত হতে পারে না।

– না, এখানে অজুহাতের কিছু নেই, এটা কেবলই তার আপনাকে পছন্দ না করার কারণ।

এখানে বাচ্চাটি মহিলাটিকে কেন সম্মান করে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু বাচ্চাটি যে ঠিকই ভাবছে বা ব্যায্য কাজটি করছে বা বাচ্চার ভাবনাটাই যে ঠিক বা ন্যায্য সেটা বলা হয় নি, যা মহিলাটি ধরে নিয়েছিলেন।

৩।

– তুমি কেন বিগফুটকে মানুষ ও বানরের মধ্যকার মিসিং লিংক বলে মনে করছ?

– কারণ বিবর্তনগত প্রক্রিয়ায় দুটো প্রজাতির মধ্যবর্তী প্রজাতিকেই মিসিং লিংক বলে।

এখানে মিসিং লিংক কাকে বলে তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, মানে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কেন সে বিগফুটকেই মিসিং লিংক বলে মনে করে এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়নি।

৪।

– ধর্ষণের পিছনে বিবর্তনগত কারণ রয়েছে। জীববিজ্ঞানী থর্নহিল ও এনথ্রোপলজিস্ট পালমার বলেন, একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ হারেম-বিল্ডিং স্ট্রাগলের কারণে লুজাররা ধর্ষণকে বিকল্প জিন প্রমোটিং স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ব্যবহার করলে সুবিধা পাওয়া যায়, আর এর প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মে আসায় পুরুষেরা ধর্ষণের প্রবণতা লাভ করেছে।

– এভাবে বলে তুমি ধর্ষণকে জাস্টিফাই(Justification) করছ, যেন ধর্ষণ খুব ন্যাচারাল, এটা হতেই পারে!

ধর্ষণের ইভোল্যুশনারি এক্সপ্লানেশন ধর্ষণের ব্যাখ্যা দেয়, অর্থাৎ মানুষ কেন ধর্ষণপ্রবণ হয় তার ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যায়। কিন্ত এই ব্যাখ্যা কখনই ধর্ষণকে জাস্টিফাই করে না, বা ন্যায্যতা প্রদান করে না। অর্থাৎ ধর্ষণের পেছনে প্রাকৃতিক কারণও রয়েছে বলেই এটা নৈতিক এমন কিছু বলে না। আর সেই সাথে ইভোল্যুশন থেকে আসা প্রবণতা ধর্ষণের জন্য কোন এক্সকিউজ বা অজুহাতও হতে পারে না। এটা তাই অপরাধই থাকবে, কারণ মানুষের মধ্যে ধর্ষণ প্রবণতা থাকলেও নিজেকে কন্ট্রোল করার অপশন আছে। বিবর্তনের দ্বারা মানুষ নৈতিকতা ও সামাজিকতার বৈশিষ্ট্যই লাভ করেছে। এছাড়া মানুষের আচরণ কেবল জিনই নয়, পরিবেশও নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া অপরাধ অর্থ সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজ, আর অপরাধী অর্থ যে এই ক্ষতিকর কাজটি করেছে।

রেস্টোরেটিভ জাস্টিসের বিধান অনুসারে অপরাধী যাতে অপরাধ থেকে নিবৃত হয় তাই শাস্তির প্রয়োজন, যেখানে শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত করবার একটি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে কেন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাতে কিছু আসে যায় না, অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, এখন অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত করার ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই মুখ্য, তাই এক্সকিউজ বা এক্সপ্লানেশনে কিছু আসছে যাচ্ছে না।

তবে বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানে এবং মানুষের চরিত্র বুঝবার জন্য স্বাধীনভাবে বিবর্তনগত কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে যেখানে নৈতিক সিদ্ধান্ত আরোপনের মাধ্যমে এটা ঠিক কি ভুল- এই বিষয়ক মন্তব্য করার কিছু নেই, বরং এই অনুসন্ধান অপরাধ নিবৃতির কাজে সহায়তা করতে পারে, যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

উপরের উদাহরণে একটি ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান এবং সেই ঘটনাকে জাস্টিফাই করার জন্য ব্যাখ্যা প্রদানকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই এটি একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি।তাহলে আমরা ব্যাখ্যা প্রদান এবং অজিহাতের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করবো?

অজুহাত > ধরুন, যখন কেউ বলবে, মেয়েটি ধর্ষিত হয়েছে, এখানে মেয়েটিরই দোষ ছিল। মেয়েটাই হয়তো কম কাপড় পরেছে, ছেলেটিকে উত্তেজিত করেছে, মেয়েটারই চরিত্রে দোষ আছে ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা > লক্ষ বছরের বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ধর্ষণের ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয় বলে গবেষনায় দেখা গেছে। বিবর্তনের ধাপে ধাপে যেই প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটছে, সেখানে শারীরিকভাবে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একজন পুরুষ, যারা সাধারণত অন্য পুরুষের সাথে লড়াইতে কুলিয়ে ওঠে নি, তারা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছে। সেখান থেকে হওয়া বাচ্চারা সেইসব জিন বহন করেছে। সেই সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনা, সামাজিক নিয়মকানুন এবং শিক্ষা সেই সব বাচ্চাদের ভেতরে সেই সব জিন সচল করতে সাহায্য করেছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যখন দেয়া হচ্ছে, সেটি কাজটির ন্যায্যতা প্রদান নয়। এখানে কোনভাবেই কাজটি নৈতিক নাকি অনৈতিক, সেই সিদ্ধান্তে যাওয়া হয় না। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও তা নয়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এইসব ঘটনার পেছনে কারণ অনুসন্ধান করা। যখন কারণগুলো সঠিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে, সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যাবে তার উপায়ও মিলতে থাকবে।

প্রকৃতিগত হেত্বাভাস বা কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Naturalistic fallacy

অনেকসময় যুক্তি হিসেবে বলা হয়, যেহেতু অমুক বিষয়টি প্রাকৃতিক, তাই ভাল বা নৈতিক। অথবা তমুক বিষয়টি অপ্রাকৃতিক, তাই মন্দ বা অনৈতিক। এরকম দাবীগুলোকে সাধারণভাবে প্রকৃতিগত হেত্বাভাস বলে। “সাধারণত কী হয়”, “সাধারণত কী হয় না”- এর উপর ভিত্তি করে “কী হওয়া উচিৎ”, “কী হওয়া বাধ্যতামূলক”, “কী হওয়া উচিৎ নয়”, “কী করা যাবে না” এরকম নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন এই বিশেষ হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়। এই হেত্বাভাসটি খুব সাধারণ, এবং বেশিরভাগ লোকই স্বীকৃতি সামাজিক ও নৈতিক রীতির জন্য এটি নজরে নেন না। এর কারণে আমরা যুক্তি থেকে সরে এসে, যা হয় তাকে হতেই হবে বলে মনে করি।

যেমন- সতীদাহ প্রথা যুগযুগ ধরে চলে আসছে। তাই এটি স্বাভাবিক এবং ভাল।

কিন্তু, যুগযুগ ধরে চলে আসা মানেই কোন কিছু ভাল বা সঠিক হয় না। যুগযুগ ধরে চলে আসছে, তাই এটি ভাল মনে করার কোন যুক্তি নেই।

আবার, “যেহেতু ইতিহাসের সূচনা থেকেই যুদ্ধ হয়ে আসছে, সব জাতিই কমবেশী যুদ্ধ করেছে, তাই এটা নৈতিকভাবে খারাপ হতে পারে না!”

কিন্তু যুদ্ধ অবশ্যই একটি খারাপ বিষয়। সেটি সাধারণভাবে অনেকবার ঘটে থাকলেও তা খারাপ।

এই হেত্বাভাসটির গতানুগতিক ব্যবহারটি লক্ষ্য করা যায় যখন “ভাল” এর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয়। দার্শনিক জি. ই. মুর (১৮৭৩-১৯৫৮) যুক্তি দেন, কোন কিছু প্রাকৃতিক বলে একে “ভাল” বা “নৈতিক” বলে সংজ্ঞায়িত করলে ভুল হবে। এই হেত্বাভাসে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ভাল মন্দের সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করা হয় বলেই এর নাম “ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি”।

উদাহরণ:

প্রস্তাবঃ নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ককে সাধারণ মানুষ প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক বিষয় বলে ধরা নেয়। তারা মনে করেন, যেহেতু এটা প্রাকৃতিক, সন্তান উৎপাদনের সাথে জড়িত, সেহেতু এটি ভাল এবং নৈতিক কাজ। এবং যেহেতু সমকামিতা প্রাকৃতিক নয়, তাই এটি অনৈতিক কাজ।

কিন্তু, প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়ে কোন কিছুকে যদি নৈতিক বা ভাল মনে করা হয়, তাহলে একই যুক্তিতে প্রকৃতি মানুষকে অসুখবিসুখ এবং রোগব্যাধি দেয়। তাই একই যুক্তিতে ধরে নিতে হয়, অসুখ বিসুখ যেহেতু প্রাকৃতিক তাই নৈতিক এবং ভাল। এবং ঔষধের দ্বারা প্রকৃতির কাজে বাঁধা দেয়া এবং অসুস্থের চিকিৎসা করা নৈতিকভাবে ভুল। তাই বোঝা যাচ্ছে, প্রাকৃতক বা স্বাভাবিক বলেই কোন কিছু নৈতিক এবং ভাল, তা বলা যায় না।

আবার ধরুন, রাস্তাঘাট নির্মান, বিমান গাড়ি চালানো, এগুলো কোনটাই প্রাকৃতিক নয়। বরঞ্চ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়েই রাস্তাঘাট বানাতে হয়, বিমান গাড়ি ইত্যাদি চালাতে হয়। তাই প্রাকৃতিক তাই ভাল বা নৈতিক, এমনটা দাবী করা একটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বা লজিক্যাল ফ্যালাসি।

নীতিগত হেত্বাভাস বা কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Moralistic fallacy

যখন কোন নৈতিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে “কী হতে হবে” বা “কী হওয়া যাবে না” বা কী ঘটতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়। এডওয়ার্ড সি. মুর তার ১৯৫৭ সালের পেপারে এই হেত্বাভাস সম্পর্কে লেখেন।

উদাহরণ:

১। পরকীয়া নৈতিকভাবে খারাপ (নৈতিক বৈশিষ্ট্য), তাই মানুষের একাধিক যৌনসঙ্গী লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না (প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য)।

> কিন্তু নৈতিকভাবে পরকীয়া খারাপ হলেও কারো মনে তার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে।

২। পরকালের না থাকাটি ন্যায্যতা, সমতা বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না (নৈতিক বৈশিষ্ট্য), সুতরাং পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে (প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য)।

> কিন্তু পৃথিবীতে ন্যায় বিচার নেই, এটি পরকালে ন্যায় বিচার আছে তার পক্ষে প্রমাণ হতে পারে না।

৩। খারাপ চরিত্রের অধিকারী হওয়া নৈতিকভাবে ঠিক নয়, তাই কেউই খারাপ হতে পারে না, সবাই ভাল মানুষ।

> কিন্তু অনেকেই খারাপ মানুষ হতে পারেন।

৪। নারী ও পুরুষের সমতাবিধান হতে হবে, তাই নারীরাও পুরুষের মত শক্তিশালী হয়।

> কিন্তু কোন নারী পুরুষের মত শারিরিক ক্ষমতার অধিকারী নাও হতে পারেন।

এফারমিং দ্য কনসিকোয়েন্ট কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Affirming the Consequent

এটি ফরমাল লজিকের একটি সাধারণ ভ্রান্তি, যেখানে কন্সিকোয়েন্ট বা ফলাফল সঠিক হলে, এন্টিসিডেন্ট বা পূর্বসত্যকেও সঠিক ধরা হয়।

উদাহরণ:

কেউ একজন আমাদেরকে উপর থেকে দেখছেন বলেই, এখনও জগতে ভালো মানুষ আছে।

এক্ষেত্রে সিলোলিজম:

A। ঈশ্বর থাকলে ভালো মানুষ থাকবে

B। ভালো মানুষ আছে

C। সুতরাং, ঈশ্বর আছে।

এখানে সমস্যাটা হচ্ছে A এর কারণে B হয় বলে, B হয়েছে বলে A যে হতেই হবে এমন নয়, কারণ B এর কারণ A ছাড়াও C, D, E সহ আরও অনেক কিছু হতে পারে। এক্ষেত্রে, ঈশ্বর থাকলে ভাল মানুষ থাকবে, এর অর্থ এই নয় যে শুধু ঈশ্বর থাকলেই ভাল মানুষ থাকবে, আরও অনেক কারণেই ভাল মানুষ থাকতে পারে। তাই এটি একটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বা লজিক্যাল ফ্যালাসি, যাকে আমরা বলি, এফারমিং দ্য কনসিকোয়েন্ট।

চেরি পিকিং কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Cherry picking fallacy

যখন আমরা বিভিন্ন রকম এভিডেন্স, ডেটা বা সম্ভাবনা থেকে আমাদের অনুকূলে যায় এরকম ডেটা বা এভিডেন্সকেই বা সম্ভাবনাকেই গ্রহণ করি তখন এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়।

উদাহরণ:

১।

দাবীঃ কোরানে বলা হয়েছে, পৃথিবী এবং আকাশ(মহাবিশ্ব) এক সময় একসাথে ছিল। আল্লাহ পাক তা আলাদা করেন যা বিগ ব্যাং তত্ত্বের দিকেই নির্দেশ করে।

প্রশ্নঃ বিগ ব্যাং তত্ত্বে কোথাও বলা হয় নি, পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব এক সময় একই বিন্দুতে ছিল। আমাদের অবজারভেবল মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বছর। এবং পৃথিবীর বয়স ৪.৫৪৩ বিলিয়ন বছর। অর্থাৎ, পৃথিবী নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রায় ৯ বিলিয়ন বছর পরের ঘটনা। তাহলে, পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব একসাথে ছিল, এরকম বলার পেছনে যুক্তি কী?

এছাড়াও, কোরান অনুসারে পৃথিবীকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে(সুরা ফুসসিলাত আয়াত ৯-১২), এরপরে আল্লাহ আকাশের দিকে মনোযোগ দেন। অর্থাৎ আকাশে আমরা যা দেখতে পাই, কোরান অনুসারে সে সবের বয়স পৃথিবী থেকে কম। অথচ, আমাদের কাছে এরকম তথ্য প্রমাণ রয়েছে যে, মহাবিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্র পৃথিবীর চাইতে অনেক পুরনো, অনেক প্রাচীন। তাহলে, কোরানের দাবীগুলো সত্য কীভাবে?

> লক্ষ্য করুন, প্রথম কথাটির দাবীদার চেরি পিকিং করছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তথ্যের সাথে যতটুকু মিলছে, ততটুকুই উনি বলছেন। অন্যান্য বিষয়াদি উহ্য রেখে। তাই এটি একটি ফ্যালাসি, যাকে আমরা বলি চেরি পিকিং।

২।

আমাদের পলিটিকাল ক্যান্ডিডেট তার আয়ের ১০% অভাবীদেরকে দান করেন, প্রতি রবিবার চার্চে যান, এবং সপ্তাহে একদিন হোমলেস শেল্টারে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। তিনি একজন সৎ ও যোগ্য ক্যান্ডিডেট।

এখানে যে বিশেষগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোই যে তার সকল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করবে এমন কোন কথা নেই। হতে পারে তিনি অভাবী সেক্স ওয়ার্কারকে নিজের লাভের বিনিময়ে অর্থ দান করেন, প্রতি রবিবার চার্চ থেকে বেরিয়ে পাশের স্ট্রিপক্লাবে যান, আর প্রতি সপ্তাহে একদিন হোমলেস শেল্টারে যাবার কারণ সেখানে ড্রাগ ডিলারদের ঠেক বসে।

৩।

– আপনার সিভিতে লেখা যে আপনি খুব হার্ড ওয়ার্কার, সব কিছুতে আপনার অনেক মনোযোগ, এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে আপনার কোন সমস্যাই নেই।

– ইয়েস স্যার।

– আমি আপনার আগের অফিসের বসের সাথে কথা বলেছি। তিনি বললেন, আপনি বারবার বিভিন্ন জিনিস পরিবর্তন করেন যা পরিবর্তন করা উচিৎ নয়, আপনি অন্যের প্রাইভেসি নিয়ে খুব একটা কেয়ার করেন না, আর কাস্টোমার রিলেশনের ক্ষেত্রে আপনার স্কোর খুবই খারাপ।

– ইয়েস স্যার। এগুলোও সত্যি।

– খুব ভাল। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া টিমে তোমাকে স্বাগতম!

সিভি, রেজিউম এসব চেরি পিকিং ইনফরমেশনের ক্লাসিক উদাহরণ। একটি রেজিউমে কেবল এই লেখা থাকে যে কেন আপনি পদটির জন্য যোগ্য। তবে বেশিরভাগ নিয়োগদাতাই বোঝেন যে এগুলো একপাক্ষিক, তাই তারা আরও বেশি এভিডেন্সের জন্য ইন্টারভিউ ও রিকমেন্ডেশন এর দ্বারস্থ হন।

৪। লোকটি ধর্ষকদের গণপিটুনির বিরুদ্ধে লিখছেন, নিশ্চই তিনি ধর্ষণ সমর্থন করেন ও তাদের প্রতি তার সমবেদনা কাজ করে।

ধর্ষকদের প্রতি সমবেদনা কাজ করা, ধর্ষকদের প্রতি সমর্থন থাকে, এসব ধর্ষকদেরকে গণপিটুনি দেবার বিরোধিতার কারণ হতেই পারে, কিন্তু এটাই এর একমাত্র কারণ নয়। মব জাস্টিস সমর্থন না করা, বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে থাকা, অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অনেক কারণ থাকতে পারে এটা নিয়ে লেখার। কিন্তু এদের মধ্যে নিজের অনুকূলে কাজ করে এমন একটি সম্ভাবনা নিয়েই যদি দাবী করা হয় তাহলে চেরি পিকিং ঘটবে।

আপিল টু নরমালিটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Appeal to normality

এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয় যখন কী স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক নয়, কী হয়ে আসছে, কী কখনও হয় নি, এর উপর ভিত্তি করে যখন কোন নৈতিক সিদ্ধান্ত টানা হয়, কোনটাকে ভাল, কোনটাকে মন্দ বলা হয়। অন্যভাবে বললে, সচরাচর ঘটে কিংবা সচরাচর ঘটে না, সবাই করে কিংবা সবাই করে না, এর ওপর ভিত্তি করে যদি কোন কাজকে নৈতিক/ ভাল বা অনৈতিক/মন্দ কাজ বলে সিদ্ধান্ত টানা হয়, তাহলে তাকে আপিল টু নরমালিটি ফ্যালাসি বলা হবে।

উদাহরণ:

১। ১৪০০ বছর আগে পরাজিত বাহিনীর লোকদের হত্যা করে তাদের স্ত্রী কন্যাদের তুলে এনে গনিমতের মাল নাম দিয়ে তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক করাটাই স্বাভাবিক ছিল। তাই এই কাজকে খারাপ বলা যাবে না।

> কিন্তু ১৪০০ বছর আগে কোন কাজ খুবই স্বাভাবিক ছিল, সকলেই করতো, সেই কারণেই তা নৈতিক বা ভাল কাজ বলে গণ্য হতে পারে না।

২। বাঙলাদেশে সব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিই ঘুষ খায়। তাই ঘুষ খাওয়ায় খারাপ কিছু নেই।

> কিন্তু সকল কর্মকর্তা কর্মচারি ঘুষ খেলেই, দুর্নীতি করলেই দুর্নীতি করা বৈধ বা নৈতিক বা ভাল কাজ বলে গণ্য হতে পারে না।

৩। বাঙলাদেশে তারেক জিয়া দূর্নীতি সৃষ্টি করেন নাই। তার আগেও দূর্নীতি হতো। তারেক জিয়ার আগে আওয়ামী লীগও দুর্নীতি করেছে। দুর্নীতিই বাঙলাদেশের মত দেশে এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বিষয়। সবাই করে। পুলিশ আমলা কর্মচারী কর্মকর্তা সকলেই। তাহলে তারেক জিয়া করে কী অপরাধ করেছে?

> কিন্তু তারেক জিয়া দুর্নীতি সৃষ্টি করে নি, তার আগেও দুর্নীতি হতো, সকলেই করতো, সেটাই সেই সময়ে স্বাভাবিক ছিল, এগুলো কোনটাই দুর্নীতিকে ন্যায্যতা দান করে না। দুর্নীতি করা, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করা খারাপ এবং সকলে করলেও সেটা খারাপই থাকে। সকলেই করতো এই দোহাই দিয়ে কাজটিকে ভাল কাজ বলে প্রমাণ করা যায় না।

৪। হযরত মুহাম্মদ ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে ৯ বছরে বৈবাহিক যৌনজীবন শুরু করেন। ঐ সময়ে এটাই ছিল স্বাভাবিক। সকলেই করতো। আওয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগেও এটি প্রচলন ছিল। তাই নবী মুহাম্মদ কোন খারাপ কাজ করেন নি।

> কিন্তু ঐ সময়ে সকলে করে থাকলেও, সকলের কাজই খারাপ কাজ বলে গণ্য হবে। সকলে করতো তাই একজনার কোন অসভ্য খারাপ কাজকে ভাল কাজ আমরা বলতে পারি না। সকলে করলেও একটি খারাপ কাজ খারাপ থাকে।

৫। আমি একটু ওবিস। এরকম একটু ওবিস হওয়া যুক্তরাষ্ট্রে নরমাল। সুতরাং আমি ঠিকই আছি।

> যুক্তরাষ্ট্রে একটু ওবিস হওয়া নরমাল হলেও, এটা যে স্বাস্থ্যের জন্য ভাল হবে এমন নয়।

৬। গ্রামে সব নারীরই তো বাল্যবিবাহ হচ্ছে, এটা এখানে একটা নরমাল ব্যাপার, সুতরাং এটায় ক্ষতির কিছু নেই…

> একই কারণে এটি হেত্বাভাস।

৭। এরকম ধর্ষককে ধরে গণপিটুনি দেবার ঘটনা আগে কোনদিন ঘটেছে? এগুলো আমাদের সমাজে খুব একটা নরমাল না। তাই এটা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই। গণপিটুনি দেয়াটা ঠিকই হয়েছে।

> ধর্ষককে গণপিটুনি দেবার ঘটনাটা আগে কখনও না ঘটলেও, এটি নরমাল না হলেও, এই বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ না, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, মব জাস্টিসের সংস্কৃতি ও মানব নৈতিকতায় এর কোন প্রভাব থাকবে না, বা ধর্ষকের প্রতি মব জাস্টিস যে নৈতিক হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। বরং এরকম ক্রিটিকাল কিছু ইস্যুতে, যেখানে অনেকেই মব জাস্টিসের পক্ষে থাকে, এমন ক্ষেত্রেই এসবের আলোচনা বেশি হওয়া উচিৎ, যুক্তিতর্ক হওয়া উচিৎ কারণ এই ক্রিটিকাল টাইমেই ক্রিটিকাল থিংকিং এর বিকাশ ঘটে।

ঈশ্বরের দোহাই দেয়া বা আপিল টু হ্যাভেন

Appeal to heaven

যখন কোন দাবীকে এই যুক্তিতে গ্রহণ করতে বলা হয় যে “ঈশ্বর এটাই চেয়েছেন”, “এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা” বা “তিনি ঈশ্বর তাই তিনি এটা করতে পারেন”, তাহলে এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়। এই কুযুক্তিটিকে ঈশ্বরের দোহাই বা আপিল টু হেভেন বলে।

উদাহরণ:

১।

বিচারক: কেন তুমি ওদেরকে হত্যা করেছ?

অভিযুক্ত: কারণ ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নে এই আদেশ দিয়েছিলেন।

আধুনিক বিচারব্যবস্থার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ, কারণ বিচারব্যবস্থা এভাবে কাজ করে না। কিন্তু মুশকিল হল মানব-চিন্তা অনেক সময়ই এভাবে কাজ করে। প্রতিদিনই অনেক মানুষ এই ভেবে কোন কাজ করছে যে ঈশ্বর তাই চান, ঈশ্বর এতে খুশি হবেন, এসব কাজ করলে কোন সমস্যা নেই কারণ এটাই ঈশ্বরের বিধান। আর এরকম চিন্তার কারণে অনেকে অন্যের ক্ষতিও করে ফেলেন। আধুনিক বিচারব্যবস্থা এসবের তোয়াক্কা করেনা বলেই হয়তো অন্যের ক্ষতি করার পেছনে এরকম যুক্তি আর খাটে না, অপরাধ তো অপরাধই থাকে।

২।

– কেন আব্রাহাম ও আইজ্যাকের গল্পটিকে একটি “অসাধারণ” খ্রিস্টীয় গল্প হিসেবে পড়ানো হয়? লোকটা তো তার সন্তানকে প্রায় জীবিত পুড়িয়েই ফেলেছিল!

– কারণ আব্রাহাম ঈশ্বরের ইচ্ছারই অনুসরণ করছিল। এটা আব্রাহামের জন্য অনেক কষ্টকর হলেও সে ঈশ্বরভক্তির কারণে করতে যাচ্ছিল। এটা কি অসাধারণ গল্প নয়?

এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে, নিজের সন্তানকে আগুনে পোড়ানোর গল্প ততক্ষণ পর্যন্তই “অসাধারণ” যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়ে থাকে। ঈশ্বরের ভক্তির জন্য সন্তান হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলেই সন্তান হত্যা করার চেষ্টা ভাল কাজ হয়ে যায় না, তাতে যতই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পাক। আর তাই এই গল্পটিও “অসাধারণ” হয় না। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এরকম ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাপারটি আনা অর্থ যুক্তিকে ত্যাগ করা। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই প্রধান হয়ে যায়, আর সেজন্য যেকারও ক্ষতি করার ব্যাপারটি নৈতিকতার ঊর্ধ্বেও চলে যেতে পারে। যেমনটা গল্পে আব্রাহামের ক্ষেত্রে হয়েছিল, আর তাই এরকম কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বা হেত্বাভাস বিপজ্জনকও হতে পারে।

৩।

– নিজের ধর্ম ব্যাতীত অন্য ধর্মের লোকজন অধস্তন বা নিকৃষ্টতম প্রাণী- এই কথা কোন মানুষ বলেনি, ধর্মগ্রন্থে স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন। এরকম কথা মানুষ বললে তিনি সাম্প্রদায়িক হবেন, কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু সবার সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি এই কথা বলতেই পারেন।

এখানে মানুষের সাথে ঈশ্বরের একটি পার্থক্য সূচিত করে বলা হচ্ছে যে মানুষ এরকম কথা বললে সাম্প্রদায়িকতা হবে, কিন্তু ঈশ্বর এরকম বললে সাম্প্রদায়িকতা হবে না। ঈশ্বর এই কথাটি বলছে বলেই এটা সাম্প্রদায়িক হবে না, এটা সত্য এবং সঠিক হয়ে যাবে। এই কথাগুলোতেও যুক্তি ত্যাগ করা হয়, এবং এটি আপিল টু হ্যাভেন নামক যৌক্তিক হেত্বাভাসের মধ্যে পরে। এছাড়া ঈশ্বরের এই কথাটি মানুষের উদ্দেশ্যেই বলা, মানুষকে জানানোর জন্য ঈশ্বর যেসব আদেশ দেন তাই ধর্মগ্রন্থে সংকলিত হয়। কাজেই এই এরকম বিধান দেয়া হয়েছে যাতে ঈশ্বরের কথা ভেবে মানুষ এটাই বিশ্বাস করে, আর ঈশ্বর এক্ষেত্রেও ঈশ্বর এভাবে বলেছেন বলে ভিন্ন ধর্মের লোকেরা অধস্তন, লেস হিউম্যান বা ঊনমানব এরকম দাবী করাটাও এই হেত্বাভাসটির অন্তর্গত হয়।

যেমন ধরুণ, হিটলার দাবী করতে পারে, ঈশ্বরের নির্দেশেই সে ৬০ লক্ষাধিক ইহুদি নিধন করেছে। বা মাওলানা মওদুদি যখন আহমদীয়াদের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের উষ্কানি দিয়েছে, সেও একই দাবী করতে পারে। যে এটি ছিল আল্লাহর আদেশ। তারা বলতেই পারে, ঈশ্বর ভাল বোঝেন বলেই এই কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন। এভাবে আসলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজকে ন্যায্যতা প্রদান করতে পারে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে। সেই কারণে এই যুক্তি কোথাও গ্রহণযোগ্য নয়। এই লজিক্যাল ফ্যালাসি বা হেত্বাভাসটি শুধু কুযুক্তি বা ফ্যালাসিই নয়, বিপদজনক ধারণাও বটে।

এই প্রসঙ্গে কথিত ঈশ্বরের আদেশে Deanna Laney murders , Sharon Dalson , আল্লাহর আদেশে রেজওয়ানা হত্যাকাণ্ড, ঈশ্বরের নির্দেশে Samuel Warren Shaffer এর ৮ বছরের বালিকা বিবাহ উল্লেখযোগ্য। এরকম হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে যারা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নানা অপরাধমূলক কাজ করেছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কুযুক্তি বা ফ্যালাসি

Argument from personal experience

প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও লেখক রিচার্ড ডকিন্স তখন আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছিলেন। সে সময় তার এক ধার্মিক বন্ধু তার বান্ধবী সহ স্কটল্যান্ডের একটি দ্বীপে ক্যাম্পিং করতে যান এবং মাঝরাতে দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায় ‘শয়তানের কন্ঠস্বর’ শুনতে পেয়ে। তাদের মতে এত ভৌতিক, পৈশাচিক, নারকীয় শব্দ কেবলমাত্র শয়তানেরই হতে পারে। পরবর্তীতে সেই বন্ধু পাদ্রী হিসেবেও দীক্ষা নেন।

বেশ কিছুদিন পর রিচার্ড ডকিন্স আড্ডার ফাঁকে এই গল্পটি বলেন। সেখানে আবার উপস্থিত ছিলেন দুজন অভিজ্ঞ পাখি বিশেষজ্ঞ। তারা একসাথে হেসে ওঠেন। এবং সমস্বরে বলে ওঠেন ‘Manxs Shearwater‘। শয়তানের মত কন্ঠ হওয়ার কারণে এই পাখিকে পৃথিবীর অনেক স্থানেই স্থানীয় ভাষায় ‘ডেভিল বার্ড’ও বলে। ডকিন্সের বন্ধু ও তার বান্ধবীও ওই ‘শয়তান পাখি’র ডাকই শুনেছিলেন। কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তাদেরকে ঐ ডাককে শয়তানের ডাক ভাবতে বাধ্য করে। কি হত যদি তারা ‘শয়তান’ বিষয়টার সাথেই পরিচিত না থাকতো? এই ডাক শুনে হয়ত তাদের একটু গা ছমছম করতো অথবা সেটিও করতো না। তাদের কাছে হয়ত খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনাই মনে হত। তারা কোন প্রকার বিচার বিশ্লেষণ না করেই একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনাকে শুধুমাত্র ‘বিশ্বাসের সাহায্যে’ অলৌকিক ঘটনায় রুপান্তরিত করেছেন।

এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই শুনে থাকবেন। কোন মুসলিম হয়ত বলবে সে জ্বিন দেখেছে। আবার কোন হিন্দু হয়ত দেখেছে ভূত বা পেত্নী। এসবের পেছনে তারা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনীও শুনিয়ে দেবে।

এ ধরনের ঘটনাকে বলা হয় ‘নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে কুযুক্তি বা ফ্যালাসি’। দাবীকারী এখানে কোন অলৌকিক সত্ত্বার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। দাবীকারী ‘আসলে কি ঘটেছিল’ সেটা যাচাইয়ের কোন চেষ্টাই করেননা বা এ বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ থাকেন। অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দাবী উত্থাপিত হয় বলে এটি ‘অজ্ঞতার কুযুক্তি’ও বটে। পুরো ঘটনাটিকে তিনি তার নিজস্ব বিশ্বাসের স্থান থেকেই বিবেচনা করে থাকেন। এধরনের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি কোন অবাস্তব চরিত্রের অস্তিত্ব প্রমাণে হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেকোন অজানা বিষয়কে জানার পদ্ধতি হচ্ছে, তা নিয়ে পড়ালেখা করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য প্রমাণ যুক্তি দিয়ে জানার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অজানা বিষয় অপ্রমাণিত কোন কিছুর সপক্ষের যুক্তি বা প্রমাণ হতে পারে না।

ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প

Just-world hypothesis

কগনিটিভ বায়াস অর্থ হচ্ছে জ্ঞানীয় পক্ষপাত যা আসলে আরোহী যুক্তির একটি পদ্ধতিগত ভুল। মানুষের আবেগ, পূর্ব থেকে নিয়ে আসা বিশ্বাস তার সামনে থাকা তথ্যপ্রমাণগুলোর মধ্যে গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ সে যা শুনতে চায়, যা শুনলে সে আনন্দিত হয়, যা তার বিশ্বাসকে স্বস্তি দেয়, সেই ধরণের তথ্য প্রমাণ সম্পর্কে অবচেতনভাবেই তার পক্ষপাত। একজন ব্যক্তি যখন বিষয়ীগতভাবে তথ্য সংগ্রহ বা স্মরণ রাখে, তখন তার পূর্ব ধারণা বা সংস্কার বা বিশ্বাসের সাথে যা মিলে যায়, সেই সব তথ্যের প্রতি তার এক ধরণের পক্ষপাত থাকে। তার মধ্যে তাড়না থাকে যে, সে যেই মতবাদ বা বিশ্বাস লালন করে, সেগুলো যেন সত্য প্রমাণ করা যায়। শুধুমাত্র সেইসবের পক্ষে থাকা তথ্যপ্রমাণই তার কাছে সত্যিকারের তথ্যপ্রমাণ বলে মনে হয়। অপরদিকে, যেসব তথ্য প্রমাণ তার মতবাদ বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায়, তা যত শক্তিশালী বা স্পষ্টই হোক না কেন, সে সেগুলো এড়িয়ে যায় বা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে। তথ্যপ্রমাণ থেকে যতটুকু তার পক্ষে গেছে, সেগুলো সে কাজে লাগায় এবং মনে রাখে তার বিশ্বাস বা মতবাদকে আরও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই প্রবণতাটিই হলো ‘কনফার্মেশন বায়াস’।

ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প একটি কগনিটিভ বায়াজ বা জ্ঞানীয় পক্ষপাত। এই পক্ষপাতের কারণে মানুষ অন্তর্নিহিতভাবেই তার কাজের জন্য নৈতিকভাবে ন্যায্য ফলাফল আশা করে। সে মনে করে যে, পরিশেষে তার সমস্ত মহৎ কাজকেই পুরস্কৃত করা হবে, এবং সমস্ত অন্যায় কার্যের শাস্তি দেয়া হবে। এই অনুকল্পে ধরে নেয়া হয় যে, কোন অতিপ্রাকৃতিক সত্তা রয়েছে যা সমাজের ভাল ও মন্দের মধ্যে একটি নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে, যার কারণে কোন সৎ মানুষের সাথে অন্যায় কিছু ঘটে না, আর যদি ঘটেও থাকে তাহলে সেই সৎ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, এবং অন্যায়কারীকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হয়। এই বিশ্বাসটি আধ্যাত্মিক বিচার, পরকাল ইত্যাদিকেও নির্দেশ করে, আর সেই সাথে এর কারণে মানুষের কুযুক্তি গ্রহণ করার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় যেখানে সে মনে করে যে, তার সাথে খারাপ কিছু হয়েছে কারণ সে এটিই ডিজার্ভ করে।

এই কগনিটিভ বায়াজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানী মেলভিন জে. লারনার গবেষণা করেছেন। লারনারের মনে প্রশ্ন তৈরি হয় যে, কোন রাজতন্ত্রের রাজা যদি নিষ্ঠুরভাবে তার প্রজাদেরকে অত্যাচার করত, এবং প্রজারা সেই কষ্ট সহ্য করত, তাহলে কেনই বা তারপরও রাজাদের প্রতি প্রজাদের জনসমর্থন বলবৎ থাকত! এবং এই ভোগান্তিমূলক ও কষ্টদায়ী আইন ও রীতিকে কেন মানুষ সমাজস্বীকৃত প্রথা হিসেবেই মেনে নিত? লারনার অনুসন্ধান করে বের করেন যে, মানুষের মধ্যে ভিক্টিম ব্লেমিং বা ভুক্তভোগীকেই দায়ী করার প্রবণতা কাজ করে। লারনার যখন মনোবিজ্ঞানী হবার ক্লিনিকাল ট্রেইনিং নিচ্ছিলেন তখন তিনি দেখেন, অনেক শিক্ষিত দয়ালু ব্যক্তিই রোগীদের ভোগান্তির জন্য সেই রোগীদেরকেই দায়ী করেন। লারনার অবাক হয়ে দেখলেন যে, তার ছাত্র ছাত্রীরা গরীবদেরকে অপমান করছে, কারণ তারা মনে করছে যে, তাদের এই দারিদ্র্যের জন্য তারাই দায়ী। তিনি তার একটি গবেষণায় দেখলেন, দুইজন মানুষের মধ্যে র্যান্ডমলি বা যাদৃচ্ছিকভাবে একজনকে বেছে নিয়ে তাকে পুরস্কৃত করলে, এই ঘটনার পর্যবেক্ষক বা অবজারভারগণ পুরস্কৃত ব্যক্তিকেই অধিকতর শ্রেয় হিসেবে মূল্যায়িত করে, তাকেই বেশি ভাল মানুষ হিসেবে ভাবে। পূর্ববর্তী কোন সাইকোলজিকাল থিওরি যেমন কগনিটিভ ডিজোনেন্স বা অন্য কিছু এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে নি, আর এভাবেই তিনি নতুন এক সাইকোলজিকাল ফেনোমেনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। তিনি উত্তর পেলেন যে, কেন প্রজারা রাজার নিষ্ঠুরতাগুলো সহজেই মেনে নিতো, নিতো কারণ তারা মনে করত যাদেরকে অত্যাচার করা হয় তারাই তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি সবসময় ভাল খারাপকে ব্যালেন্স করে, সবসময় অন্যায়কারীর অমঙ্গল করে ও ভাল মানুষকে পুরস্কৃত করে, মানুষের এইরকম পক্ষপাত তাদের ভিক্টিম ব্লেমিং এর দিকে নিয়ে গেছে। এজন্য তারা, যারা সমাজের নিষ্ঠুরতার বলি হয়, অন্যায়ের স্বীকার হয়, তার দায় সেই ভুক্তভোগীদের উপরেই চাপায়। এজন্যই মানুষ ধর্ষণের জন্য ধর্ষিতাকে দায়ী করে। লারনার তার আবিষ্কৃত এই ফেনোমেনার নাম দিলেন জাস্ট ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিজ, বাংলায় “ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প”।

অনেকে বলে, আপনার সাথে এত বড় অন্যায় হল, কিন্তু আপনি এর বিচারই পাবেন না, এটা কি লজিকাল হল? নৈতিক হল? হ্যাঁ, এটা লজিকাল হল, অন্যায় হলেই যে বিচার হতে হবে এটা লজিক নয়, বরং ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প নামক জ্ঞানীয় পক্ষপাত এর কারণে ঘটা লজিকাল ফ্যালাসি। নৈতিক কিনা জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ, কেউ অপরাধ করে যদি অপরাধের শাস্তি না পায় তা অবশ্যই অন্যায় হবে, কিন্তু এই জ্ঞানীয় পক্ষপাতে আক্রান্ত হবার জন্য, অর্থাৎ ভালর সাথে ভাল হবে, আর খারাপের সাথে খারাপ হবে এই ধারণায় বিশ্বাস করে যদি আমি ভুক্তভোগীকে দায়ী করতাম, তাহলে ভুক্তভোগীর সাথেও অনেক বড় অনৈতিক কাজ করা হত।

যেমন ধরুন, কোরআনে খুব পরিষ্কারভাবেই বলা আছে,

নিশ্চয়ই তোমার রব যার জন্য ইচ্ছে তাঁর রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে তা সীমিত করেন; নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা

( কোরআন ১৭:৩০ )

তাহলে, অপুষ্টির শিকার এই বালকটির রিজিক কে সংকুচিত করে দিয়েছে? তার রিজিক কে সীমিত করে দিয়েছে?

আবার ধরুন, ছয়মাসের একটি বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ম অনুসারে, ছয়মাসের এই বাচ্চাটির সাথে এ কেমন পরীক্ষা? নাকি, এই শিশুরাই তাদের অবস্থার জন্য দায়ী? অনেক ধার্মিক মানুষই মনে করেন, এগুলো এই মানুষদেরই কর্মফল, পরীক্ষা অথবা যা হচ্ছে ভালোর জন্যেই হচ্ছে!

গাঁথন বা বিভাজনের কুযুক্তি

Fallacy of composition or Division

অনেক সময় কোন একটি জিনিস বা বিষয়ের কোন একটি অংশের জন্য কোন তথ্য সত্য হলেও, সামগ্রিক বিষয়টির জন্য সেটি সত্য নাও হতে পারে। Aristotle তাঁর Sophistical Refutations গ্রন্থে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ধরুন, পানি আমাদের ভিজিয়ে দেয়, সেটি আমরা পান করি। পানি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনও আমাদের ভিজিয়ে দিতে পারে বা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনও আমরা পান করতে পারবো। বরঞ্চ, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা যেই পদার্থটি গঠিত হয়, সেটি পানি হয়ে থাকলে শুধুমাত্র তখনই সেটি আমাদের ভিজিয়ে দিতে সক্ষম হবে এবং তখনই সেটি পান যোগ্য হবে।

আবার ধরুন, একটি ক্রিকেট টিমে শচীন, ব্রায়ান লারা থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব সেরা খেলোয়ারদের নেয়া হলো। প্রত্যেকেই বিশ্বসেরা খেলোয়াড়। কিন্তু দল হিসেবেই সেটি সেরা হবে, এমন কোন কথা নেই। ধরা যাক, সকল সেরা ব্যাটসম্যান দিয়ে যদি দলটি গঠিত হয়, তাহলে বোলিং করার সময় তারা খারাপ বোলিং করবে। ফলাফল হিসেবে তারা হেরে যেতে পারে। আবার, প্রত্যেকের মধ্যে যদি বন্ধুত্বপূর্ব সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তারা হেরে যেতে পারে। প্রত্যেকে খুবই ভাল খেলোয়ার হওয়ার পরেও, তাদের দলটি যে বিশ্বসেরা হবে, এমন কিন্তু বলা যায় না। এভাবে অংশ বিশেষের জন্য কিছু তথ্যের সত্যতার ওপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হচ্ছে ‘ফ্যালাসি অব কম্পোজিশন’।

গাঁথন বা বিভাজনের কুযুক্তির একটি ভাল উদাহরণ মানুষ সম্পর্কে প্রায়শই দেয়া হয়ে থাকে। বলা হয়, মানুষ হাত পা হৃদপিণ্ড কিডনি ফুসফুস এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর একটি সমন্বয়। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আলাদা আলাদাভাবে যেহেতু স্বাধিনভাবে চিন্তা করতে অক্ষম, তাই মানুষের পক্ষেও চিন্তা করা বা চেতনাসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। বা ধরুন, মানুষ অণু পরমাণুর সম্ন্বয়ে একটি সত্তা। অণু পরমাণুর চেহেতু চিন্তা করার সামর্থ্য নেই, তাই মানুষেরও চিন্তা করার সামর্থ্য থাকার কথা নয়। এই দাবী করে আস্তিক মানুষেরা আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এটি গাঁথন বা বিভাজনের কুযুক্তির একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। অণু পরমাণুর দ্বারা গঠিত কিছুর বৈশিষ্ট্য যে অণু পরমাণুর মতই হবে, আলাদা কিছু হবে না, এরকম ধারণা খুবই অমূলক। বা ফুসফুস কিডনি মগজ দিয়ে গঠিত হলেই যে মানুষ ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে, এমনটিও। যেমন, একটি বই হচ্ছে কিছু কাগজ আর কালির সমন্বয়। তাই বলে যে পৃথিবীর সকল বই মানেই কাগজ আর কালি, এমনটি নয়। বইগুলোতে যা লেখা, তা আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে।

ফ্যালাসি অফ রিলেটিভ প্রাইভেশন

Fallacy of relative privation / Appeal to worse problems/ Not as bad as

যুক্তিবিদ্যায় এটি একটি ইনফর্মাল লজিক্যাল ফ্যালাসি। যখন কেউ এক্স নামক একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে, এবং এটি কেন একটি সমস্যা তার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে, তখন এক্স এর পক্ষের বক্তা যদি ওয়াই নামক আরেকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে, এবং এক্স ও ওয়াইকে তুলনা করার মাধ্যমে এক্সকে অপেক্ষাকৃত কম সমস্যাযুক্ত বলে প্রমাণের চেষ্টা করে- যার মাধ্যমে বস্তুতপক্ষে ওয়াইককে অবজেকটিভলি ভাল বা উত্তম বা আদর্শিক কাজ বলে চালিয়ে দেয়া যায়, তখন “নট এস ব্যাড এস” বা “ফ্যালাসি অফ রিলেটিভ প্রাইভেশন” নামক লজিক্যাল ফ্যালাসিটির উদ্ভব ঘটে। এর অর্থ হচ্ছে, যখনই কেউ আপনার কোন কাজের সমালোচনা করতে আসবে, আপনি স্রেফ তাকে আরেকজনার আরেকটি অধিক বাজে কাজের উদাহরণ উল্লেখ করে আপনার বাজে কাজটিকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করবেন, তখনই এই ফ্যালাসিটি ঘটে।

উদাহরণঃ-

- কলিমুদ্দীন স্বর্ণের দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

- কলিমুদ্দীন বলছে, “আরে, দেশে কত বড় বড় দুর্নীতি হচ্ছে। তারেক জিয়া কত দুর্নীতি করছে, সালমান এফ রহমান শেয়ার মার্কেটের কোটি কোটি টাকা লোপাট করে দিলো। আর হাসিনার ছেলে জয় আমেরিকায় কতগুলা বাড়ি কিনেছে। সেই তুলনায় আমি তো অনেক ভাল। তাই আমার চুরিটি কোন অপরাধ হতে পারে না।

- ( কিন্তু অন্য সকলে চুরি করলেও, কলিমুদ্দীনের চুরিটি তো তাতে বৈধতা পায় না। সেটি অপরাধই থাকে। )

- বাঙলাদেশে প্রায় প্রতিটি সরকারী অফিসেই দুর্নীতি হয়।

- কিন্তু উগান্ডায় তো আরো বেশি দুর্নীতি হয়। পাকিস্তানেও দুর্নীতি হয়। উগান্ডা বা পাকিস্তানের চাইতে বাঙলাদেশে অনেক কম দুর্নীতি হয়। সেই সাথে, বিএনপি সরকারের আমলেও তো দুর্নীতি হতো। আপনার প্রেক্ষাপট, পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হবে। আমার দল আওয়ামী লীগ দেশে দুর্নীতি চালু করে নি। এটি দেশে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তৎকালীন বিএনপি জামাতের সময়ে জোর করে ঘুষ আদায় করা হতো। কিন্তু আমার দল ক্ষমতায় আসার পরে আর বেশী জোর করা হয় না। ঘুষ নেয়ার পরে সরকারী অফিসে কফিও খাওয়ানো হয়। তাই বলা যায়, বাঙলাদেশে কোন দুর্নীতি হয় না। বা হলেও, সেটি বৈধ দুর্নীতি।

- ( কিন্তু অন্য দেশে দুর্নীতি হয়, বা আগের আমলে দুর্নীতি ছিল, এগুলো তো এটি প্রমাণ করে না যে, এখনকার সময়ে দুর্নীতি হয় না। এগুলো তো দুর্নীতিকে বৈধতা দেয় না। )

- বাঙলাদেশে মেয়েরা পথে ঘাটে চলতে গেলে নানাধরণের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

- কিন্তু ভারতে তো মেয়েদেরকে রাস্তায় সরাসরি গ্যাং রেইপ করা হয়। এই সেইদিনও দিল্লীতে একটি মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হলো। সেই সাথে, বিএনপি সরকারের আমলেও তো এগুলো হতো। আপনার প্রেক্ষাপট, পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হবে। আমার দল এগুলো চালু করে নি। এটি দেশে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তৎকালীন বিএনপি জামাতের সময়ে ঘরে ঢুকে মেয়েদের ধর্ষণ করা হতো। কিন্তু আমার দল ক্ষমতায় আসার পরে ঘরে ঢুকে আর ধর্ষণ করা হয় না। মেয়েরা বাইরে গেলে একটু আধটু করা হয়। তাই বলা যায়, বাঙলাদেশে কোন নারীর ওপর যৌন নির্যাতন হয় না। আর যেটা করা হয়, তা খারাপ কিছু না।

- ( কিন্তু অন্য দেশে ধর্ষণ হয়, বা আগের আমলে ধর্ষণ হতো, এগুলো তো এটি প্রমাণ করে না যে, এখনকার সময়ে যৌন নির্যাতন হয় না। )

- খ্রিস্ট ধর্মে নারীর সম্পর্কে অসম্মানজনক বক্তব্য রয়েছে। বাইবেলের নতুন নিয়ম তিমথি ১ অধ্যায় ২ এর ১১,১২ তে বলা হয়েছে, ” ১১. নারীরা সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক নীরবে নতনম্র হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুক৷ ১২. আমি কোন নারীকে শিক্ষা দিতে অথবা কোন পুরুষের ওপরে কর্তৃত্ত্ব করতে দিই না; বরং নারী নীরব থাকুক৷”

- কিন্তু হিন্দুদের ধর্মে তো আরো খারাপ কথা বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে নারীদের স্বামীর দাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বিক্রি করে দেয়ার কথাও বলা আছে। আপনার সেই সময়ের প্রেক্ষাপট, পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হবে। আমার ধর্ম এগুলো চালু করে নি। এগুলো সমাজে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তৎকালীন পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারীরা মেয়েদের কোন অধিকারই দিতো না। কিন্তু যীশু আসার পরে মেয়েরা পেয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। তার মানে, খ্রিস্ট ধর্মে আসলে নারীকে অনেক সম্মান দেয়া হয়েছে।-

- ( কিন্তু অন্য ধর্মে নারীর প্রতি অসম্মানজনক বক্তব্য রয়েছে, বা আগের আমলে মেয়েদের অধিকার ছিল না, এগুলো তো এটি প্রমাণ করে না যে, খ্রিস্ট ধর্ম নারীকে সম্মান দিয়েছে! বা বাইবেলের ঐ আয়াতটি খুব ভাল আয়াত!)

- আপনার ধর্মে(একটি কাল্পনিক ধর্মে) ধর্ষণকে বৈধতা দেয়া হয়েছে কেন?

- কিন্তু অমুক ধর্মে তো আরো বাজে কথা বলা আছে। সেই সময়ের প্রেক্ষাপট, পরিপ্রেক্ষিত আপনার বুঝতে হবে। আমার ধর্ম ধর্ষণ চালু করে নি। এটি সমাজে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তৎকালীন বর্বর সমাজে খুব অত্যাচার করে ধর্ষণ করা হতো। মারপিট করা হতো, অনেক সময় হাত পা কেটে নেয়া হতো। ধর্ষিতার কোন অধিকারই ছিল না। কিন্তু আমার ধর্ম ধর্ষণ করার পরে ধর্ষিতা নারীকে বিরিয়ানী খাওয়াতে বলেছে। বিরিয়ানীর সাথে হালকা সালাদ এবং বোরহানীও দিতে বলেছে। দেখুন, আমার ধর্ম ধর্ষিতাকে কতটা সম্মান দিয়েছে। এরপরেও নাস্তিকরা বাজে কথা বলবে, জানি। কারণ তারা তো ইহুদিদের থেকে টাকা পায়।

- ( কিন্তু অন্য ধর্মে আরো খারাপ কিছু রয়েছে, বা আগের আমলে আরো খারাপ কিছু ছিল, এগুলো তো এটি প্রমাণ করে না যে, যেই বিষয়ের সমালোচনা হচ্ছে, সেটি ভুল! )

- ইসলামে দাসপ্রথাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।

- সেই সময়ের প্রেক্ষাপট, পরিপ্রেক্ষিত আপনার বুঝতে হবে। ইসলাম ধর্ম দাসপ্রথা চালু করে নি। এটি সমাজে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলাম শুধু তাকে বৈধতা দিয়েছে। তৎকালীন বর্বর আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সময়ে সমাজে দাসদের খুব অত্যাচার করা হতো। মারপিট করা হতো, অনেক সময় হাত পা কেটে নেয়া হতো। দাসদের কোন অধিকারই ছিল না। কিন্তু আমার ধর্ম দাসদেরকে নান্নার কাচ্চি বিরিয়ানী খাওয়াতে বলেছে। বিনিময়ে ইসলামে মালিকেরা দাসীদের সাথে যৌনকর্ম করতে পারে, এই বিধান করা হয়েছে। দেখুন, আমার ধর্ম দাসদাসীদের কতটা সম্মান দিয়েছে। এরপরেও নাস্তিকরা বাজে কথা বলবে, জানি। কারণ তারা তো ইহুদিদের থেকে টাকা পায়। তাই বলা যায়, দাসপ্রথা খারাপ কিছু নয়। ইসলামই দাসদের দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। সুতরাং ইসলামী দাসপ্রথা খুবই ভাল ব্যবস্থা এবং আবারো সারা পৃথিবীতে ইসলামি দাসপ্রথা চালু করা উচিত।

- ( কিন্তু অন্য ধর্মে আরো খারাপ কিছু রয়েছে, বা আগের আমলে আরো খারাপ কিছু ছিল, এগুলো তো এটি প্রমাণ করে না যে, যেই বিষয়ের সমালোচনা হচ্ছে, সেটি ভুল! দাসপ্রথা মানব ইতিহাসে সবচাইতে ভয়ঙ্কর অপরাধ। মানবতার সাথে অন্যায়। মানুষের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ মৌলিক অধিকার হচ্ছে, স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার। দাসপ্রথা দাসের একদম মৌলিক একটি অধিকার, স্বাধীনতাকে হরণ করে। তাকে একটি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে। মালিক চাইলে তাকে বিক্রি করতে পারে, মালিক চাইলে তাকে যেকোন কাজ করাতে পারে! শুধু তাই নয়, তাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহারও করতে পারে। এরকম ভয়াবহ ব্যাপারকে বৈধতা দেয়া অবজেকটিভলি খুব বড় অনৈতিক কাজ। )

শেষ কথা

লেখাটি একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অংশবিশেষ লিখে সাহায্য করেছেন সুলেখক সুমিত রয় এবং নাফিস শাতিল সাদিক। ইচ্ছা আছে, কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বিষয়ক এই লেখাটি ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হবে। আপনি কিছু যুক্ত করতে চাইলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম সহকারে কমেন্টে উল্লেখ করবেন। বানান ভুল সংশোধনকে স্বাগত জানাই। যুক্তি তর্ক বিতর্ক আলাপ আলোচনা সমালোচনা চলুক, সেটাই আমাদের সকলের কাম্য। চাপাতি নয়, যুক্তি ধারালো হয়ে উঠুক। মুক্তচিন্তার জয় হোক।

পড়লাম। ভাল জ্ঞ্যানগর্ভ বিষয়বস্তু।

অসাধারণভাবে লিখেছেন আসিফ ভাই। খন্ডিত সিরিজ আকারে ফেসবুকে তুলে ধরতে পারেন।

অনেক ভালো লাগলো৷৷অনেক কিছু জানতে পারলাম৷৷ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে৷৷

খুবই সত্য কথা বলেছেন।

চমৎকার লেখা

আসিফ মহিউদ্দিন বাবু নমস্কার ! আপনার/আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে আগেই কুর্নিশ জানিয়েছি । একটি সত্য কথা না জানালে কিছু ত্রুটি স্থায়ী থেকে যাবে । অনেক বাংলা শব্দের বানানে ভুল রয়েছে, যেগুলি ছাপার কারণে নয়, বরং লেখকের ব্যাকরণ গত অজ্ঞতার কারণে । একজন বাংলা ভাষাবিদ কে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিলে সর্বাঙ্গসুন্দর হবে । এটি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত এক চিরস্থায়ী অমূল্য সম্পদ । পঃ বঙ্গ থেকে ।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। “সংশয় – চিন্তার মুক্তির আন্দোলন” – অসংখ্য লেখা এবং তথ্যের ভাণ্ডার। বানান ঠিক রাখা অলাভজনক ওয়েবসাইট হিসেবে আমাদের জন্য সময় সাপেক্ষ এবং প্রায় অসম্ভব। আপনার চোখে কোন বানান ভুল ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে ঠিক করে দিন।

You can add this one as an example of confusing explanations with excuses

লেখাটা অসাধারন কিন্তু অন্ধরা এসবের ধার ধারে না।

প্রকৃতিগত হেত্বাভাস (Naturalistic fallacy)

যখন “কী হয়”, “কী হয় না”- এর উপর ভিত্তি করে “কী হওয়া উচিৎ”, “কী হওয়া বাধ্য”, “কী হওয়া উচিৎ নয়”, “কী করা যাবে না” এরকম নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন এই বিশেষ হেত্বাভাসটি সংঘতিত হয়। এই হেত্বাভাসটি খুব সাধারণ, এবং বেশিরভাগ লোকই স্বীকৃতি সামাজিক ও নৈতিক রীতির জন্য এটি নজরে নেন না। এর কারণে আমরা যুক্তি থেকে সরে এসে, যা হয় তাকে হতেই হবে বলে মনে করি।

এই হেত্বাভাসটির আরও গতানুগতিক ব্যবহারটি লক্ষ্য করা যায় যখন “ভাল” এর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয়। দার্শনিক জি. ই. মুর (১৮৭৩-১৯৫৮) যুক্তি দেন, কোন কিছু প্রাকৃতিক বলে একে “ভাল” বা “নৈতিক” বলে সংজ্ঞায়িত করলে ভুল হবে। এই হেত্বাভাসে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ভাল মন্দের সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করা হয় বলেই এর নাম “ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি”।

উদাহরণ:

সমকামিতা নৈতিকভাবে ভুল (নৈতিক বৈশিষ্ট্য) কারণ এটা স্বাভাবিক নয় (প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য)।

অথবা, সমকামিতা স্বাভাবিক নয় (প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য) তাই এটা নৈতিকভাবে ভুল (নৈতিক বৈশিষ্ট্য)।

নীতিগত হেত্বাভাস (Moralistic fallacy)

যখন “কী হতে হবে” বা “কী হওয়া যাবে না” এই নৈতিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কী হয় – এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়। এডওয়ার্ড সি. মুর তার ১৯৫৭ সালের পেপারে এই হেত্বাভাস সম্পর্কে লেখেন।

উদাহরণ:

১। পরকীয়া নৈতিকভাবে খারাপ (নৈতিক বৈশিষ্ট্য), তাই মানুষের একাধিক যৌনসঙ্গী লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না (প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য)।

২। পরকালের না থাকাটি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না (নৈতিক বৈশিষ্ট্য), সুতরাং পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে (প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য)।

আরও কিছু উদাহরণ:

প্রকৃতিগত হেত্বাভাস-

২। প্রকৃতি মানুষকে অসুস্থতা ও রোগ দেয়, তাই ঐষধের দ্বারা প্রকৃতির কাজে বাঁধা দেয়া এবং অসুস্থের চিকিৎসা করা নৈতিকভাবে ভুল।

৩। যেহেতু ইতিহাসের সূচনা থেকেই যুদ্ধ হয়ে আসছে, এটা নৈতিকভাবে খারাপ হতে পারে না।

নীতিগত হেত্বাভাস-

৩। খারাপ চরিত্রের অধিকারী হওয়া নৈতিকভাবে ঠিক নয়, তাই কেউই খারাপ হতে পারে না, সবাই ভাল মানুষ।

৪। নারী ও পুরুষের সমতাবিধান হতে হবে, তাই নারীরাও পুরুষের মত শক্তিশালী হয়।

এফারমিং দ্য কনসিকোয়েন্ট (Affirming the Consequent)

বর্ণনা: ফরমাল লজিকের একটি সাধারণ ভ্রান্তি, যেখানে কন্সিকোয়েন্ট বা ফলাফল সঠিক হলে, এন্টিসিডেন্ট বা পূর্বসত্যকেও সঠিক ধরা হয়।

উদাহরণ:

কেউ একজন আমাদেরকে উপর থেকে দেখছেন বলেই, এখনও জগতে ভালো মানুষ আছে।

এক্ষেত্রে সিলোলিজম:

ঈশ্বর থাকলে ভালো মানুষ থাকবে

ভালো মানুষ আছে

সুতরাং, ঈশ্বর আছে।

এখানে সমস্যাটা হচ্ছে A এর কারণে B হয় বলে, B হয়েছে বলে A যে হতেই হবে এমন নয়, কারণ B এর কারণ A ছাড়াও C, D, E সহ আরও অনেক কিছু হতে পারে। এক্ষেত্রে, ঈশ্বর থাকলে ভাল মানুষ থাকবে, এর অর্থ এই নয় যে শুধু ঈশ্বর থাকলেই ভাল মানুষ থাকবে, আরও অনেক কারণেই ভাল মানুষ থাকতে পারে।

ব্যাখ্যা ও অজুহাত বা ন্যায্যতা প্রতিপাদনকে গুলিয়ে ফেলা (Confusing an explanation with an excuse)

বর্ণনা: কোন ঘটনার ব্যাখ্যাকে তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন বা অজুহাত হিসেবে মনে করলে এই হেত্বাভাস হয়।

উদাহরণ:

১।

– ভাবি, আপনার ছেলে কিন্তু আমাকে মোটেও সম্মান করেনা।

– কারণ সে মনে করে আপনার “আপনার চেহারা ডাইনির মত, যে বাচ্চাদের সহ্য করতে পারে না”।

– কিন্তু এটা কোন অজুহাত হতে পারে না।

– না, এখানে অজুহাতের কিছু নেই, এটা কেবলই তার আপনাকে পছন্দ না করার কারণ।

এখানে বাচ্চাটি মহিলাটিকে কেন সম্মান করে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু বাচ্চাটি যে ঠিকই ভাবছে বা বাচ্চার ভাবনাটাই যে ঠিক বা ন্যায্য সেটা বলা হয় নি, যা মহিলাটি ধরে নিয়েছিলেন।

২।

– তুমি কেন বিগফুটকে মানুষ ও বানরের মধ্যকার মিসিং লিংক বলে মনে করছ?

– কারণ বিবর্তনগত প্রক্রিয়ায় দুটো প্রজাতির মধ্যবর্তী প্রজাতিকেই মিসিং লিংক বলে।

এখানে মিসিং লিংক কাকে বলে তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, মানে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কেন সে বিগফুটকেই মিসিং লিংক বলে মনে করে এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়নি।

৩।

– ধর্ষণের পিছনে বিবর্তনগত কারণ রয়েছে। জীববিজ্ঞানী থর্নহিল ও এনথ্রোপলজিস্ট পালমার বলেন, একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ হারেম-বিল্ডিং স্ট্রাগলের কারণে লুজাররা ধর্ষণকে বিকল্প জিন প্রমোটিং স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ব্যবহার করলে সুবিধা পাওয়া যায়, আর এর প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মে আসায় পুরুষেরা ধর্ষণের প্রবণতা লাভ করেছে।

– এভাবে বলে তুমি ধর্ষণকে জাস্টিফাই করছ, যেন ধর্ষণ খুব নেচারাল, এটা হতেই পারে।

ধর্ষণের ইভোল্যুশনারি এক্সপ্লানেশন ধর্ষণের ব্যাখ্যা দেয়, অর্থাৎ মানুষ কেন ধর্ষণপ্রবণ হয় তার ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যায়, কিন্ত এই ব্যাখ্যা কখনই ধর্ষণকে জাস্টিফাই করে না, অর্থাৎ ধর্ষণ প্রাকৃতিক বলেই এটা নৈতিক এমন কিছু বলে না। আর সেই সাথে ইভোল্যুশন থেকে আসা প্রবণতা ধর্ষণের জন্য কোন এক্সকিউজ বা অজুহাতও হতে পারে না, এটা তাও অপরাধই থাকবে, কারণ প্রবণতা থাকলেও নিজেকে কন্ট্রোল করার অপশন আছে, বিবর্তনের দ্বারা মানুষ নৈতিকতা ও সামাজিকতার বৈশিষ্ট্যও লাভ করেছে, এছাড়া মানুষের আচরণ কেবল জিনই নয়, পরিবেশও নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া অপরাধ অর্থ সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজ, আর অপরাধী অর্থ যে এই ক্ষতিকর কাজটি করেছে। রেস্টোরেটিভ জাস্টিসের বিধান অনুসারে অপরাধী যাতে অপরাধ থেকে নিবৃত হয় তাই শাস্তির প্রয়োজন, যেখানে শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত করবার একটি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে কেন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাতে কিছু আসে যায় না, অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, এখন অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত করার ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই মুখ্য, তাই এক্সকিউজ বা এক্সপ্লানেশনে কিছু আসছে যাচ্ছে না, তবে বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানে এবং মানুষের চরিত্র বুঝবার জন্য স্বাধীনভাবে বিবর্তনগত কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে যেখানে নৈতিক সিদ্ধান্ত আরোপনের মাধ্যমে এটা ঠিক কি ভুল- এই বিষয়ক মন্তব্য করার কিছু নেই, বরং এই অনুসন্ধান অপরাধ নিবৃতির কাজে সহায়তা করতে পারে, যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প (Just-world hypothesis)

এটি একটি কগনিটিভ বায়াজ বা জ্ঞানীয় পক্ষপাত। এই পক্ষপাতের কারণে মানুষ অন্তর্নিহিতভাবেই তার জন্য নৈতিকভাবে ন্যায্য ফলাফল আশা করে, সে মনে করে যে পরিশেষে তার সমস্ত মহৎ কাজকেই পুরস্কৃত করা হবে, এবং সমস্ত অন্যায় কার্যের শাস্তি দেয়া হবে। এই অনুকল্পে ধরে নেয়া হয় যে কোন অতিপ্রাকৃতিক সত্তা রয়েছে যা সমাজের ভাল ও মন্দের মধ্যে একটি নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে, যার কারণে কোন সৎ মানুষের সাথে অন্যায় কিছু ঘটে না, আর যদি ঘটেও থাকে তাহলে সেই সৎ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, এবং অন্যায়কারীকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হয়। এই বিশ্বাসটি আধ্যাত্মিক বিচার, পরকাল ইত্যাদিকেও নির্দেশ করে, আর সেই সাথে এর কারণে মানুষের কুযুক্তি গ্রহণ করার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় যেখানে সে মনে করে যে, তার সাথে খারাপ কিছু হয়েছে কারণ সে এটাই ডিজার্ভ করে।

এই কগনিটিভ বায়াজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানী মেলভিন জে. লারনার গবেষণা করেছেন। লারনারের মনে প্রশ্ন তৈরি হয় যে, কোন রাজতন্ত্রের রাজা যদি নিষ্ঠুরভাবে তার প্রজাদেরকে অত্যাচার করত, এবং প্রজারা সেই কষ্ট সহ্য করত, তাহলে কেনই বা তারপরও রাজাদের প্রতি প্রজাদের জনসমর্থন বলবৎ থাকত, এবং এই ভোগান্তিমূলক ও কষ্টদায়ী আইন ও রীতিকে কেন মানুষ সমাজস্বীকৃত প্রথা হিসেবেই মেনে নিত? লারনার অনুসন্ধান করে বের করেন যে, মানুষের মধ্যে ভিক্টিম ব্লেমিং বা ভুক্তভোগীকেই দায়ী করার প্রবণতা কাজ করে। লারনার যখন মনোবিজ্ঞানী হবার ক্লিনিকাল ট্রেইনিং নিচ্ছিলেন তখন তিনি দেখেন, অনেক শিক্ষিত দয়ালু ব্যক্তিই রোগীদের ভোগান্তির জন্য সেই রোগীদেরকেই দায়ী করে। লারনার অবাক হয়ে দেখলেন যে, তার ছাত্র ছাত্রীরা গরীবদেরকে অপমান করছে, কারণ তারা মনে করছে যে তাদের এই দারিদ্র্যের জন্য তারাই দায়ী। তিনি তার একটি গবেষণায় দেখলেন, দুইজন মানুষের মধ্যে র্যান্ডমলি বা যাদৃচ্ছিকভাবে একজনকে বেছে নিয়ে তাকে পুরস্কৃত করলে, এই ঘটনার পর্যবেক্ষক বা অবজারভারগণ পুরস্কৃত ব্যক্তিকেই অধিকতর শ্রেয় হিসেবে মূল্যায়িত করে, তাকেই বেশি ভাল মানুষ হিসেবে ভাবে। পূর্ববর্তী কোন সাইকোলজিকাল থিওরি যেমন কগনিটিভ ডিজোনেন্স বা অন্য কিছু এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে নি, আর এভাবেই তিনি নতুন এক সাইকোলজিকাল ফেনোমেনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন, তিনি উত্তর পেলেন যে কেন প্রজারা রাজার নিষ্ঠুরতাগুলো সহজেই মেনে নিত, নিত কারণ তারা মনে করত যাদেরকে অত্যাচার করা হয় তারাই তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি সবসময় ভাল খারাপকে ব্যালেন্স করে, সবসময় অন্যায়কারীর অমঙ্গল করে ও ভাল মানুষকে পুরস্কৃত করে, মানুষের এইরকম পক্ষপাত তাদের ভিক্টিম ব্লেমিং এর দিকে নিয়ে গেছে। এজন্য তারা যারা সমাজের নিষ্ঠুরতার বলি হয়, অন্যায়ের স্বীকার হয়, তার দায় সেই ভুক্তভোগীদের উপরেই চাপায়। এজন্যই মানুষ ধর্ষণের জন্য ধর্ষিতাকে দায়ী করে। লারনার তার আবিষ্কৃত এই ফেনোমেনার নাম দিলেন জাস্ট ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিজ, বাংলায় “ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প”।

অনেকে বলে, আপনার সাথে এত বড় অন্যায় হল, কিন্তু আপনি এর বিচারই পাবেন না, এটা কি লজিকাল হল? নৈতিক হল? হ্যাঁ এটা লজিকাল হল, অন্যায় হলেই যে বিচার হতে হবে এটা লজিক নয়, বরং ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প নামক জ্ঞানীয় পক্ষপাত এর কারণে ঘটা লজিকাল ফ্যালাসি। নৈতিক কিনা জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ, কেউ অপরাধ করে যদি অপরাধের শাস্তি না পায় তা অবশ্যই অন্যায় হবে, কিন্তু এই জ্ঞানীয় পক্ষপাতে আক্রান্ত হবার জন্য, অর্থাৎ ভালর সাথে ভাল হবে, আর খারাপের সাথে খারাপ হবে এই ধারণায় বিশ্বাস করে যদি আমি ভুক্তভোগীকে দায়ী করতাম, তাহলে ভুক্তভোগীর সাথেও অনেক বড় অনৈতিক কাজ করা হত…

জাস্ট ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিজ একটি কগনিটিভ বায়াজ, এই লিস্টে আরেকটি কগনিটিভ বায়াজ আছে দেখলাম (কনফারমেশন বায়াজ)। এভাবে কয়েকটি কগনিটিভ বায়াজ নিয়ে এখানে লেখা হয়ে গেলে, কগনিটিভ বায়াজগুলোকে এই লজিকাল ফ্যালাসির পাতায় না রেখে, এর জন্য একটি আলাদা পেইজ খোলার আবেদন করছি।

এড হোমিনেম (সারকামস্টেনশিয়াল) বা আপিল টু মোটিভ

কোন যুক্তির পেছনে যুক্তিদানকারীর স্বার্থ্য রয়েছে এমনটা দেখিয়ে যুক্তি বা দাবীকে ভুল বললে বা নাকোচ করলে এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়।

১।

– কনজিউমার রিপোর্ট অনুযায়ী এই আমাদের গাড়ি এভারেজ গ্যাস মাইলেজের গাড়িগুলোর থেকে ভাল, আর এটা বর্তমানে গাড়ির সবচেয়ে রিলায়াবল ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে একটি

– এর সত্যতা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে, তুমি তো বিক্রির জন্য এটা বলবেই…

গাড়ি বিক্রেতার গাড়ি বিক্রির জন্য ইন্টারেস্ট আছে এই অজুহাত দিয়ে এখানে গাড়ির মানকে অস্বীকার করা হচ্ছে, যেখানে বিক্রেতার সেরকম কোন ইন্টেনশন নাও থাকতে পারে, বা বিক্রেতার বক্তব্যে সেরকম ইন্টেনশনের প্রভাব নাও পড়তে পারে।

২।

– মব যদি উত্তেজিত হয়ে ধর্ষককেও গণপিটুনি দেয় তা সঠিক হবে না, এতে বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রকাশিত হয়, তাকে পুলিসে দেয়া প্রয়োজন

– তুমি ধর্ষককে সমর্থন করছ, ধর্ষকের প্রতি সমবেদনা দেখাচ্ছ, এদেশের লোকেদের তো ইন্টেনশনই আছে ধর্ষকদের পক্ষ নেবার, তুমিও সেই পথে যাচ্ছ

(অতয়েব তোমার কথাগুলো ভুল)।

এখানে ধর্ষণের সপক্ষের মোটিভকে নিয়ে এসে অপরাধীর প্রতি মব জাস্টিসের বিরুদ্ধের যুক্তিকে নাকোচ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Ad Hominem (Circumstantial) or appeal to motive or conflict of interest (স্বার্থ্যের দ্বন্দ্ব)

আরও একটি উদাহরণ:

অভিজিৎ রায় ও ফরিদ আহমেদ:

“রবীন্দ্রনাথের এই বাইশ শ’ গানের অনেকগুলোই বিশুদ্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথের মৌলিক গান নয়। অন্য কোনো গানের সুর থেকে সরাসরি নকল করা বা সেগুলোকে ভেঙেচুরে রবীন্দ্রনাথ নিজের মত করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান আছে বিদেশী সুর থেকে নেয়া, অনেক গান আছে লোকসংগীত থেকে নেয়া, অনেক গান আছে বাউল সুর থেকে নেয়া।” “তবে, হুবহু অন্যের সৃষ্টিকে নকল করা অর্থাৎ সরাসরি কুম্ভীলকতা বা চৌর্যবৃত্তি কীভাবে ‘অনুপ্ররেণাযোগ্য’ হয় সেটা অবশ্য আমরা জানি না।” “(রবীন্দ্রনাথের) এই স্তাবকবাহিনী তাঁদের পূজনীয় ঠাকুরকে বাঁচানোর জন্য গালভরা এক শব্দ ‘অনুপ্রেরণা’কে বেছে নিয়েছেন, ‘ভাঙা গানে’র ভরাট ঢালের আড়ালে অত্যন্ত সুকৌশলে নিয়ে গিয়েছেন শতাব্দীর সেরা চৌর্যবৃত্তিকে।”

তথ্যসূত্র:

কুলদা রায়:

“তাদের (অভিজিৎ রায় ও ফরিদ আহমেদ) কোনো কোনো লেখা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখাটা অসত্য এবং পাকিপ্রচারণাপূর্ণ হওয়ায় সেটাকে জামাতি এজেন্ডার অংশ মনে করাটা খুব স্বাভাবিক। এবং পরবর্তীতে এই জামাতি এজেন্ডামূলক লেখাটা ছাগুরা ব্যবহার করছে। এবং করবে। পাকিছাগুদের ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্যই সেটা লেখা হয়েছে।”

“রবীন্দ্রবিদ্বেষ পাকজমানা থেকেই সাম্প্রদায়িক-প্রতিক্রিয়াশীল চক্র করে আসছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নয়–একটি চেতনার বিরুদ্ধেই অপপ্রচারের মত গুপ্ত অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং তাকে বা তাদেরকে অবৈজ্ঞানিক-অযৌক্তিক-বিভ্রান্তিকর লেখক হিসেবে সনাক্ত করা কি ভুল?”

তথ্যসূত্র:

উপরের কথায় কেবল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করা হয়েছিল, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা সেখানে ছিল না। সেখানে এখানে এই লেখাকে জামাটি এজেন্ডার লেখা হিসেবে ধরে নিয়ে লেখাটির সমালোচনা করা হয়।

২। চেরি পিকিং

যখন আমরা বিভিন্ন রকম এভিডেন্স, ডেটা বা সম্ভাবনা থেকে আমাদের অনুকূলে যায় এরকম ডেটা বা এভিডেন্সকেই বা সম্ভাবনাকেই গ্রহণ করি তখন এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়।

উদাহরণ:

১। আমাদের পলিটিকাল ক্যান্ডিডেট তার আয়ের ১০% অভাবীদেরকে দান করেন, প্রতি রবিবার চার্চে যান, এবং সপ্তাহে একদিন হোমলেস শেল্টারে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। তিনি একজন সৎ ও যোগ্য ক্যান্ডিডেট।

এখানে যে বিশেষগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোই যে তার সকল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করবে এমন কোন কথা নেই। হতে পারে তিনি অভাবী সেক্স ওয়ার্কারকে নিজের লাভের বিনিময়ে অর্থ দান করেন, প্রতি রবিবার চার্চ থেকে বেরিয়ে পাশের স্ট্রিপক্লাবে যান, আর প্রতি সপ্তাহে একদিন হোমলেস শেল্টারে যাবার কারণ সেখানে ড্রাগ ডিলারদের ঠেক বসে।

২।

– আপনার সিভিতে লেখা যে আপনি খুব হার্ড ওয়ার্কার, সব কিছুতে আপনার অনেক মনোযোগ, এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে আপনার কোন সমস্যাই নেই।

– ইয়েস স্যার।

– আমি আপনার আগের অফিসের বসের সাথে কথা বলেছি। তিনি বললেন, আপনি বারবার বিভিন্ন জিনিস পরিবর্তন করেন যা পরিবর্তন করা উচিৎ নয়, আপনি অন্যের প্রাইভেসি নিয়ে খুব একটা কেয়ার করেন না, আর কাস্টোমার রিলেশনের ক্ষেত্রে আপনার স্কোর খুবই খারাপ।

– ইয়েস স্যার। এগুলোও সত্যি।

– খুব ভাল। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া টিমে তোমাকে স্বাগতম!

সিভি, রেজিউম এসব চেরি পিকিং ইনফরমেশনের ক্লাসিক উদাহরণ। একটি রেজিউমে কেবল এই লেখা থাকে যে কেন আপনি পদটির জন্য যোগ্য। তবে বেশিরভাগ নিয়োগদাতাই বোঝেন যে এগুলো একপাক্ষিক, তাই তারা আরও বেশি এভিডেন্সের জন্য ইন্টারভিউ ও রিকমেন্ডেশন এর দ্বারস্থ হন।

৩। লোকটি ধর্ষকদের গণপিটুনির বিরুদ্ধে লিখছেন, নিশ্চই তিনি ধর্ষণ সমর্থন করেন ও তাদের প্রতি তার সমবেদনা কাজ করে।

ধর্ষকদের প্রতি সমবেদনা কাজ করা, ধর্ষকদের প্রতি সমর্থন থাকে, এসব ধর্ষকদেরকে গণপিটুনি দেবার বিরোধিতার কারণ হতেই পারে, কিন্তু এটাই এর একমাত্র কারণ নয়। মব জাস্টিস সমর্থন না করা, বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে থাকা, অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অনেক কারণ থাকতে পারে এটা নিয়ে লেখার। কিন্তু এদের মধ্যে নিজের অনুকূলে কাজ করে এমন একটি সম্ভাবনা নিয়েই যদি দাবী করা হয় তাহলে চেরি পিকিং ঘটবে।

৫। আপিল টু নরমালিটি

এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয় যখন কী স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক নয়, কী হয়ে আসছে, কী কখনও হয় নি, এর উপর ভিত্তি করে যখন কোন নৈতিক সিদ্ধান্ত টানা হয়, কোনটাকে ভাল, কোনটাকে মন্দ বলা হয়।

উদাহরণ:

১।

– আমি একটু ওবিস। এরকম একটু ওবিস হওয়া যুক্তরাষ্ট্রে নরমাল। সুতরাং আমি ঠিকই আছি।

যুক্তরাষ্ট্রে একটু ওবিস হওয়া নরমাল হলেও, এটা যে স্বাস্থ্যের জন্য ভাল হবে এমন নয়।

২।

– গ্রামে সব নারীরই তো বাল্যবিবাহ হচ্ছে, এটা এখানে একটা নরমাল ব্যাপার, সুতরাং এটায় ক্ষতির কিছু নেই…

একই কারণে এটি হেত্বাভাস।

৩।

– এরকম ধর্ষককে ধরে গণপিটুনি দেবার ঘটনা আগে কোনদিন ঘটেছে? এগুলো আমাদের সমাজে খুব একটা নরমাল না। তাই এটা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই।

ধর্ষককে গণপিটুনি দেবার ঘটনাটা আগে কখনও না ঘটলেও, এটি নরমাল না হলেও, এই বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ না, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, মব জাস্টিসের সংস্কৃতি ও মানব নৈতিকতায় এর কোন প্রভাব থাকবে না, বা ধর্ষকের প্রতি মব জাস্টিস যে নৈতিক হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। বরং এরকম ক্রিটিকাল কিছু ইস্যুতে, যেখানে অনেকেই মব জাস্টিসের পক্ষে থাকে, এমন ক্ষেত্রেই এসবের আলোচনা বেশি হওয়া উচিৎ, যুক্তিতর্ক হওয়া উচিৎ কারণ এই ক্রিটিকাল টাইমেই ক্রিটিকাল থিংকিং এর বিকাশ ঘটে।

আপিল টু হ্যাভেন

কোন দাবীকে এই যুক্তিতে গ্রহণ করা হয় যে “ঈশ্বর এটাই চেয়েছেন”, “এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা” বা “তিনি ঈশ্বর তাই তিনি এটা করতে পারেন”, তাহলে এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়।

উদাহরণ:

১।

বিচারক: কেন তুমি ওদেরকে হত্যা করেছ?

অভিযুক্ত: কারণ ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নে এই আদেশ দিয়েছিলেন।

আধুনিক বিচারব্যবস্থার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ, কারণ বিচারব্যবস্থা এভাবে কাজ করে না। কিন্তু মুশকিল হল মানব-চিন্তা অনেক সময়ই এভাবে কাজ করে। প্রতিদিনই অনেক মানুষ এই ভেবে কোন কাজ করছে যে ঈশ্বর তাই চান, ঈশ্বর এতে খুশি হবেন, এসব কাজ করলে কোন সমস্যা নেই কারণ এটাই ঈশ্বরের বিধান। আর এরকম চিন্তার কারণে অনেকে অন্যের ক্ষতিও করে ফেলেন। আধুনিক বিচারব্যবস্থা এসবের তোয়াক্কা করেনা বলেই হয়তো অন্যের ক্ষতি করার পেছনে এরকম যুক্তি আর খাটে না, অপরাধ তও অপরাধই থাকে।

২।

– কেন আব্রাহাম ও আইজ্যাকের গল্পটিকে একটি “অসাধারণ” খ্রিস্টীয় গল্প হিসেবে পড়ানো হয়? লোকটা তো তার সন্তানকে প্রায় জীবিত পুড়িয়েই ফেলেছিল!

– কারণ আব্রাহাম ঈশ্বরের ইচ্ছারই অনুসরণ করছিল। এটা আব্রাহামের জন্য অনেক কষ্টকর হলেও সে ঈশ্বরভক্তির কারণে করতে যাচ্ছিল। এটা কি অসাধারণ গল্প নয়?

এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে, নিজের সন্তানকে আগুনে পোড়ানোর গল্প ততক্ষণ পর্যন্তই “অসাধারণ” যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়ে থাকে। ঈশ্বরের ভক্তির জন্য সন্তান হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলেই সন্তান হত্যা করার চেষ্টা ভাল কাজ হয়ে যায় না, তাতে যতই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পাক, আর তাই এই গল্পটিও “অসাধারণ” হয় না। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এরকম ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাপারটি আনা অর্থ যুক্তিকে ত্যাগ করা। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই প্রধান হয়ে যায়, আর সেজন্য যেকারও ক্ষতি করার ব্যাপারটি নৈতিকতার ঊর্ধ্বেও চলে যেতে পারে যেমনটা গল্পে আব্রাহামের ক্ষেত্রে হয়েছিল, আর তাই এরকম হেত্বাভাস বিপজ্জনকও হতে পারে।

৩।

– নিজের ধর্ম ব্যাতীত অন্য ধর্মের লোকজন অধস্তন- এই কথা কোন মানুষ বলেনি, ধর্মগ্রন্থে স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন। এরকম কথা মানুষ বললে তিনি সাম্প্রদায়িক হবেন, কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু সবার সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি এই কথা বলতেই পারেন।

এখানে মানুষের সাথে ঈশ্বরের একটি পার্থক্য সূচিত করে বলা হচ্ছে যে মানুষ এরকম কথা বললে সাম্প্রদায়িকতা হবে, কিন্তু ঈশ্বর এরকম বললে সাম্প্রদায়িকতা হবে না। ঈশ্বর এই কথাটি বলছে বলেই এটা সাম্প্রদায়িক হবে না, এটা সত্য হয়ে যাবে এই কথাগুলোতেও যুক্তি ত্যাগ করা হয়, এবং এটি আপিল টু হ্যাভেন নামক যৌক্তিক হেত্বাভাসের মধ্যে পড়ে। এছাড়া ঈশ্বরের এই কথাটি মানুষের উদ্দেশ্যেই বলা, মানুষকে জানানোর জন্য ঈশ্বর যেসব আদেশ দেন তাই ধর্মগ্রন্থে সংকলিত হয়। কাজেই এই এরকম বিধান দেয়া হয়েছে যাতে ঈশ্বরের কথা ভেবে মানুষ এটাই বিশ্বাস করে, আর ঈশ্বর এক্ষেত্রেও ঈশ্বর এভাবে বলেছেন বলে ভিন্ন ধর্মের লোকেরা অধস্তন, লেস হিউম্যান বা ঊনমানব এরকম দাবী করাটাও এই হেত্বাভাসটির অন্তর্গত হয়।

নিয়মিত পড়ি। এই প্রথম কমেন্ট না করে পারলাম না..চমৎকার লিখেছেন ভাই।

Straw-man Fallacy কে কি আমরা বাংলায় “কুশপুত্তলিকা দাহ কুযুক্তি” বলতে পারি?

ধন্যবাদ

মোমেনা নাটক-০৪ঃ ফরমুজলের ভাগ্নীর বিয়ে

ফরমুজল হক – (টেলিফোনে) ভাইজান, আমি সকালে সিঙ্গাপুর থেকে এসেছি। ফরিদার বিয়ের খবর কি? কি যেন শুনলাম?

রহমান- হ্যা, আমাদের ও মন খারাপ। ছেলেটা ভালো ছিল। আমরা খুব আশা করেছিলাম।

ফরমুজল – হয়েছিল কি?

রহমান- ছেলের বড় চাচা, একটু হুজুর গোছের, জানতে চেয়েছিল, ফরিদা নামাজ রোজা করে কিনা, কোরান শরীফ পড়ছে কি না, এই সব।

ফরমুজল- তারপর?

রহমান- আমরা বললাম, ছোট বেলায় কোরান খতম দিয়েছে। তারা জানতে চাইলো, কোন বয়সে। আমি বলেছিলাম, ছয় বছর বয়সে, আব্বা বললেন, নয় বছরে। ছেলে একটু হাসলো।

ফরমুজল- তারপর?

রহমান- চাচা জানতে চাইলো, যে হুজুরের কাছে পড়েছে তার বয়স কত ছিল। আব্বা উত্তর দিলেন, ষাটের উপরে।

ফরমুজল – তারপর?

রহমান- ছেলে হেসে বলে, তা ছয় বছর নয় বছর আর ষাট বছর, ব্যাপার তো সেই একই।

ফরমুজল- আর কিছু?

রহমান- না, আর কিছু না। খাওয়া দাওয়া করলো, চলে গেল। দুই ঘন্টা পরে টেলিফোন করে জানালো, “না”। আব্বা আম্মার মন খারাপ। ফরমুজ, তুমি আর একটা ছেলে দেখো।

ফরমুজল- কত আর দেখবো? আপনাদের যে হুজুর কানেকশন, পীর বাবা কানেকসন । এই যুগের মানুষ কি আর আগের মতন বলদ আছে? আমি নিজেও তো বলদামী করে ফেলেছি। এখন তো আর ফেলতে পারবো না।

রহমান- এই সব কথা আর মনে রেখো না, ভাই। এখন থেকে তুমি যা বলবে আমরা, আব্বা, চাচা তাইই করবো।

ফরমুজল- কথা তো একটাই। ঐ সব পীর হুজুর কানেকশন একেবারে বাদ।

রহমান- বেশ, তাই হবে।

ফরমুজল- শুধু কথায় কাজ হবে না। ওনাদের বলবেন, দাড়ি ক্লিন শেভ করে ফেলতে। সেই ছবি হোয়াটস আপে আমাকে পোষ্ট করে দেবেন। আমি দেখবো, তার পরে দেখি কিছু করা যায় কিনা ।

রহমান- বেশ তাই হবে। ওরা রাজী না হলে আমি ঘুমের মধ্যে কাচি দিয়ে কেটে দেবো।

false dilemma -র বাংলা আছে মিথ্যা ‘উভসঙ্কট’।

হবে মিথ্যা উভয়সঙ্কট।

আমার মোল্লা শ্বশুর always আমাকে বিয়ের পর থেকে বলতেন, শুন বউ, মেয়ে মানুষ বিয়ের পর জামাই এর মা বাবা এর সেবা করবে, তাইলে সে বেহেশতে যাইতে পারবে..জামাই এর মন জোগায় চলবে… তাইলে পুলিসিরাত সহজে পার হৈতে পারবে বউ রা … ঘর এর বউ রা থাকবে পর্দা পুর shiday …এরপর তিনি আমাকে কিছু hadith বললেন… মা বাবা এর হক ও অধিকার নিয়ে… মা বাবার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত… তখন আমি বললাম… আব্বু আম্মু এতক্ষণ তো মা বাবা এর অধিকার নিয়ে কথা বললেন এখন বউ এর অধিকার নিয়ে hadith বলেন… তিনি hochkochiye গেলেন.. .বললেন,, “বউ এর অধিকার নিয়ে আরেকদিন বলব”…দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি এই কাঠ মোল্লা shoshur এর ছেলে আমার স্বামী এর কাছ থেকে বউ এর মর্যাদা এখনও পাইনি…

just wow ………………..asif vi….

অনেক কিছু শিখতে পারলাম

প্রতিটি লেখাই যুক্তিনির্ভর তথ্যবহুল। যতবার পড়ি মনে হয় এই প্রথম পড়লাম, আবার ও পড়তে ইচ্ছা করে। এই তথ্যগুলো আপনাদের খুঁজে বের করতে অনেক কষ্ট হয়েছে, অনেক পরিশ্রম হয়েছে। কিন্তু আমাদের জন্য বিষয়টা খুবই সহজ করে দিয়েছেন। খুব সহজেই আমরা বিভিন্ন বিষয় এখান থেকে জানতে পারি। আপনাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ।

প্রথমে ভেবেছিলাম একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করবেন কিন্তু দেখলাম লজিক্যাল ফ্যালাসি বোঝাতে গিয়ে আপনি এমন সব ধর্মের বিষয় উদাহরণ হিসেবে টেনে এনেছেন যা দিয়ে আপনি নিজেই একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি এপ্লাই করছেন আপনার পাঠকদের উপর। এটা তো বিশাল ধোকা!